学习日志 2025年10月09日 星期四

文字及整理 | 中霖

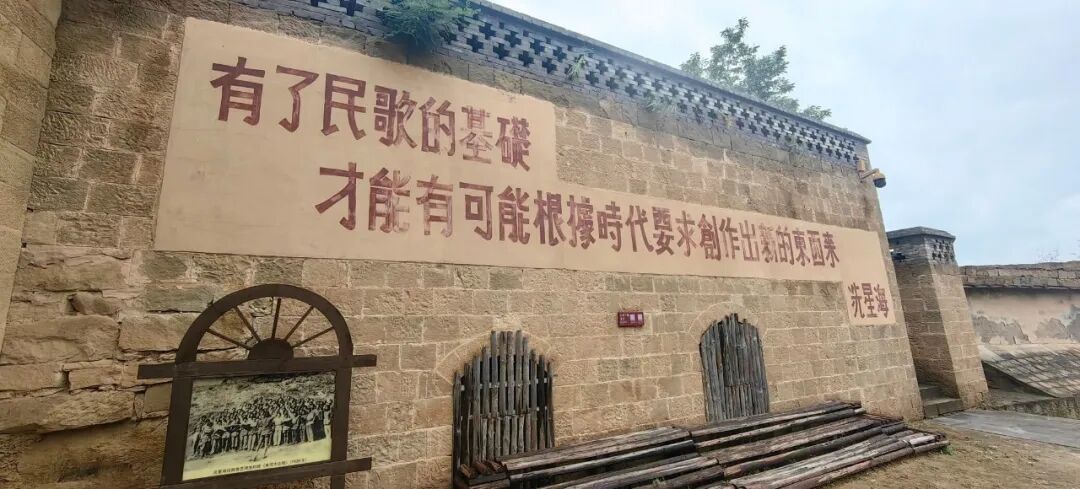

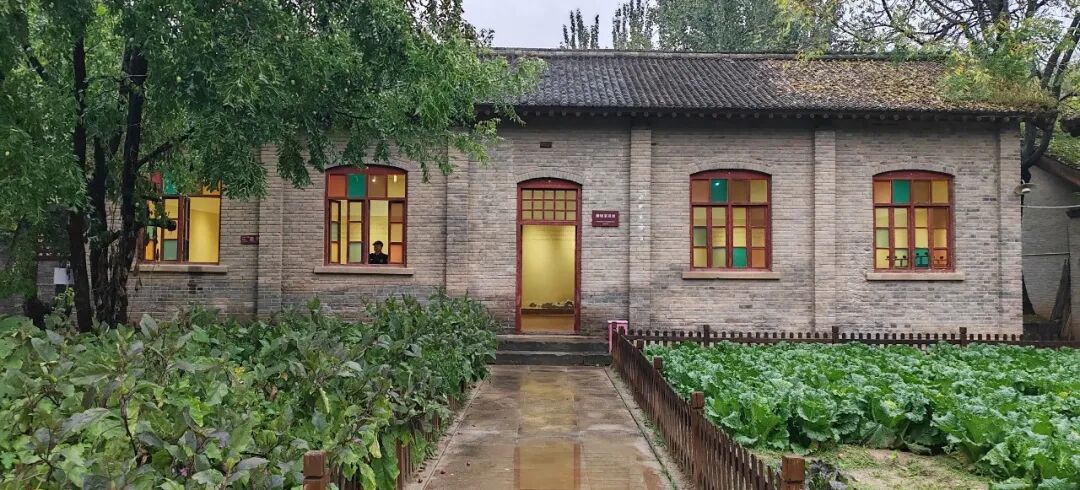

一早,乘大巴辞别玉泽园。中午一点多,过黄河。下午三点半到达延安鲁艺研学基地。

在大巴上,读到贞常转来颜铨颍老师就杨定一《儒家的中庸》的点评,很到位:

拜读完了。

先说大方向,内圣外王应当一贯,分成两截,两者皆误。所以要奉元。

从选文可以看出作者对《中庸》本文不熟,或者倾向宋理学,以偏概全,非先秦之义。所以要依经解经。

博学、审问、慎思、明辨、笃行。言行,君子之枢机,千里之外应违,可不慎乎。响应黄老师号召,要正本清源,发正大之声!

补充一点,外王不只是今天的政治,齐家、做事亦是外王。论语的“汝奚不为政”那章即为明证。

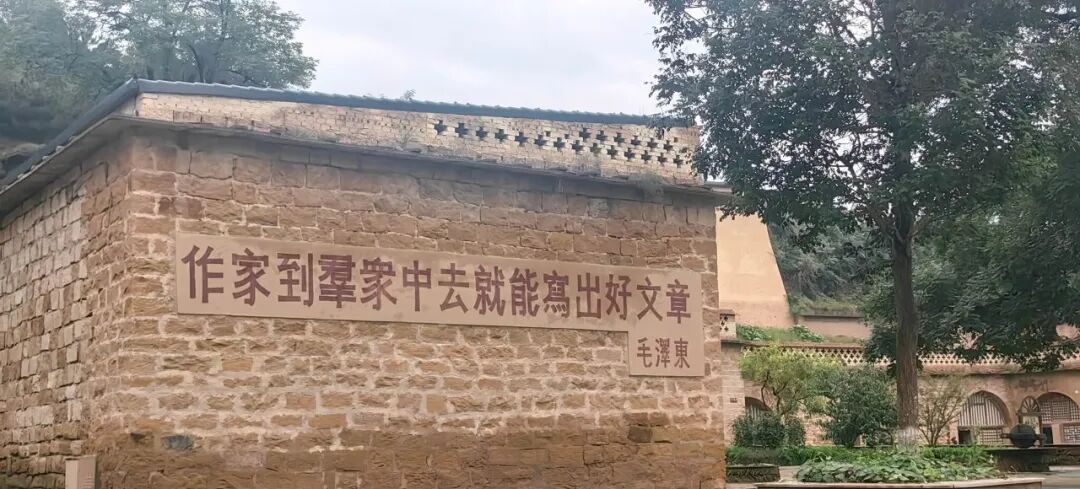

晚餐后,孩子们在餐厅自习,我则与韦华校长等先到的几位同志,共读韩毓海教授《重读毛泽东》之“人民文艺”选文,颇有收获。大家对这几段文字印象很深:

据国民党教育部统计:抗战前全国专科以上学校学生共有42922人,至1940年减少到3万余人。抗战开始后,大量知识分子奔赴延安,陕甘宁边区有文化的人约有4万,其中高等教育程度者近万人。延安处处有学校,成了著名的“文化城”。……

延安从上到下,吃一样的饭,穿一样的衣。延安是圣地,首先是因为延安是世界上最平等的地方,也是中国第一个“有饭大家吃”的地方。……

延安学校多、讲座多、戏剧多、舞会多、诗歌朗诵会多、合唱会多、音乐会多、座谈会多,大家吃饱了,就搞研究、搞翻译、写作、歌唱、跳舞、讨论,仿佛没有人想自己的事,大家心里想的,似乎都是国家、民族、人类和真理这样的大问题。

对比当下,教育普及,大学生比比皆是,温饱早不成问题了,在全国范围内也消灭了绝对贫困,但人们生活的热情不高,精神空乏,普遍有种无力感。而文艺界要么在为个人名利打拼,要么为了配合“主旋律”,花费大力气创作的新作品,却与普通读者无缘。

很长一段时间以来,文艺界对毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》无感,认为过时了,“文艺应该是自由创作,应当出于人性的需要,而不是服务于政治”。可韩毓海教授对照毛的讲话与霍克海默及阿多诺的《启蒙辩证法》【注:《启蒙辩证法》是德国哲学家马克斯·霍克海默(1895-1973)与西奥多·阿多诺(1903-1969)合著的哲学著作,2006年上海人民出版社出版了该书中文简体字版。书中收录《启蒙的概念》《文化工业:作为大众欺骗的启蒙》等哲学断片,系统批判了文化工业的标准化生产对主体自由的消解】,分析道:

《启蒙辩证法》揭示出20世纪资本主义生产方式的巨变,这就是文化的资本化,即文化生产成为资本主义生产活动的重要组成部分。所谓的心灵中的秘密机制——启蒙主义最神圣的东西,如今一点儿也不神秘了,在康德那里它不过是计算和推理能力,而在资本支配下的文化生产中,它不过是对成本得失的精密计算。在资本支配的文化机制中,写什么、怎样写,哪些能写、哪些不能写,这是由老板决定的,是由资本决定的,而不是由作家来决定的。

这个意义上的人性,不过是“娱乐性”。这种“娱乐性”,又不过是通过概率计算而得出的平均数而已。就这样,人的问题由一个政治问题变成了一个商业问题,毛泽东与霍克海默和阿多诺都揭示了这种致命的转变。他们都认为,所谓的小资产阶级,就是还沉浸在虚假的内心、自我、普遍人性的梦幻里的人们,他们不知道所谓内心、自我和普遍人性,已经沦为了资产阶级精心设计的骗钱工具。小资产阶级们没有看穿这种骗局,所以,他们不知道什么是真正的人性。他们以为自己是在谈人性,实际上,当人性已经成为一门生意的时候,他们不过是在谈买卖。

这段论述,让我想起年轻时自己曾一度着迷于村上春树的小说,这位日本作家似乎写出了作为颓废青年的我的心声。如今来看,无论是村上春树,还是他的粉丝,都陷溺在某种情调当中而不能自拔。

韩毓海教授说得好,毛的革命是“救苦的革命”,而不是“发财的革命”,所以,中国的文艺,一定不会走资本主义道路,而是要促进人的觉醒的。关于“革命”二字,经历了“文革”的有些前辈觉得政治运动太残酷了,提出要“告别革命”,甚至认为:“革命只能破坏而不能建设”,革命是近代中国落后的“罪魁祸首”,他们声称中国近代唯一的出路就是改良主义。——这是不清醒的。

面对近代中国的苦难,共产党人由衷地感谢“十月革命”一声炮响,送来了马克思列宁主义,从而通过学习西方的民族斗争、阶级斗争,建立了人民当家作主的新中国。可社会制度的建设、物质生活的建设还远远不是“革故鼎新”的全部,最究竟的“救苦救难”是破除无明,拔除受苦的因,而这就需要“奉元”,回到人类文明够大的开始,复见其天地之心!

韦华校长很感慨:我们这么一群非文艺界的人士,为了文艺方向的拨乱反正,来到延安准备开一次“文艺座谈会”,这本身就是文化自觉的行动。

服务人,成就人,鼓舞人!——道大在行动。

附:【夸父班同学日知录选编4则】

■ 01

一早从玉泽园出发,历经大半天到达了延安。

透过车窗,看到鲁艺“教堂”时,心中很激动。而真正“爬”到半山腰的宿舍,其实是有点累的,但转头一看,远方的山与一个个窑洞,心情格外通畅。

下午走在那些似曾相识的教室间,有点兴奋,期待明日的学习。

■ 02

清早,从玉泽园出发,坐上大巴,前往延安。

进入延安,看到熟悉的街景,不禁想起千里徒步时,走到延安的那段路。那天清晨下着蒙蒙细雨,我们与男队会合,踏着泥泞的路,怀着崇敬的心情,走向革命圣地延安。从一开始的小心翼翼,到后来的甩开步子大步走,不再管裤子是否被泥点子溅脏。到了终点,男生唱着《黄河大合唱》迎接我们,欢喜极了。

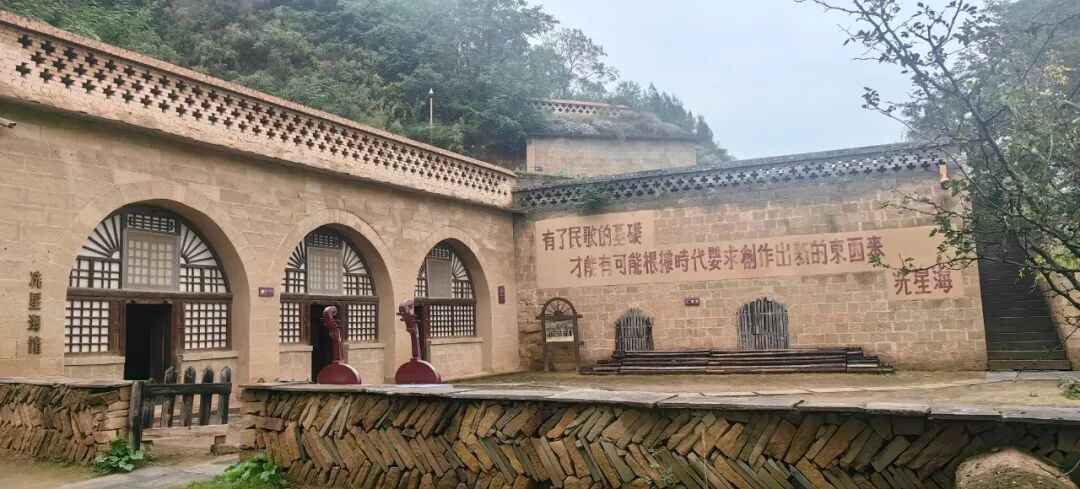

我们住在了延安鲁艺文化景区,旁边就是鲁艺旧址,环境好极了。晚饭就在他们的食堂里吃的,味道很好,很感谢当地的老师和提前过来踩点的老师们。

■ 03

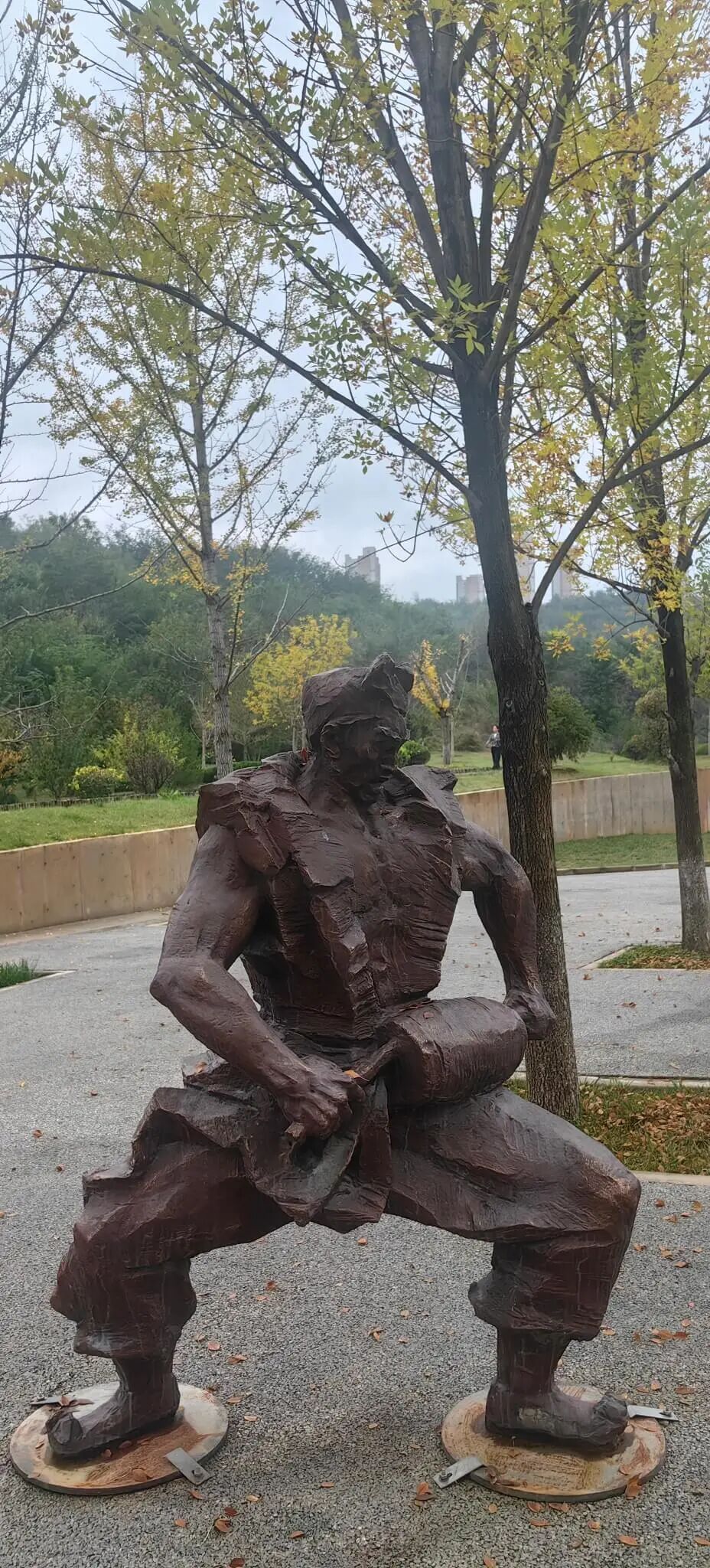

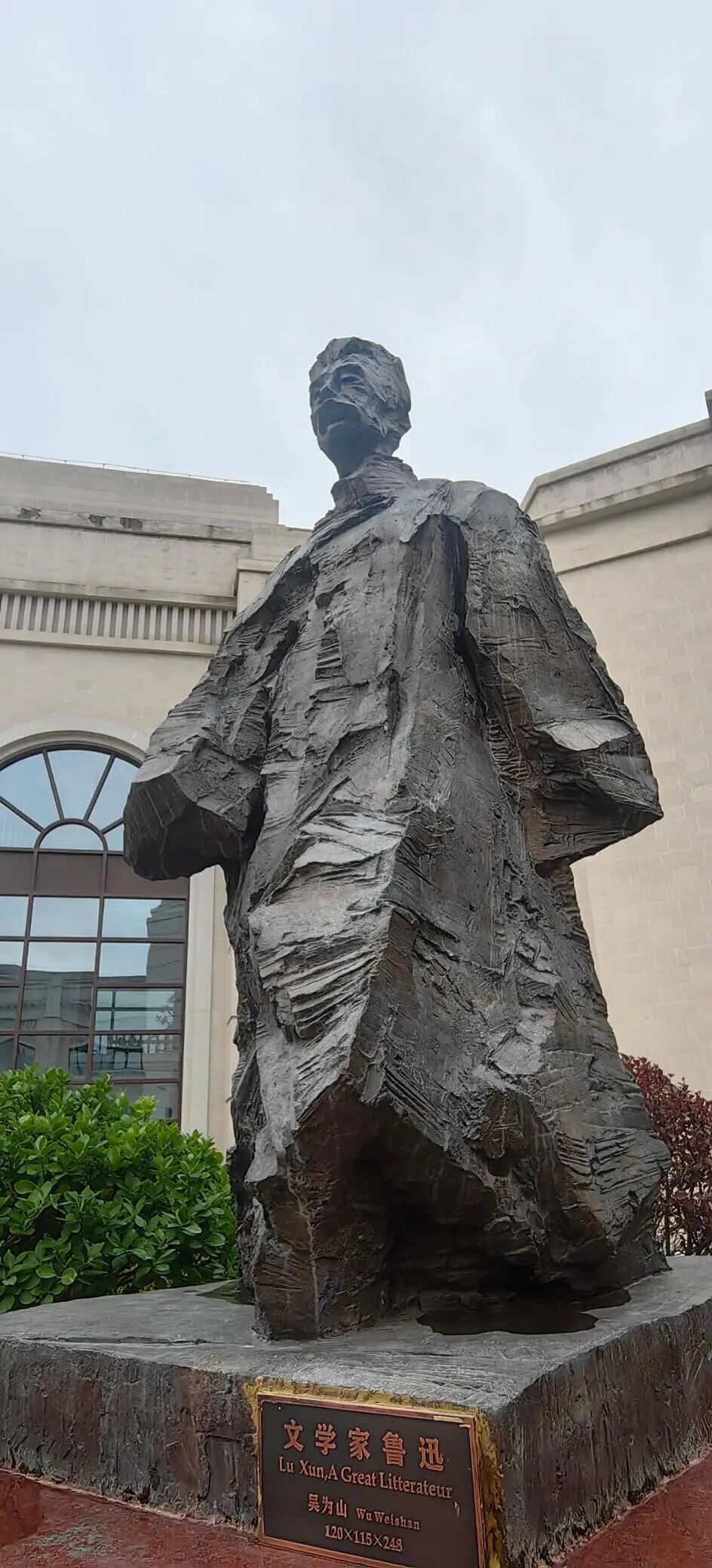

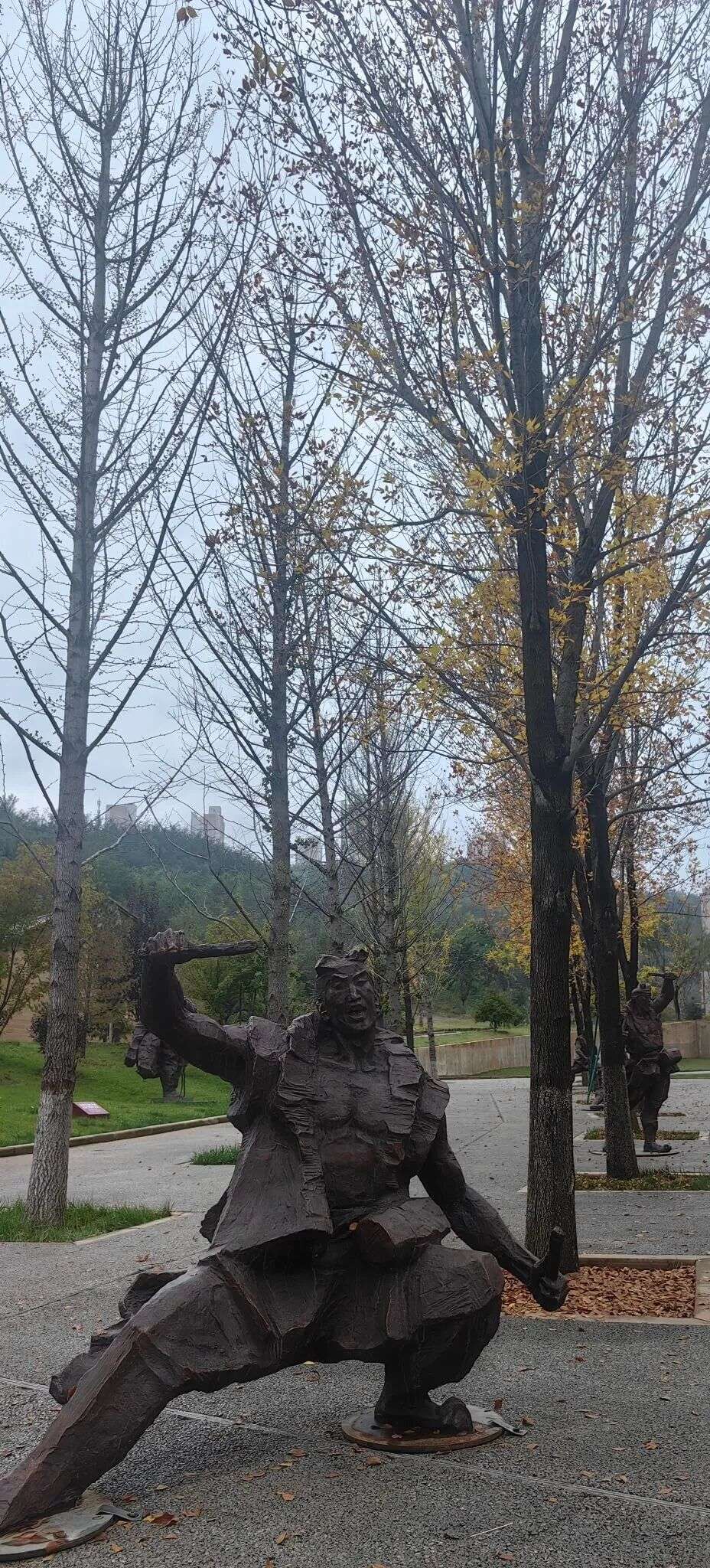

今天转场到革命圣地延安,名不虚传。走过旧址的许多地方,畅想彼时革命同志们在此一起学习、生活,交流思想,进行文艺创作,给人们精神鼓舞,我的内心久久不能平复。瞻仰马克思、恩格新、毛主席与政治局前辈们的雕像,无限敬意。明天开始要学习安塞腰鼓,它承载着黄土地上人们的精神。

我们乘坐大巴来到延安,大半程都在山间、隧道里,仅仅八九个小时就到了。但在革命时代,基础设施全然没有如今完善,革命前辈们是实打实地翻山越岭。延安精神真的很不简单。致敬!

■ 04

一早便踏上了去延安的路。一路上,有好吃的饼、馒头,很感恩。

到达鲁艺,它还是很冷清,但再次踏入先辈们的教室,依旧能感受到当年他们对学习的热情。

当今,我们的物质条件富裕,精神却相对匮乏,与当年完全相反。自“文化大革命”后,为追求科技,将文化丢在了一边,这是造成现在这种现象的原因之一。因为我们不知为何学(没找到生命之“源”)。如果将我们的生命进程看作一个点,随着时间的流逝,这个点会延伸成一条线,越来越长;但若没有这个微不足道的点,后面无限沿长的线也不足以成立。故此时的“我”不仅是由“此时”而形成,而是由过去+现在+未来组成。如果这条线的中间断开,那么现在的“我”也不可能成立。文化是我们的根,是民族的灵魂。期待这次的学习,感恩先辈们的付出!

视频推荐:道大在行动!

我们是谁?

(重建天人之学,回归礼乐生活”是“道大”的天命。)

▼

活动推荐:我要加入奉元班!

人人能自觉,为自己的慧命负责!

(欢迎年满18岁以上的朋友们,加入这所没有门槛的大学)

▼

本文图片来自中霖、含章、瑞芳、王煦。

– end –