学习日志 2025年8月15日 星期五

文字及整理 | 中霖

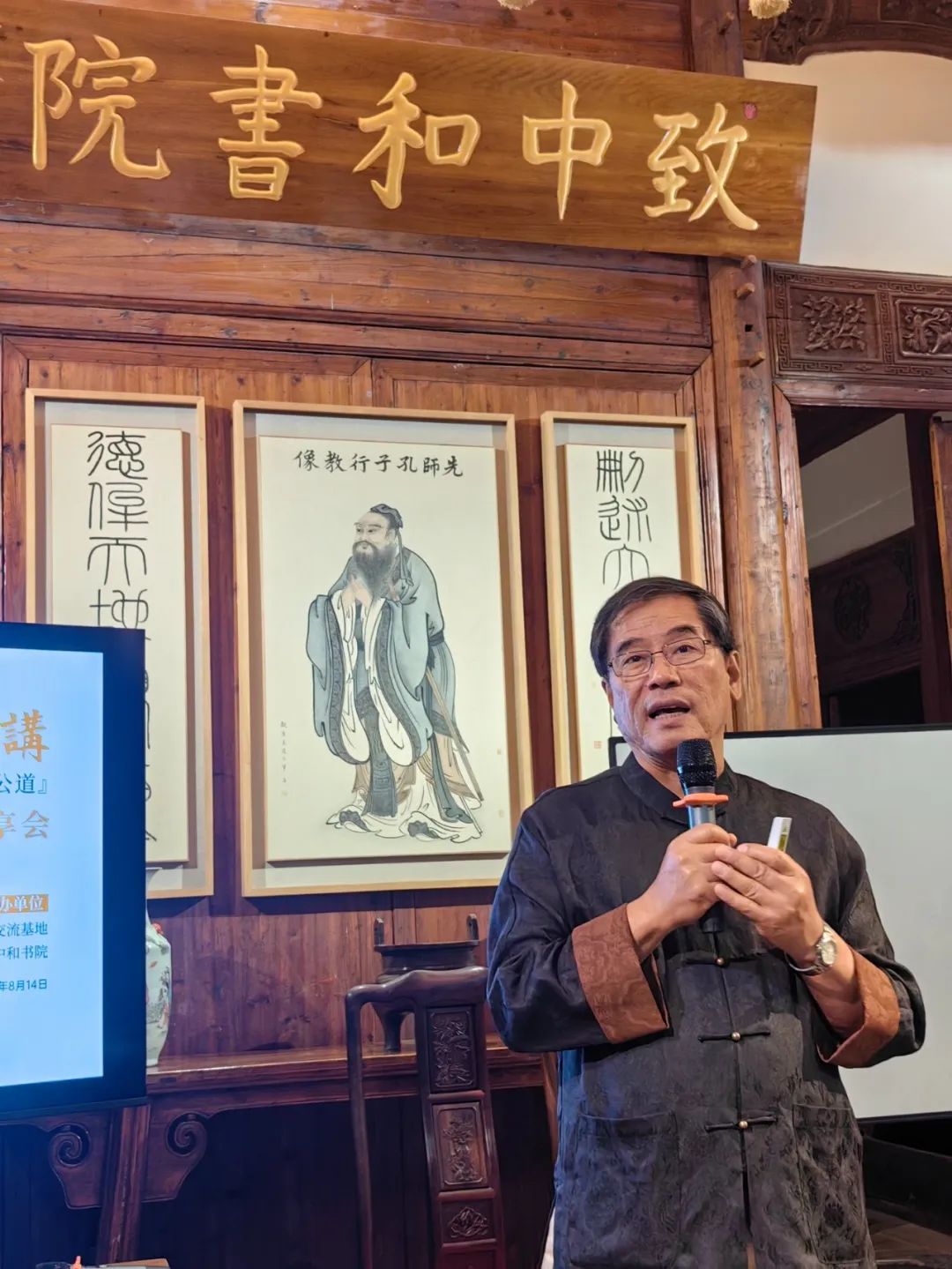

昨天下午,在北京通州区的致中和书院,林明进老师做了近三小时的报告,然后马不停蹄乘车来到天津。今日上午九点半,在天津三联韬奋书店还有一场关于《论语接着讲》的读者见面会。

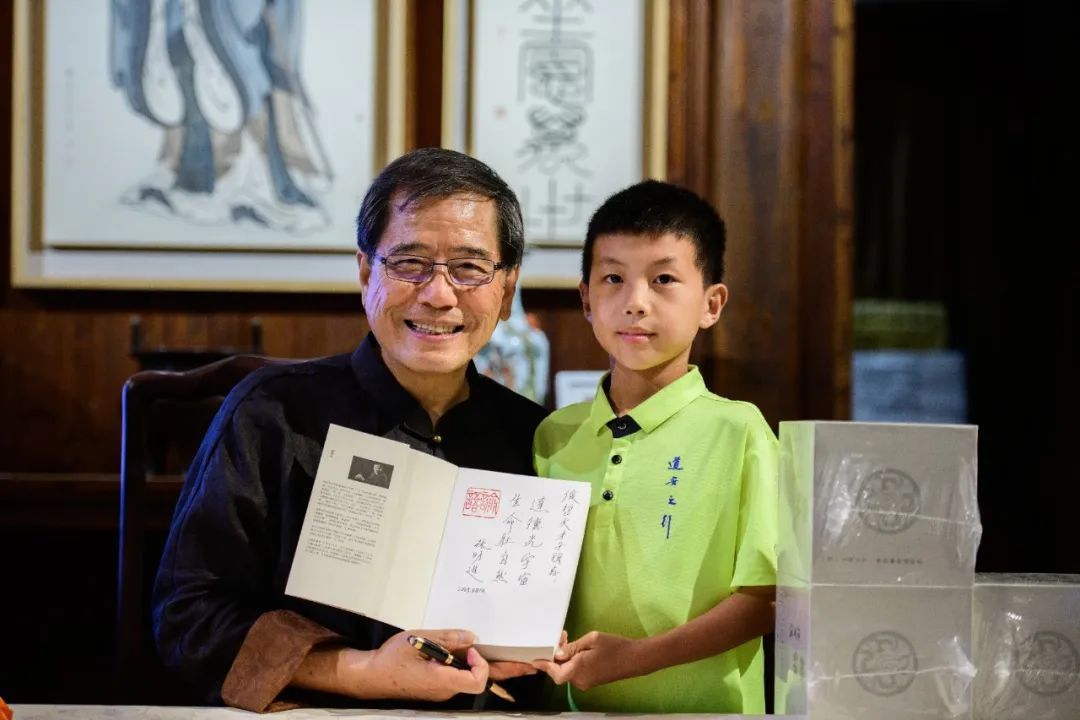

林老师今年已经七十了,他说自己“老”了,用《礼记》的话来说:“七十曰老而传。”对“师承师说接着讲”,更有一种紧迫感。令人高兴的是,林老师现在已经有了两位入室弟子,一是辛庄师范第一届全日制进修班同学韩俊英老师,二是青年才俊、致中和书院院长曾青峰先生。

过去二十年,由于“国学热”的兴起,各地也涌现了许多各式各样的书院,据统计,高峰期时,全国书院数量多达四五千所。有些书院类似某种会所,并没有讲学功能;有些书院隶属于高校,成为了现代学术机构的一个补充;有些书院则专注于青少年的读经、各类“国学”的学习等……总之,形态各异,各美其美。

辛庄师范的前身也是一所书院,那是2007年,受北京中医药大学王心远教授的鼓励,我们在立品图书公司所在的写字楼——新天第大厦的另一个单元楼租了一套三居室,办起了“共生书院”。记得来书院开讲的第一位先生,是已故的牛识为教授。牛教授是中国科学院研究生院的数学教授,但他年轻时就有缘接触藏传佛教,故走上了性命双修的生命实践之路。牛教授是钱学森教授的同乡,也曾在钱老主导的“生命科学”研究机构担任顾问。他是练“不倒单”的,晚上不睡觉,整夜坐在床上“接天线”。

现在想起牛老,他的形象还历历在目。牛老个子不高,但满面红光,声如洪钟。牛老说,中国文化有四根支柱:即《易经》的系统观,《道德经》的自然观,《黄帝内经》的生态观,《华严经》的真空观,中间一盏心灯。

请来共生书院开讲的第二位先生,是中医名家陆广莘教授。陆教授也已于2014年仙逝了。陆教授是中国中医科学院资深研究员,首届国医大师称号获得者。中医界曾有这样的说法:“南有邓铁涛,北有陆广莘。”我曾陪同陆教授去广州参加中国道协和中医药学会合办的学术研讨会。为了照顾陆老,会议期间,我还和陆老住同一间客房。陆老非常谦逊,平易近人,他撰有《中医学之道》一书,他归结中医药学的学术思想为:“循生生之道,助生生之气,用生生之具,谋生生之效。”

中国人大概有“书院”情结,尤其在百年西化之后的今日,提起“书院”,一种崇敬之情油然升起。当年为了办“共生书院”,我曾专程去江西庐山的白鹿洞书院、贵州修文的阳明书院参拜。当然,还有湖南长沙的岳麓书院、江西铅山的鹅湖书院,也都先后参访过。“文起千年之衰,道济天下之溺”,这大概是今日读书人的使命。

张应平兄为了给青年学子提供一个潜心修学的好处所,发心在安徽查济古镇创建了修立书院,其精神令人感佩!一年前,我推荐了两位夸父班同学去修立书院,一边参与书院事务,扫扫应对,一边自学。

如何自学呢?其中最重要的是打好“经学”的功底。

狭义上的“经学”,主要是儒家经典,宋明时期有“十三经”之说【注:具体有周易、尚书、诗经、周礼、仪礼、礼记、春秋左传、春秋公羊传、春秋穀梁传、孝经、论语、孟子、尔雅】。近代中国,全盘引进西方现代学术体系与教育制度,“经学”被废弃,今日欲重拾起来,需要有“正法眼藏”,要有“明眼人”。

特别幸运的是,因缘际会,爱新觉罗·毓鋆老先生在台湾守护“奉元书院”六十载,今有其弟子林明进先生历经七年心血,编撰出五卷本《论语接着讲》,回馈原乡,再续文脉,是特别值得感恩的大事件。在林老师精心梳理的基础上,我们完全可以通过“以经解经”的方式,回到孔子以及孔子之前,大开大阖,接续华夏文明的“大慧命”。

中道今来!这不是一句空话,需要同学诸君发愤勤学,砥砺前行!

惟有祝福!感激不尽!

附:【夸父班同学日知录选编2则】

■ 01

今天与妈妈共读了学习日志,有些感受,林明进老师花了七年的时间,整理了《论语接着讲》,我觉得林老师写这本书,不是为了成为一个什么样的名人,而是真心地想把这份经典流传下去。我觉得这点很让人感恩,这是今天最大的感受。

■ 02

今天在火车上看了一部迪斯尼的电影——《克里斯托弗·罗宾》,讲的是一个小男孩,小的时候在“百亩森林”里面和他的同伴们玩(实则就是很多会说话、会动、有意识的娃娃),过着天真无邪的童年,但到了一定年龄就要去寄宿学校上学。走之前跟好朋友们告别,他跟小熊维尼说他最爱干的事情是“什么事情也不做”。他说自己希望长大以后也能如此。

之后就是讲他如何长大、结婚、生子、工作的事情,他也同样随大流,过着十分平庸的生活,从军、退役,找工作⋯⋯因上级的压制无法回到家里陪妻子和女儿,过的日子很匆忙、焦急。而有一天小熊维尼突然出现在了他家门口的公园,他虽然还认得小熊,但他只是想赶快完成工作,不希望维尼来捣乱,所以带着小熊回到老家,想把它放回森林里。可是一路上,小熊跟他说了很多话,做了很多事情,他发现自己过得太平庸,已经不是自己了,于是回到里,他把在城市里的一切放下,跟小熊一起找到他们以前的那些伙伴们。因为受人们的影响他已经变成一个“大人”了,它们不认识他了,为了让它们认出来,他用了小时候很“幼稚”的方法,那时他发现长大之后,人会带有很多独立的思考,就像他常常教他女儿的“天下没有白吃的米饭”,所以也就从小逼着女儿要好好学习,甚至连妈妈让小女孩出去玩时,她都说她一定会玩得比别的小孩更好⋯⋯跟小熊在一起之后,他突然意识到了自己小时候说的“什么事情都不做”的轻松、安定,只是在当下,因为“昨天和明天,对我来说太累了”。最终他也没有让女儿去寄宿学校,还把他的这些童年玩伴介绍给了妻子和女儿。

很感动!人们常常会因为世俗的意识和身边的语言行为产生压力,常忘了自己是谁,会离自己从小的“梦想”越走越远。而不是随着心去走。我想就是应了经典里的那句话:“夫大人者,不失其赤子之心。”永远应该活得开心、快乐,像小时候一样,哪怕人长大了,也要有自己的定位,“圣人之大宝曰位”,不要盲目的去追崇什么事情——人可以平凡,但不可以平庸!

学而时习之,不亦说乎!

■ 01

第三届道安礼乐生活节预报名继续中!

(欢迎更多的朋友们,明年我们相聚于贵州。

识别海报二维码,即可报名!)

▼

■ 02

第三届道安礼乐生活节“大美志愿者”继续招募!

(欢迎更多的朋友已立立人,自觉觉他)

▼

■ 03

人人皆是千里马!

2026年草原勇士营预报名继续!

( 欢迎青少年来到广阔的大草原,

长养精神,养浩然之气)

▼

本文图片来自

中霖、青峰及网络图片。

– end –