学习日志 2025年7月1日 星期二

文字及整理 | 中霖

每到期末,会与孩子们分别约谈。有的孩子成熟了,明确了自己下一步的学习目标;有的孩子还有些懵懂,还在探索各种可能……“成长”是最令人鼓舞和欣慰的消息,而个人的成长与一个时代的消息紧密相关。

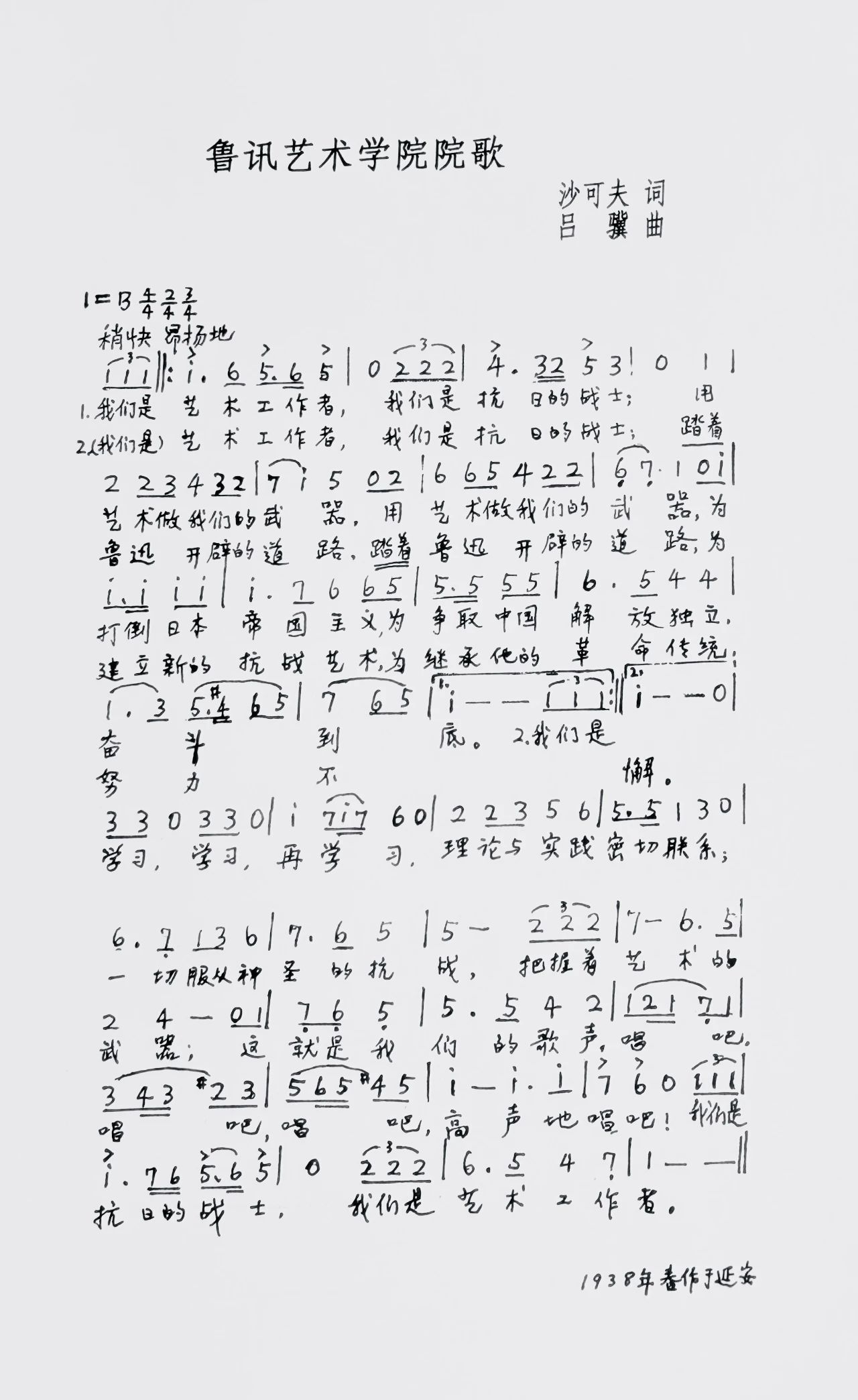

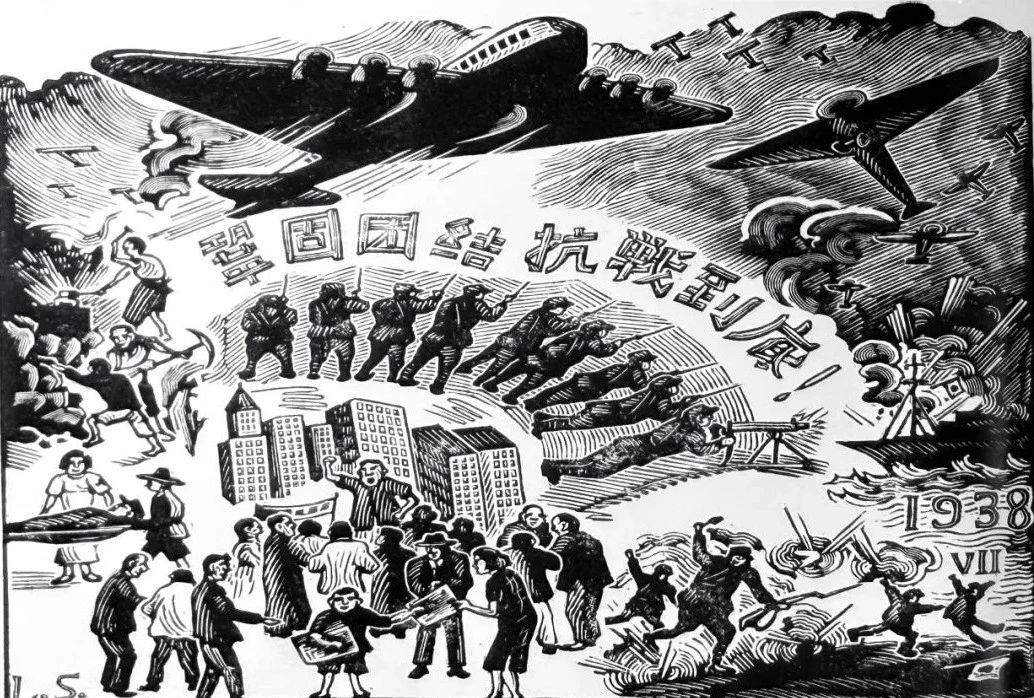

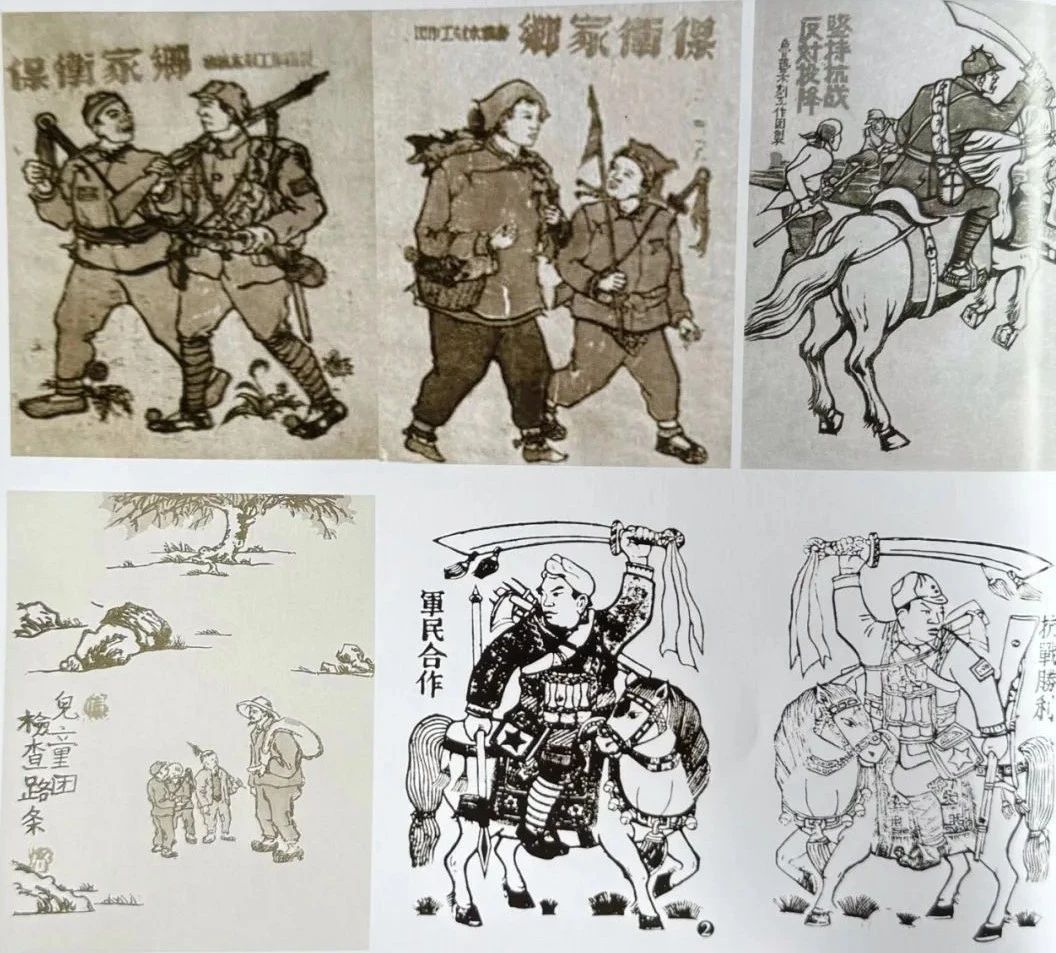

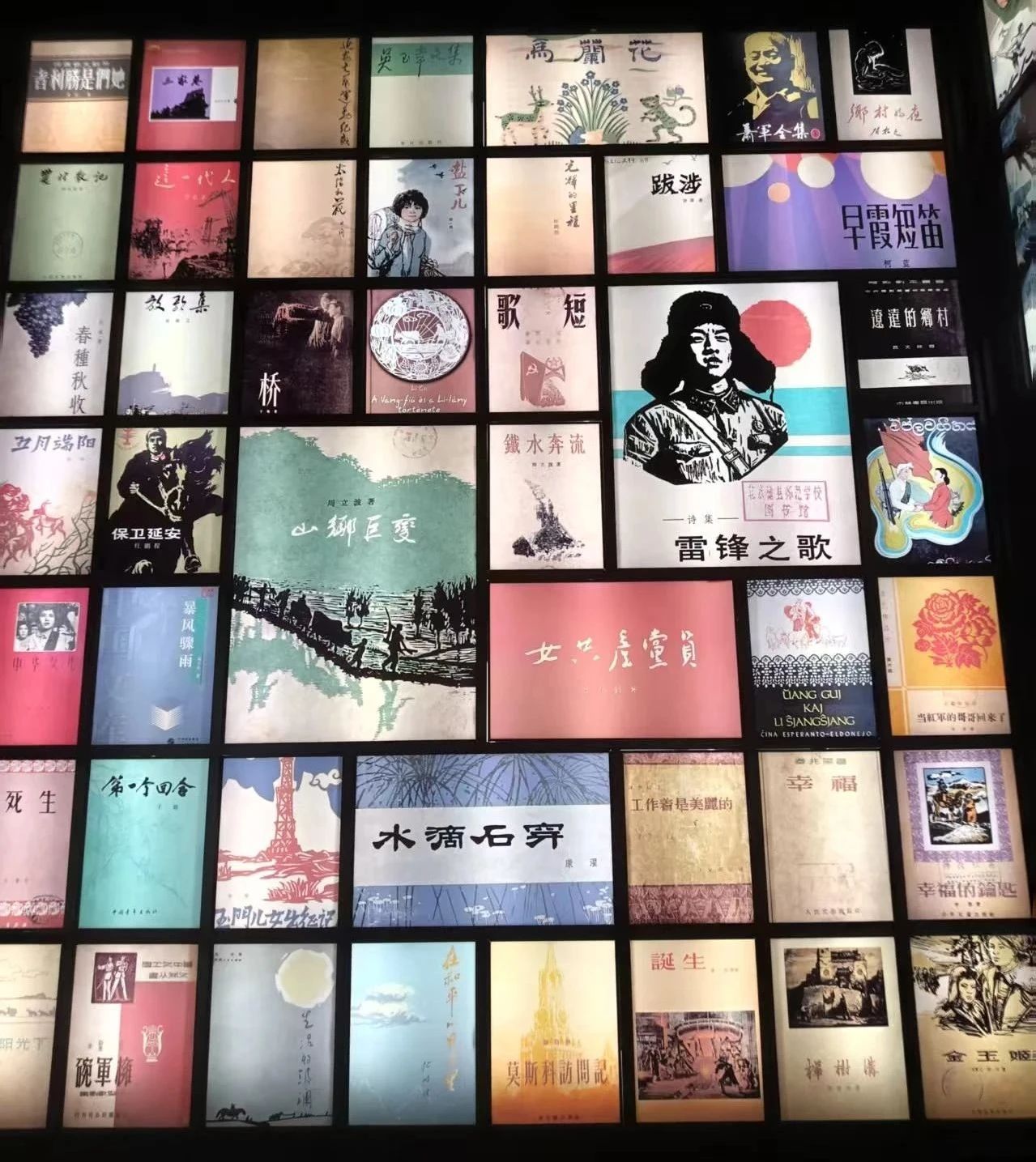

主课前,翻阅从延安文艺纪念馆带回来的几本书,其中厚厚的画册《延安鲁艺》生动地记录了一代有志青年的成长足迹。对当时的中国而言,那是一个苦难的岁月,但在延安,在一个名叫“桥儿沟”的地方,则充满了希望和激情。

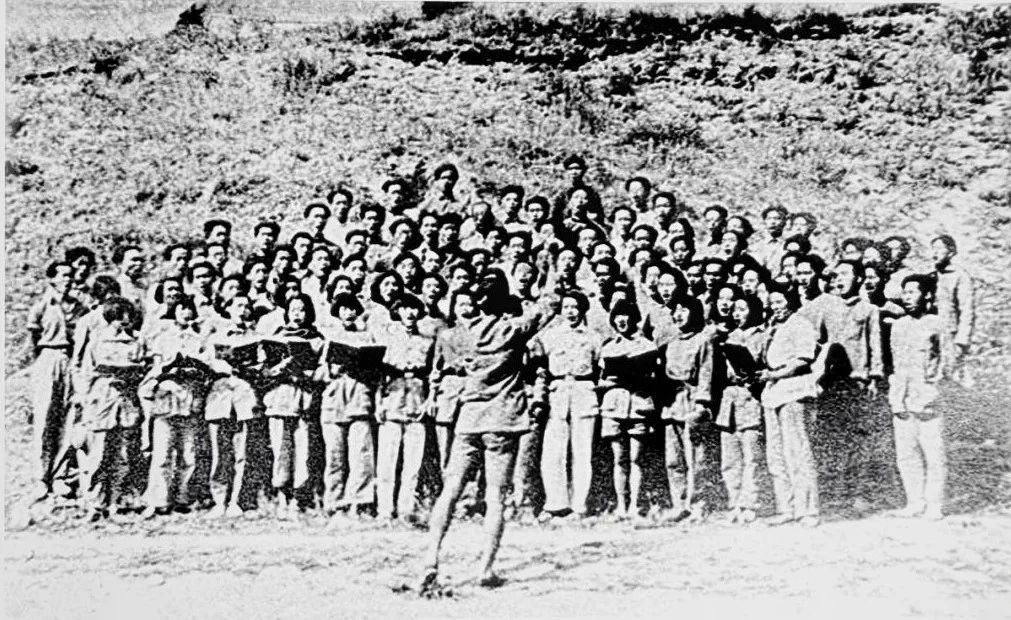

抗战时期的延安,号称“歌咏城”。鲁艺正是这座“歌咏城”的中心,因为在延安,在整个抗日根据地,鲁艺的音乐人才最多,这里是作曲家、作词家最集中的地方,多数抗日歌曲都是从这里传向全国的。

由戏剧部、文学部、音乐部和美术部所组成的鲁艺四部合唱,热火朝天,神采飞扬。的确,就像歌里唱的那样,宝塔山下,延河岸边,集合着一群中华民族最优秀的儿女。在中国抗战形势最严峻的时刻,在陕北高原上那些艰苦卓绝的日子里,鲁艺师生从来就没有失去对信念的坚守和对艺术的执着追求。那是一段青春燃烧的难忘岁月,更是一段激情绽放的生命乐章。他们的歌声和情怀给人们留下了永恒的启示与感动。无论我们什么时候想起,都理应向他们致敬。

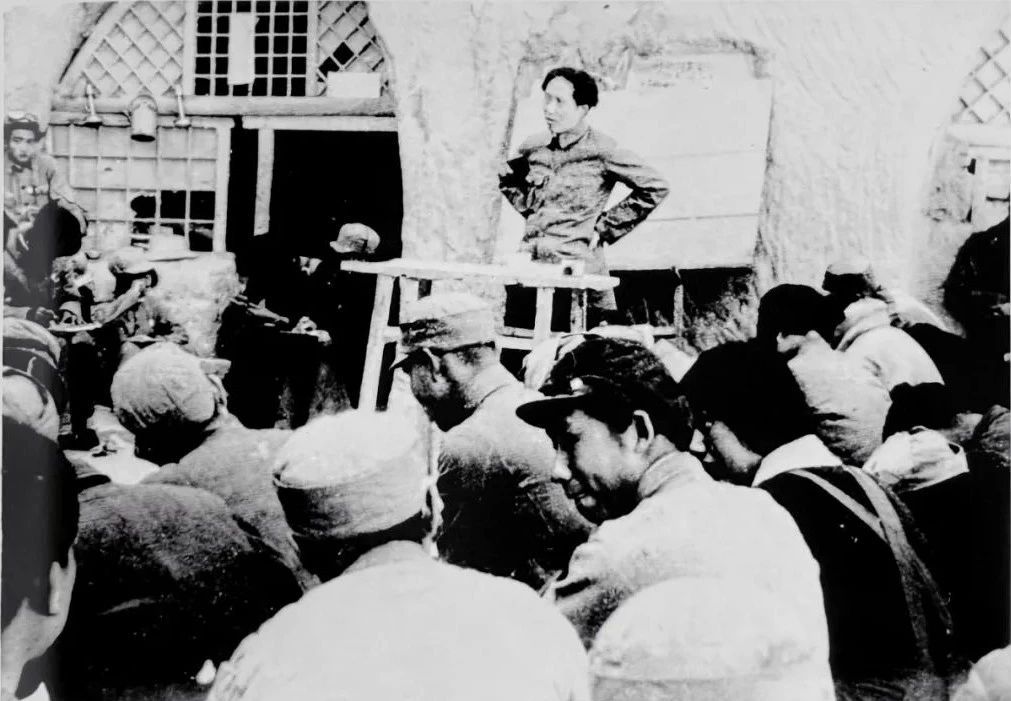

毛泽东来到延安北门外鲁艺驻地,给师生做报告

“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

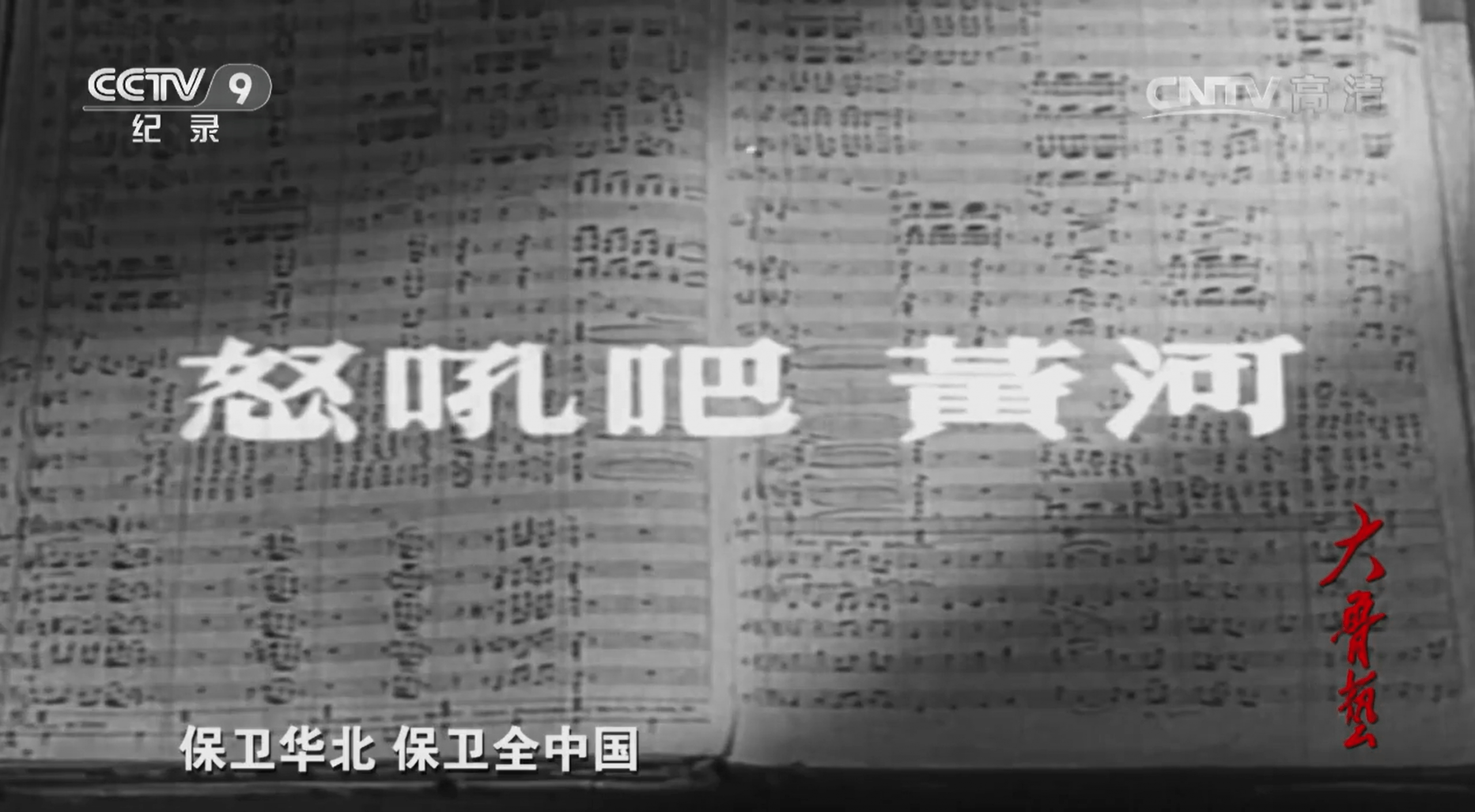

冼星海亲自指挥鲁艺百余人排练演唱《黄河大合唱》

(1941年在鲁艺教堂前)

下午,看十年前央视拍摄的大型文献纪录片《大鲁艺》,十分感动!于是,晚上组织孩子们观看。这次千里徒步,孩子们用自己的双腿走过延安,在革命前辈们生活、学习、战斗过的地方,真真切切地感受这一切。不到百年,那个时代青年的情感和精神,与今天我们的情感和精神是一脉相连的呀!可为何我们对这段真实的历史如此陌生、如此无感呢?

重新认识延安,重新认识鲁艺,这是我们在重建礼乐生活中的一门必修课。“革故鼎新”,在“新文化运动”和战争革命时期,我们看到的似乎都是“打倒一个旧世界”,但前辈们已经为迎接和建设一个新世界留出了广阔的空间。

受建国之后历次政治运动的冲击,“阶级斗争扩大化”的影响,今天知识界不少朋友,对毛泽东于1942年5月《在延安文艺座谈会上的讲话》是反感和抵触的,认为那是对思想的限制、对文艺的粗暴对待;但当我们放下成见,翻阅那一张张春青洋溢的照片,那生动、珍贵的历史影像,或许我们就能意识到自己思想的狭隘、精神的“自闭”和不易觉察的“二元对立”的思维模式。

“新文化运动”带来的思想冲击,使得我们容易变得二分:浪漫主义的-现实主义的;理想-实际;善-恶;美-丑;友人-敌人;崇高-低劣……因此,当“理想”破灭的时候,我们容易变得消沉和怀疑一切,哪怕是从革命岁月走过来的一些前辈们,也开始怀疑他们曾经坚定的革命信念,更别说他们的儿女和新中国长大的后代了。

胡一川木刻《到前线去》

如何超越这种线性思维?如何超越简单的“二分”?——惟有“奉元”,回到中华文明够大的开始。就如王镇华老师所言:“我们要继承前辈的光荣,也要接受他们的耻辱!”这就是滚滚向前的大历史观。“往者屈也,来者信也!”历史总是曲折向前的,就如黄河之水天上来,又如四季轮转,终而复始,无论春秋,总有生机在。

我们在朝圣历代圣王的同时,也要拥抱延安和革命前辈,拥抱我们身旁的父母、长辈,惟有如此坦荡、开放的胸襟,才能“给世界一个新的方案”。

主课时,请孩子们读了《到中国去留学!》招募方案的引文,并请孩子们分组讨论,分享各自感受,以及面对一个生机勃勃的未来中国,自己感兴趣或最向往的领域。孩子们讨论得很充分,对美国人凯文·凯利的访谈文章《2049年,全世界都会到中国参观学习》中描绘的图景,大家都很受鼓舞,感到有些兴奋和自豪,面对中国的巨变和世界的未来,更有了信心。

孩子们描述将来个人的发展轨迹,十分多元、丰富:有的对科技、制造业感兴趣,有的对军事战略、对飞机制造感兴趣,有的关注历史、人文、考古,有的热爱音乐、艺术,有的喜欢户外、农业、非遗、到处游历,有的想经商、从政,有的想从事自由职业,不做资本的螺丝钉……

冲过充满激流险滩的历史三峡,未来中国的道路一定是开阔的,尊重不同而和,各美其美,而非当下各种自媒体兜售的焦虑、内卷。当我们面对前路,有点困惑和疲惫时,回望延安吧——

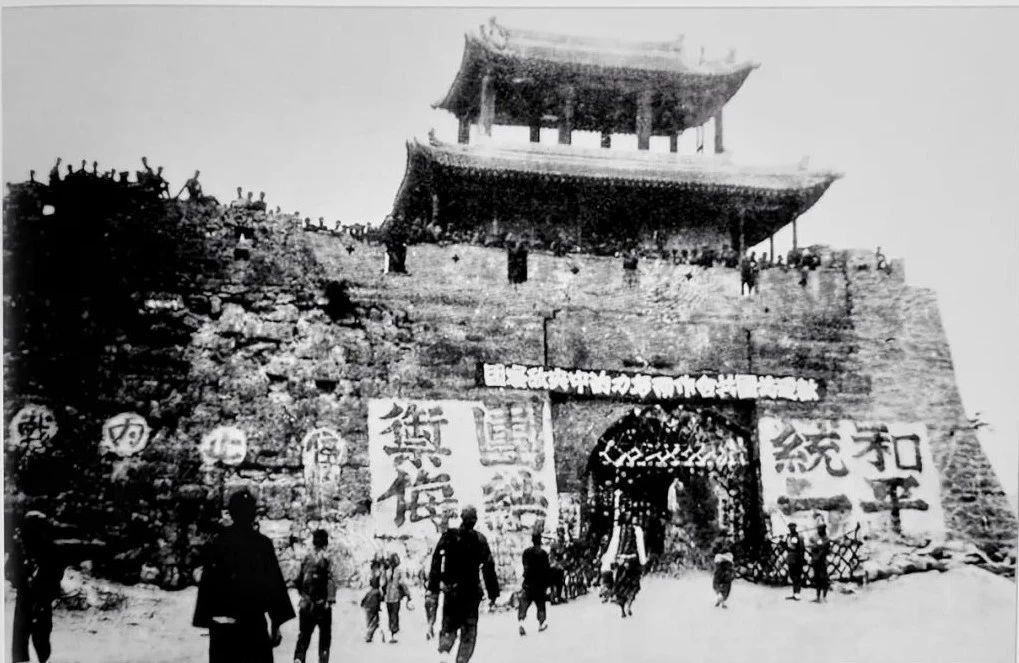

延安的城门成天开着,成天有从各个方向走来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。学习,歌唱。过着紧张的快活的日子。然后一群一群地,穿着军服,燃烧着热情,走散到各个方向去。在青年人的嘴里、耳里、想象里、回忆里,延安像一支崇高的名曲的开端,响着洪亮的动人的音调。

——何其芳《我歌唱延安》

(1938年11月16日)

当远远地遥望到宝塔山时,我虽觉疲惫,扛着行李的身子也很不便当,仍然弯下腰,伸手抚摸延安的土地,用鼻子闻,用嘴亲。

——鲁艺文学系二期学员李清泉

(1938年)

在通往延安的途中,越接近“红色首都”,就看到越多年轻中国人的身影,他们个个背着简单的行李徒步走到这里,希望能加入梦寐以求的八路军。他们是被战火从学校里赶出来,背井离乡,期望在延安找到新的信仰归宿。

——瑞士记者瓦尔特·博斯哈德

(1938年春)

数以万计的青年纷纷奔向延安

附:【夸父班同学日知录选编4则】

■ 01

回来的第一天,先做了个大扫除。好久不在,都积起了厚厚的灰,天也热,不过同学们都端起盆子拿起布,将自己与工具、建筑融在一起,认认真真,园里随处可见大家洒扫的身影,也是一幅美妙的画。

晚上看了纪录片《大鲁艺》。在抗日战争年间,中国发展出了现代文艺。历史大势不只在政治和军事,在文化和艺术领域也有充分的呈现。战争并不是统一最好的办法,如同今日世界,文明互鉴,充分的文化交流,才可以做到各美其美,美美与共。

■ 02

读今天日志中的两篇时事评论,一面惊叹于在这个动荡的时局下我国发展之迅速,一面又更加认定拥有坚实的文化基础对一个国家的发展是多么重要。太看重军事实力与物质财富,与他国交往仅限利益相争的国家必定会引发混乱,而中国有着多元和合的文化为基础,其崛起定会为世界提供新的方案。作为中华民族的优秀子孙,我们也应寻根溯源,将中华文明发扬光大。主课时与同学们分组讨论,体会友朋共学、切磋、分享所带来的乐趣,向同道们学习!

“记忆是人类最宝贵的财富”,晚上观看《大鲁艺》,一位位九十余岁的长者神采飞扬地讲述着鲁艺往事,那份青春的激情与时代的热血,跨越时空激励着我们,也警诫着我们:青年人要勇担时代重任,不怕吃苦,不论在何种境地都要发光发热,做一个对国家、对社会有用的人,在这样的大责任下,人又怎会顾影自怜,一切苦难皆能化之。

■ 03

主课上,黄老师让我们小组内深入讨论了一个以前就曾想过、但不怎么明确的问题。今日再想来,答案一丝变化都没有。但是看得更“正”,同时也更坚定了。人这一生在世上,一定不能白白过下去,要为自己的每一天负责,方能“正命”。

晚饭后,进行了时间不长的亲子通话。因为昨天才刚刚离别,所以说的也不多。虽然就只聊了一下今天在玉泽园的生活,但是一直都在聊,说说笑笑。突然就感受到了有亲人的温暖、美好和幸福,还有在玉泽园生活的大美与充实,心中马上更安心了。要珍惜和感恩!

晚上看了纪录片《大鲁艺》,看到当时在世的先辈们接受采访,他们回忆青春岁月时的激动,生机勃发,精神挺立,让我十分感动。也慢慢能明白何谓“延安精神”了!最后的《黄河大合唱》听完之后,十分振奋人心,恨不得也想站起来高唱几句!唯有“领悟精神之深义,带到自己身上”,才能“堂堂正正做大人”!

■ 04

今天晚上看了纪录片《大鲁艺》。鲁艺也是革命的另一种表现,知识分子也要搞革命,不做亡国奴!艺术就是一种情怀,一种犀利的感觉。就像一面锣,锣锤一动,它便响,响得那么透,那么亮!

像纪录片中说的,中国分成了两个,一个下沉,一个上升。在这伟大的、蓬勃发展的时代,中国似乎又分成了两个,但这次是精神层面的断裂!中国人的精神还要再次挺立起来!

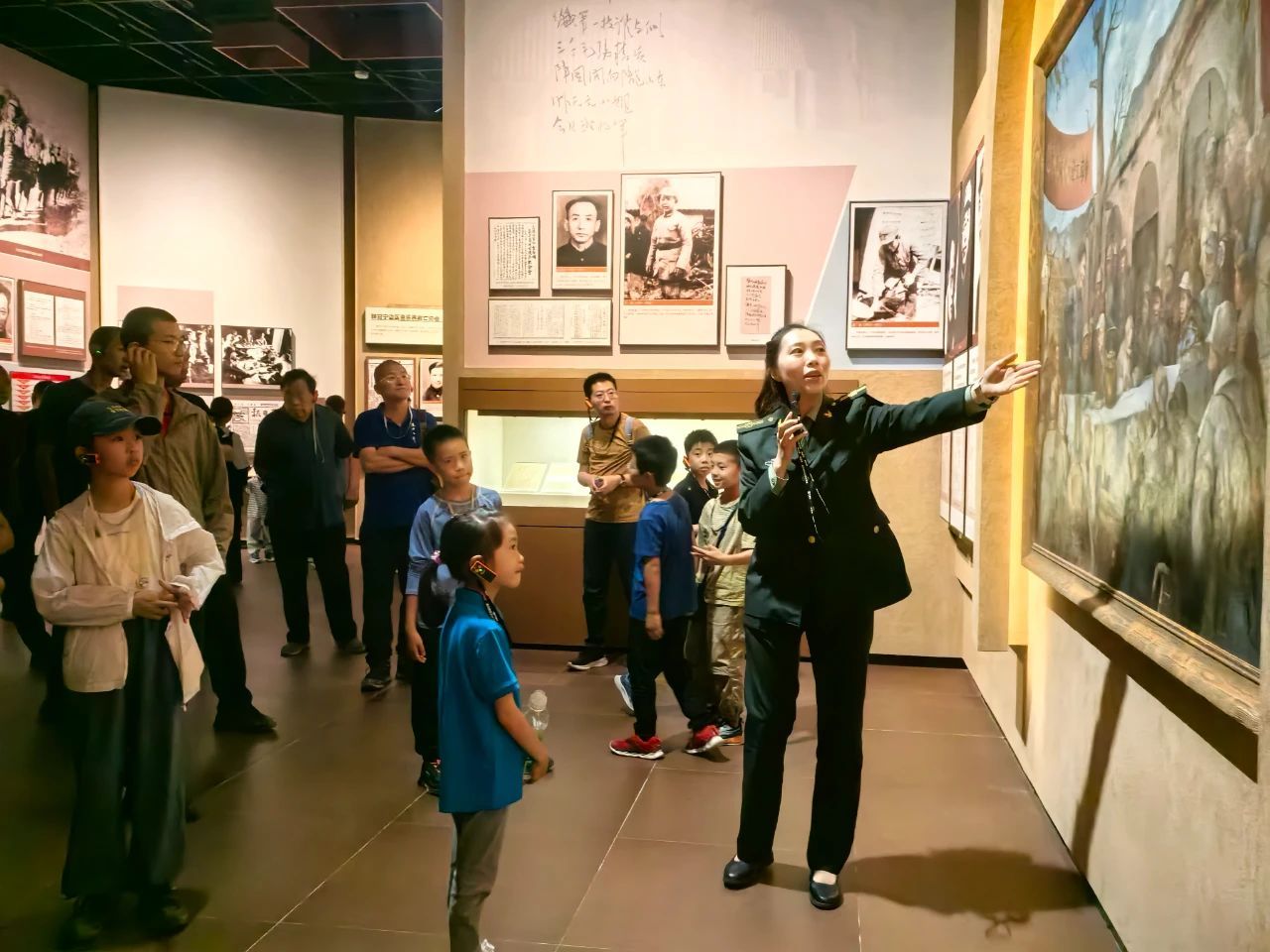

–夸父班师生6月2日朝圣之旅中参访鲁艺

相关视频推荐

我们是谁?

“道大”究竟在做什么?

(以文化之,走出自己的大学之道)

▼

欢迎加入”道大“奉元班!

我们每个人都可以,成为人类文明大河中活跃的音符。

欢迎加入“道大”奉元班,共谱生命的赞歌。

(年满18岁的青年及成人均可报名,点击海报查看公告)

▼

本文图片来自

啟源、梓力、《延安鲁艺》及纪录片《大鲁艺》。

– end –