学习日志 2025年4月7日 星期一

文字及整理 | 中霖

昨天是周日,但因为与清明节假放在一起,作为四月初的共学营,大家都没休息。玉泽园内学习氛围极浓,大小同学各取所需,自得其乐。礼乐大学,美美与共,此之谓也。

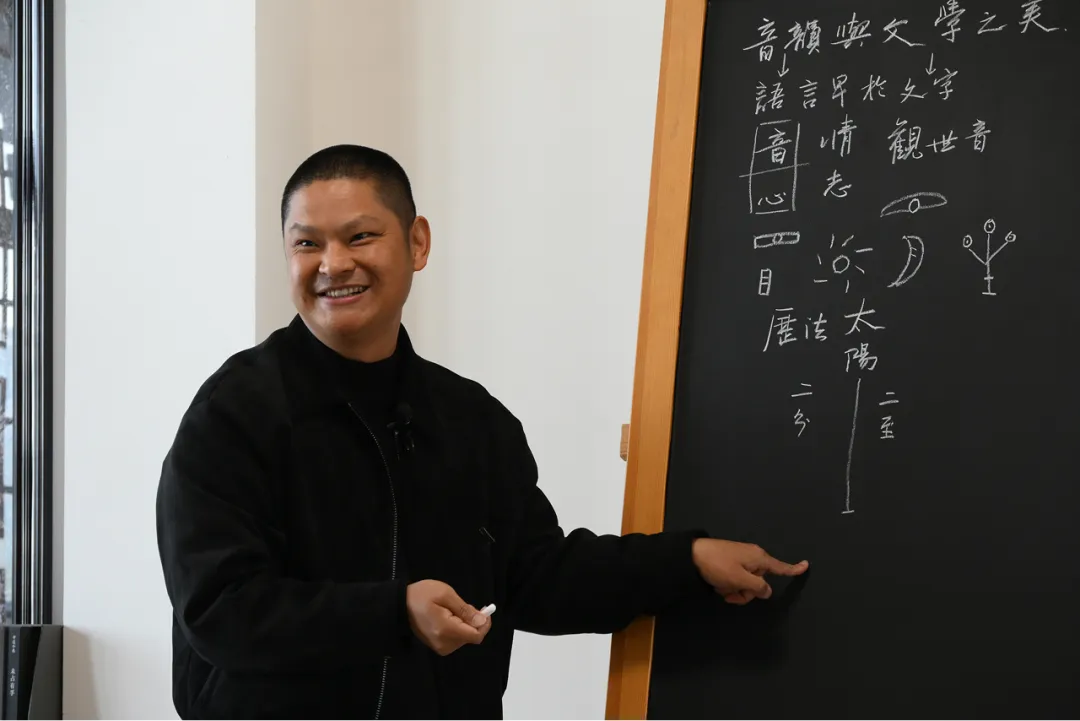

步进老师从“需卦”之象——水天需,解“学而时习之”,也可以体会为“学天时习之”,一字之差,却别开生面。“大学”,就是“学大”,而“学大”莫过于“学天”。今日主流高等院校,基于天人两隔的现代人本主义观念,主要学习的是专科知识,而不见大人之精神,故学者文人面目模糊,难免令年轻人失望。

昨日下午,《道安文库》编辑工作小组共学,读张程先生《董夫子颂》:“夫三代苍茫,春秋乱象,强秦速没,有待文昌……惟汉及今,二千余载,虽朝代更替,然中华不散……”十分感动!

礼乐文明,与诗乐教化是完全融合为一体的。礼乐文明,赖诗乐教化而传;诗乐教化,成就灿烂的华夏礼乐文明。只是因近代西学东渐,我们将“诗”“乐”分科,前者归文学系,后者归音乐系,故都只落到技艺层面,而不能见其精神之大。这个“大”,就是经由人,而彰显天德地道之大;经由人“后天之自觉”,返其“先天之圆满”。

编辑工作小组的共学中,大家真刀真枪地“格物”,练眼力,共切磋,明辨“文”之真伪,十分有趣!由于同学们之前大多没做过图书编辑工作,但尊重知识,尊师重教,呵护文心,故对评价学人都有几份谨慎。这份谨慎和保留是必要的,倘若今日孔子再生,估计我们也未必认得他的真面目,或许会觉得他过于高远,或许会觉得他失于谦恭。但惟有“审问之,慎思之,明辨之”,才能笃行之。

问题是“以何为判断标准”?——惟有一心。因此,淬炼心地的功夫,十分重要和必要。

不着急,就像这周共学营各种角度的学习,无论是步进老师的《语文课》,吴章仕老师的《侗歌课》,舒馨老师的《易舞课》,道长和丁老师的《武学课》,都是从涵养性灵入手,而不是着急掌握某种技能,锁定某些概念。

“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”诚哉斯言!

附一.【贞元老师随笔《幸遇“奉元”茶席》(4月6日)】

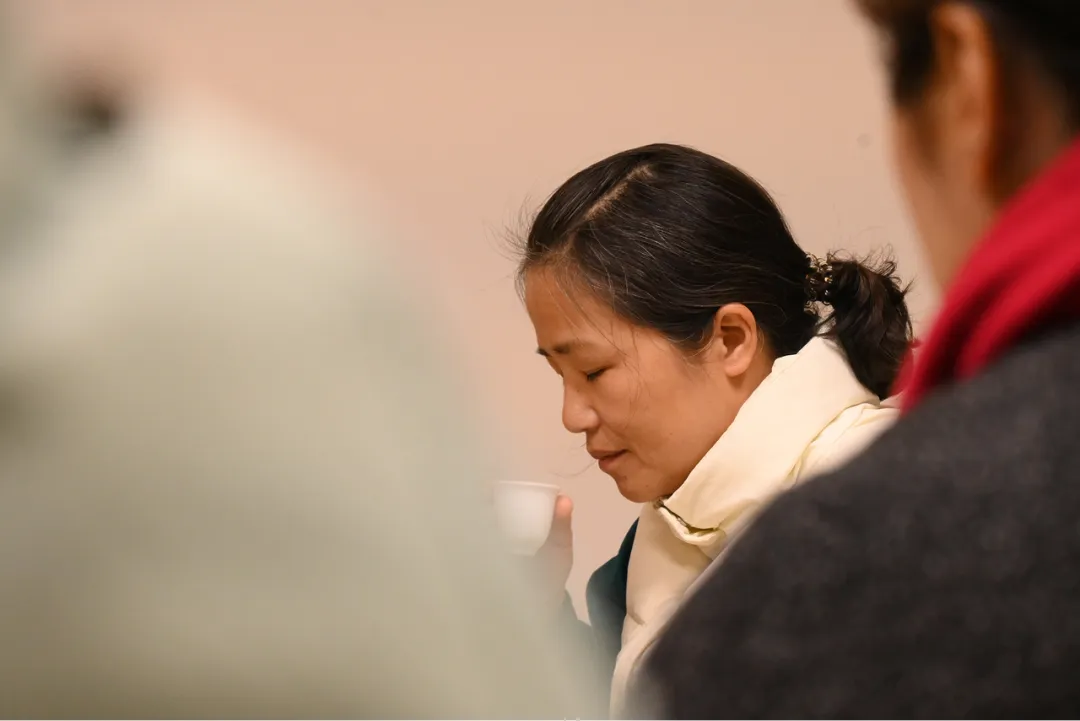

今晚的“奉元”茶席,喝出了幸福的眼泪。

茶汤汩汩,欢迎我们的第一杯茶,居然是去年暮春采集的玉兰花,香气氤氲满禅堂,春意华发入肝肠。端宁的气氛松了一松。

第二杯,金晖老师自制的白茶。老师沉静安在地冲水,倒茶入瓯,一泡,又一泡。茶入心口,唇齿间尝到了小草光亮清新的气息、兰花馥郁的芬芳、阳光晒得有点暖燥的土味、一颗颗露珠的甘净……一股热泪涌上来,我们何其有幸,得天地长养如此妙物,一叶纳万物,一茶见乾坤。除了感恩,还是感恩,对那久别重逢的相遇。

八杯茶满,老师娓娓道出茶的来历。

白茶者,生晒者也,生态茶也。白,明亮,清白也,静净也。“生晒茶溣之瓯中,则旗枪舒暢,青翠鲜明,尤为可爱。”明朝田艺蘅在《煮泉小品》中赞道。

2019年惊蛰,干旱了五个月的云南,雷声轰隆,金晖老师心头喜悦,多年的经验告诉她,惊雷带来满含氮元素的春雨,将催生出光亮如新的叶芽,她在春夜仿佛看到五六百年的老茶枝上,嫩牙滋滋地冒。撸起袖子,明天定是茶人忙碌充实的一天。

采回的茶,一旗一枪,一个个叶背朝上,轻轻地舒朗地安放在簸箕上,一个个被呵护备至的茶宝宝,圆圆满满地接受阳光清风的爱抚。天地如此造化,制茶人,怎不心怀诚敬。在节、气、候中感应,顺着天地之道生长的茶,你顺着它,你就在道上。

“觉而时习之,觉是我们最伟大的上师。如何接天线?如何续祖德?如何承文脉?”金晖老师绵绵密密地自问自答。她说当年自己在荒野操持时,看天制茶,看茶制茶,因茶制茶,顺天应时,直接在天地间工作,道之日用而不自知,直到,与毓老师、镇华老师相遇,方知当年师父所教,与“奉元”之教如出一辙。在此之前,金晖老师在荒野笃实实践的经历,并不清楚如何化育有成,她说感恩黄老师邀请她,用自己走上充实之路的经历来服务孩子,自此,她开始在茶席方寸,以自己真实的生命实践,去正应一个个来到身边的生命。

小小一片茶叶,回到它来的地方。

附二.【夸父班同学日知录选摘(4月6日)】

■ 01

今日花了许多时间学侗歌,大概是因为人多,又在教室里,格外好听!高低有序(声部),阴阳合和,透向远方。

在道长的课堂上,又练了“游龙桩”、“仙鹤步”、“鹤行步”,前者脊柱如龙一般盘于体内,蓄势待发;后者为模仿仙鹤在泥中散步、觅食;道长的动作十分优美,与仙鹤一模一样,但不光是需要身体的协调、平衡,更是由内的“气”,要做到(感受)六种力,上顶下扎,前推后靠,左右开、闭,达成中和。

皆于自然万物感通,化成天下——“仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

■ 02

早上主课前,再次唱起道大校歌《惟正命》。这次真是把其中刚健中正的精神唱出来。不同的声音汇在一起,就像无数波浪托着朝阳从衡水湖上升起。以这样的歌声开启,一天都是光明的。

步进老师的课上,讲到中华文明千年的延续。无数口口相传的神话,就是真实的历史记忆。把记忆编成故事,把故事过成日子,中华文明生生不息的智慧,这样简单。从三皇五帝,夏商周一直到汉唐宋,灿烂辉煌。之后文脉千年的衰微,仍有一缕喑喑不绝。最后龚自珍“我劝天公重抖楼,不拘一格降人才”。由此一念振奋,就可以追到天人之际。这条文明的长流,不是靠《圣经》式的训诫维系,而是有无数位真正活出来的大人,衣钵相授,法脉相传,能够真正鼓舞到后来者。认得往圣的光辉,再回头认自己的辉,我也可以站在其中!

■ 03

今天清晨,依旧是沿着大明湖徒步,万物复苏,都长出了新青。小鸭子顺着湖水,在湖面上飘荡,时而又钻入水中,无比鲜活。“学天时习之”,向天学习,向这天地间的万物学习,把自己放在其中,跟这天地在一起,一念振奋,便与这天地相似。

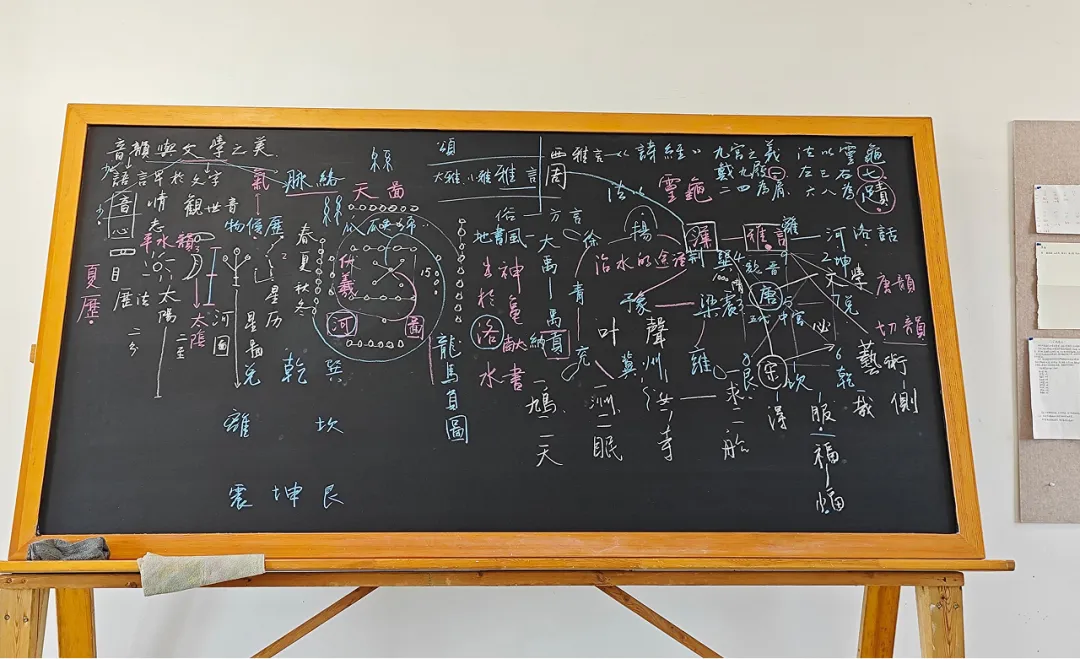

侗歌课后,上步进老师的《音韵与文学》课,老师带着我们,从中华文明的起源、脉络讲起,三皇、五帝、夏、商、周、秦、汉、唐、宋、元,回看文化的脉络,一路追溯,回到文明够大的开始。老师说到,文化为何可以生生不息,不仅是由古圣传承至今,更是这些记忆,讲成神话及一些民间故事,人们藉由这些故事,过成日子,又变成记忆。这样延续至今。追溯这条文化的脉络,无比丰富,学进去,就是为了活出来,要有文化自信,不是用西方的角度,来看我们的文明,敬天法祖,人在中间,上接天,下接地,通天彻地,成为天地间的王者。“九州生气持风雷,万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”提振精神,玩真的!

本文图片来自

王煦、贞常、雨麦及金晖老师。

– end –