草原随笔 2025年12月10日 星期三

文字及整理 | 中霖

【一、怀念与感恩】

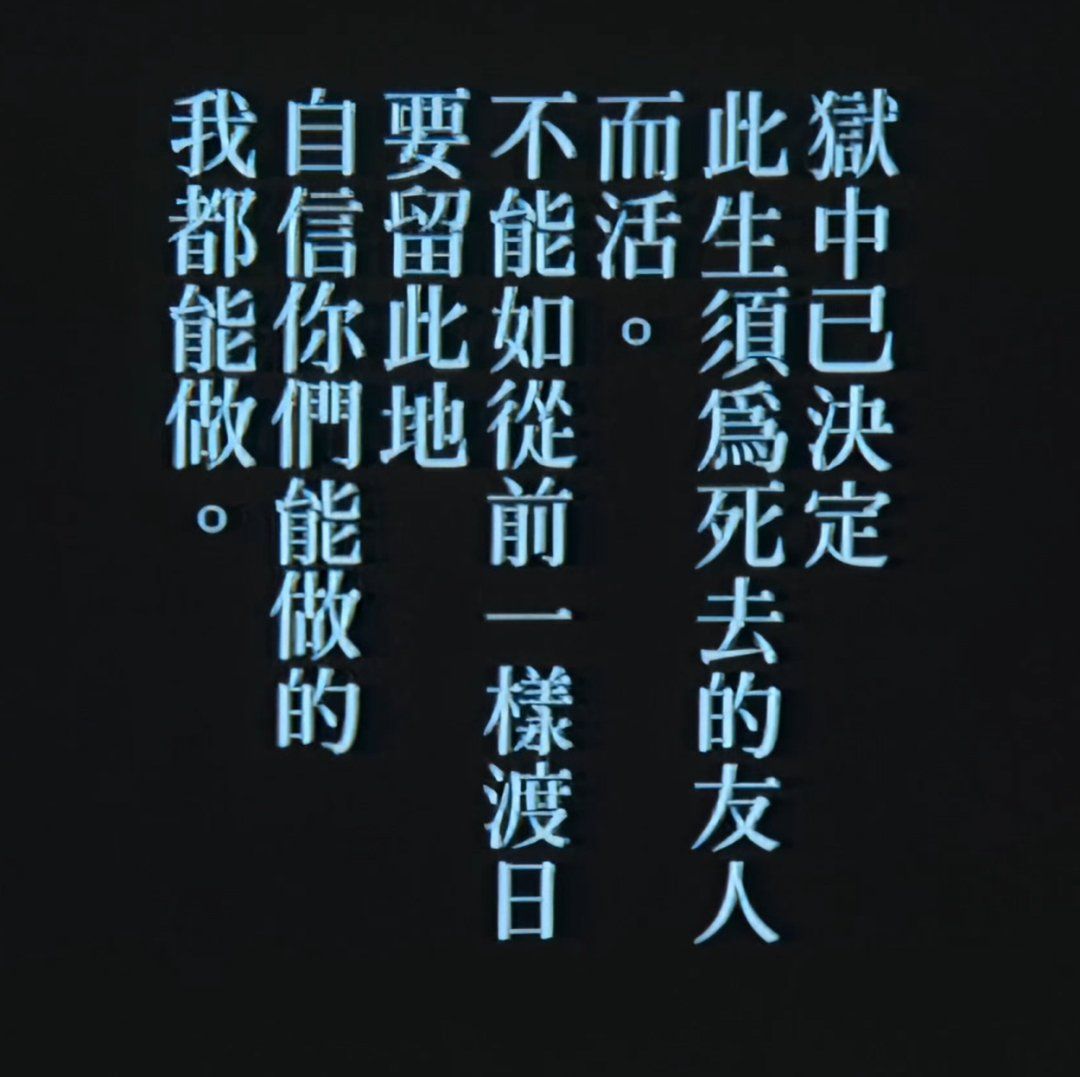

《乾坤的孩子——纪念王镇华老师》一文节选

去年(2019年)也是七月下旬,草原骑行结束,从内蒙回到北京,听说镇华老师和师母已经到了,顾不上洗澡换衣服,就去宾馆见老师。老师知道我带孩子们去草原骑马,非常高兴,说他在念大学期间,办过一份刊物,刊名就叫《草原》。老师说,草原多开阔啊,任你驰骋,可现代人为何把人生道路变成了独木桥呢?活得谨小慎微,似乎一步踏错,就会掉入深渊。不是的!人生是草原,老师一字一顿地说,人生不是独木桥!

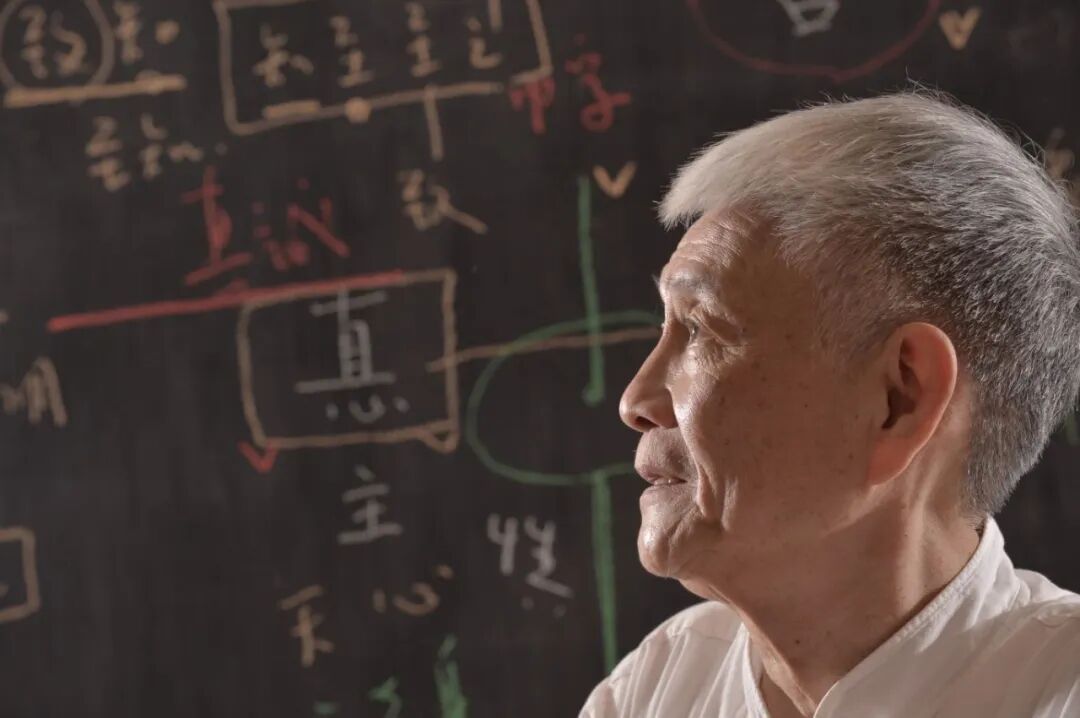

2014年年初,第一次在德简书院见到老师,从下午两点,一直聊到晚上十点。此后,几乎每次去德简书院见老师,都要交谈很长时间。老师身体很弱,有时自己心里不忍,不想让老师太劳累,但老师总是兴致勃勃,精神充沛。后来,我发现,老师不仅是对我,他对每个人都极诚恳,不会敷衍。老师有个笔名叫“大呆”。老师说他痛恨世故,他喜欢少年的大气与谦卑,他愿意一辈子做个少年。

我在出版界混的时间久了,有不少坏习气。记得第一次去德简书院,与老师连续交谈了三天,前面两天聊下来,我也很兴奋,把老师已出版的书和资料通读之后,就和老师说:“您放心,今后您的书想在大陆出版,我包了!”在说这个话的时候,我没多想,还觉得自己愿主动承担,自我感觉还不错。谁知,第三天下午再到德简书院,坐下来,老师很严肃地和我说:“你们昨晚走了之后,我心里有些不舒服,很久没有睡着。”

我一愣,心想:我没说什么过分的话呀,我对先生很敬佩,而且愿意多出力,甚至愿赔钱为您出书。老师说:“我们才结识两天,你就说要把我的书都出了,大喇喇的语气让我不舒服。我是想和你做朋友的,慢慢相处,出书不重要。”

听了这话,我一惊,十分惭愧。面对这么干净的灵魂,相比而言,的确自己太粗俗了。尽管我愿为先生出书,不是出于功利心,但对自己小书商的习气缺乏觉察,冒犯了先生还不自知。

何谓赤子之心?镇华老师就是这样一位永远不失赤子之心的大人。

【二、生命的大事要接着做】

台湾的王镇华老师和林明进老师,都是爱新觉罗·毓鋆老先生的学生。一个是外省人,书香门第;一个是本省人,祖上五代都是农民。可他俩都在接续“奉元”的精神,林明进老师出版的《论语接着讲》,就是向毓老的致敬之作。

而镇华老师常常说:“能做完的都是小事,做不完的才是大事,我们都是为同一桩大事而来。”——这桩大事是什么?今天在德简书院的出版品《百年中国的反省》(德简文集1,1992年11月出版)的封底读到的一句话就是回应:

徵稿:一些洞見,不要講完就忘記,尤其性命交關的事,永遠要盯住。

上面的征稿启事标题为:《对历史负责》。我就这个题目给夸父班、文艺社的孩子谈中国人的历史观——“往者屈也,来者信也”。历史总是曲折前进的,就如一个人、一个民族、一个整体人类的大生命,一屈一伸,尽管经受了许多委屈、坎坷,但总有慧命相续,继往开来。

由于每年暑期会带着青少年在草原骑行,故办了一个短期的“草原青少年文艺社”(春夏秋冬每个季度一班,为期10周),一方面给孩子们提供一个开阔的平台,涵养精神;另一方面,为中国的“新文艺”培土,孵化未来的“草原文艺大学”。

今日重读镇华老师的这本《德简文集》,读到征稿启事和封二的出版宗旨,十分感动!镇华老师写道:

生活成長,凝聚出文化意義

文化意義,照顧到整體長遠

有整體感長遠心的社會,能鼓舞一個人認真生活、成長。

而这三行字上面就是一匹奔腾的骏马。“乘马莫班如”——镇华老师的手迹就在夸父班的教室里,日夜陪伴着我们呢。

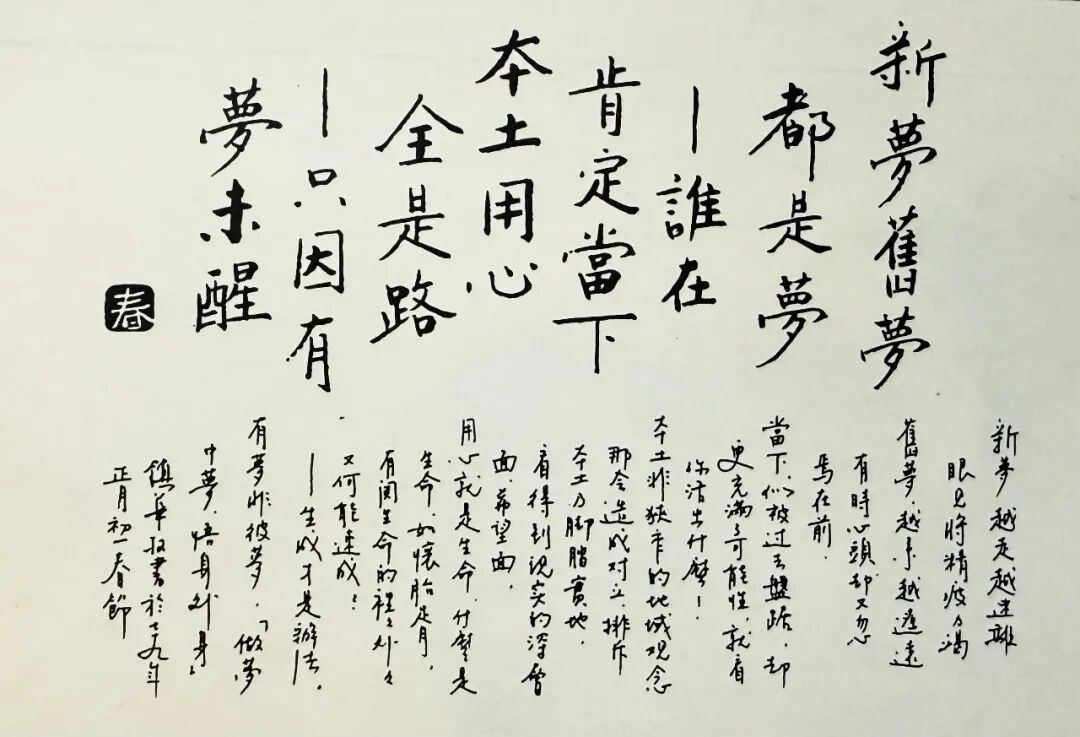

所以,我想,“草原文艺社”从今天起,多了一个新身份——民间的非营利出版机构,广泛征集“性命交关”的诗歌、散文、随笔、小说、剧本、影评,不定期出版《草原文集》。将《德简文集》未尽之事业,继续下去。

【三、两岸民间文化的自觉】

昨日认真看了一遍侯孝贤导演的《悲情城市》,对台湾民众受过的精神磨难感同身受。这要感谢“观察者网”对台湾作家蓝博洲先生的专访,让我对台湾早期的革命者肃然起敬。下面选摘蓝先生访谈录的部分内容:

◎我们两岸融合的最大障碍在于:台湾社会因台当局长期宣传而被“洗脑”的“反共”意识。郑丽文这次一来【注:指现任国民党主席郑丽文出席了今年台北马场町纪念公园举行的白色恐怖受难者秋祭活动】,代表风向变了,社会大众开始了解这段被沉埋多年的历史。最重要的是,她通过这个行动,揭穿了“台独”利用台湾人悲情搞“转型正义”的虚伪。

◎我写的第一篇报道就是采访中共台湾省工作委员会台北市委书记郭琇琮的遗孀。郭琇琮毕业于台北帝国大学,是个充满理想主义的人,日据时期他因抗日活动入狱,在“二二八”事件之后加入地下党,1950年牺牲时年仅32岁。

他牺牲前交代家人:“把我的尸体用火烧了,把骨灰撒在我所热爱的这块土地上,也许对老百姓种空心菜还有些帮助。”采访时我一边听一边记录,听到这句遗言深受震动,全身鸡皮疙瘩都起来了。

那时我才意识到,原来台湾有过这样理想主义的人。在此之前,我参与过一些政治活动,也目睹了后来组成民进党的那些所谓“党外人士”——在民进党成立前就反对国民党的人——的嘴脸。我不相信那些人能把台湾带向什么好地方,觉得台湾已无希望,只想躲回自己的文学小天地,在虚构的文学里构建理想世界。

但这次采访让我发现,台湾曾有过如此优秀的人,他们就是台湾的希望。从那时起,我找到了安身立命之所,决定把他们的故事一个一个写出来。我也看清了“台独”派,决心与他们对抗,任他们谎言千变万化,我只要坚持说真话,等到某个时刻,就一定能戳穿谎言。

可惜后来社会环境不具备这样的条件,一直到今年《沉默的荣耀》播出,再到秋祭,“台独”的谎言不攻自破。

◎我认为这次事件所取得的最大突破就是,让更多台湾人意识到,白色恐怖受难者绝大多数是共产党人。虽然过去也有人知道,但现在台湾的共产党人至少能够被公开提及,而不只是被称作“匪谍”。

◎如果现在问我怎么看,作为一个普通民众、一个历史后辈,我只问一个问题:不管吴石是不是共产党,我只想问问国民党,你们是否应该深刻反省——像吴石这样有军事谋略,得到蒋介石赏识的人,为什么会背叛所谓的“党国”?如果他的背叛是“万恶不赦”,那他为什么要放着高官不做去做“匪谍”?是什么样的“党国”让他选择了背叛?

我们应当追求一种更高的对历史人物的认知,肯定一个历史人物的价值不在于他的党派,不在于他有没有加入共产党、是不是共产党的间谍,而在于理解:在内战年代,他为何会做出那样的抉择。这样,整个台湾社会和民众的认识才能提升到一个思想高度,这样的民族才有希望,而不是陷入所谓“帮共产党就该被抓”的逻辑。民进党用“反共”的狭隘意识来解释历史,本质上是在消费那些牺牲者。

作为从大陆移居台湾第六代的客家人,我要讲述的,是台籍共产党人的故事。他们是台湾的精英,为了光复被日本帝国主义殖民统治的台湾,回祖国参加抗战。他们当时只知道重庆政府,为什么后来会选择共产党?如果共产党真的“万恶不赦”,那我们不禁要问,难道我们台湾最精英的一批人脑袋都坏了吗?显然不是,那么他们为什么会走上那条“不归”路?这就是值得思考的问题。

我认为,大陆从事对台工作的人员,也应从这个角度去思考如何对长期被迫接受“反共”宣传与教育的台湾民众进行正确的历史教育宣传。关键是要突破台湾社会“反共”的共犯结构,颠覆一些台湾民众被台当局长期塑造的“反共”意识。这才是关键。台湾问题是历史遗留的问题,从历史的角度去理解,很多问题就能迎刃而解。

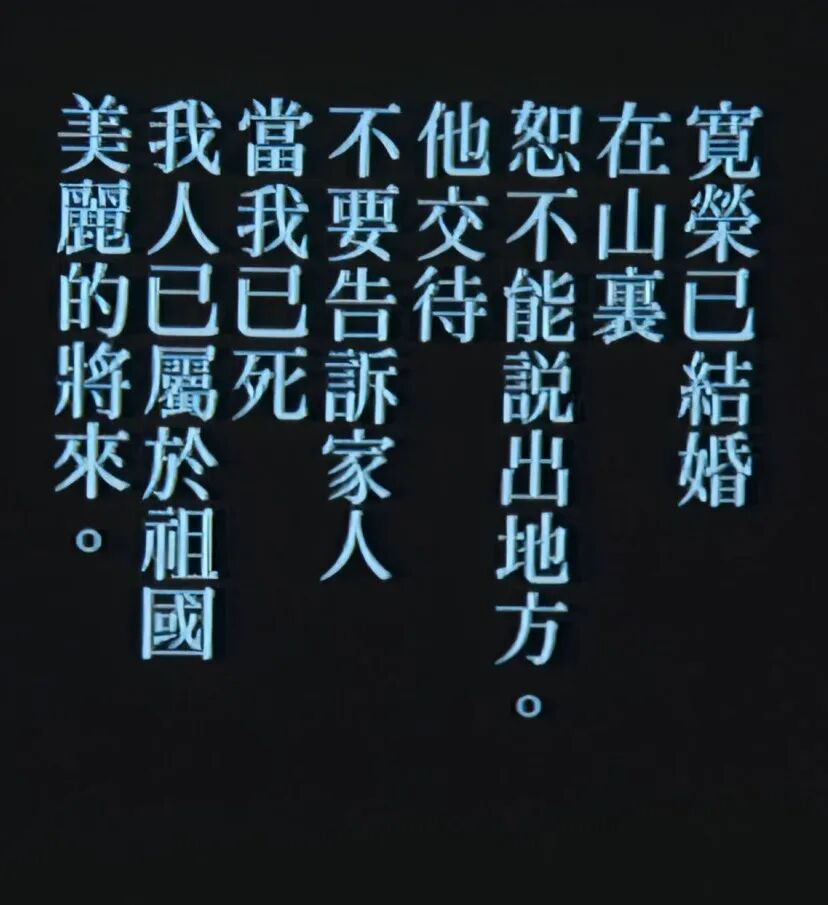

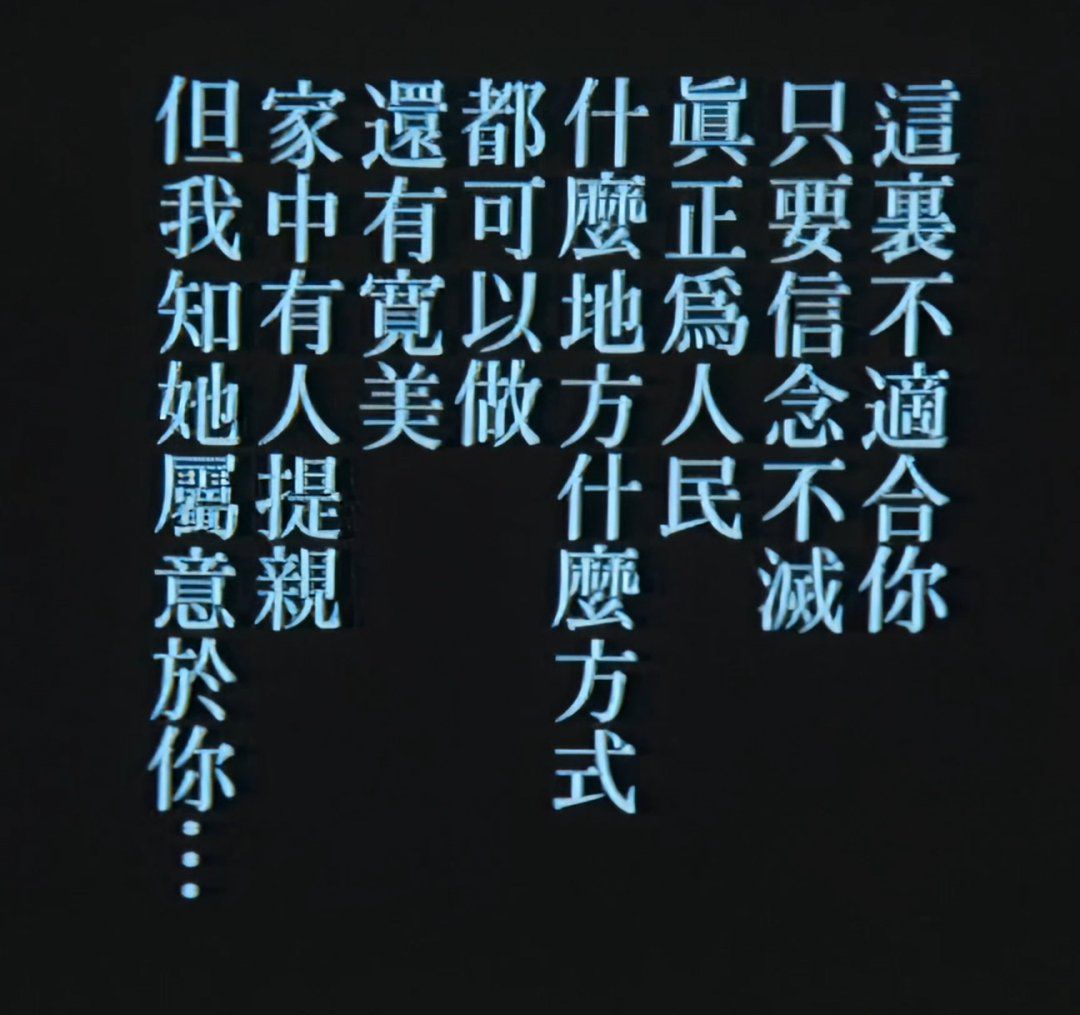

◎很多上世纪50年代白色恐怖牺牲者的家属本身对历史不了解,也不清楚他们父兄的生平经历,问题恰恰出在这里。就像电影《悲情城市》的广告词所说,在台湾社会,这段历史一直是不能谈、不敢谈的禁区。他们不了解历史,又怎么可能具备更高的认知?正是由于不清楚,在反国民党的情感支配下才会走到自己父兄的对立面,实际上是被操弄“省籍矛盾”的民进党利用了。

1987年我写第一篇有关这段历史的报道时才27岁,就已经看透了“台独”的虚伪,这也是我跟“台独”对着干的最大因素——这些人坏透了,扭曲历史,用欺骗性的手段搞“台独”,消费台湾人的悲情。

因为一般台湾民众根本不理解白色恐怖到底是什么,只知道被扭曲为虚假符号的“二二八”。其实,白色恐怖是反动的资产阶级,对有社会主义倾向甚至参加共产党的左翼政治异见人士的肃清行动,带有阶级性,是白色对红色的肃清,所以叫白色恐怖。1947年的“二二八”跟上世纪50年代白色恐怖有时间的关联性,但不能把二者混为一谈。

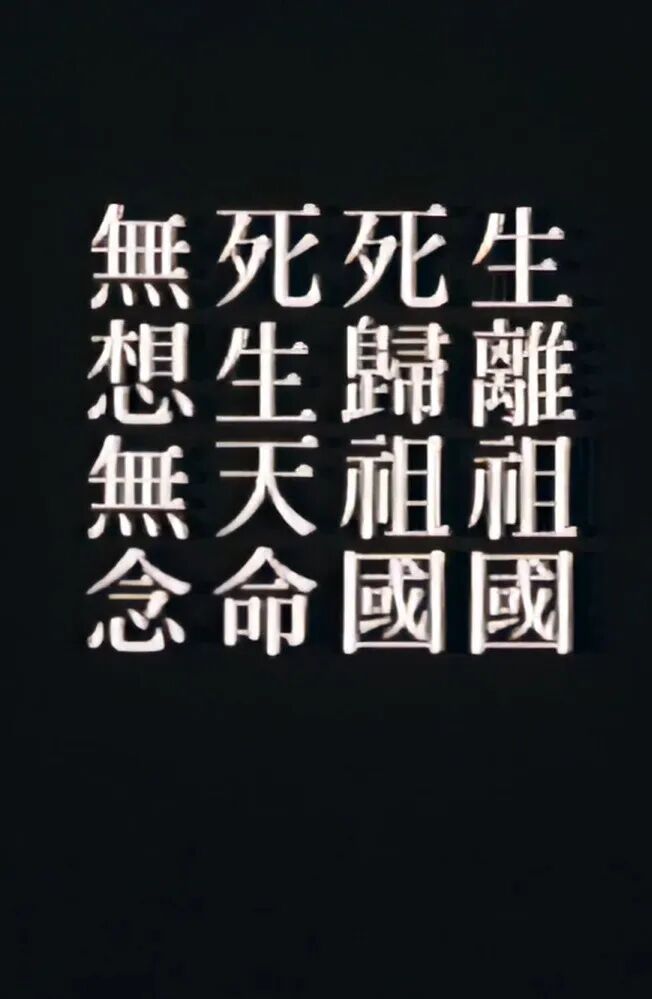

◎1895-1945年,被日本殖民的台湾民众天天盼望回归祖国,他们经历了50年的武装、文化等抗日斗争,都没办法把日本殖民者赶出台湾,直到加入祖国的抗日民族统一战线,随着抗战取得决定性胜利才相继有《开罗宣言》和《波茨坦公告》,然后日本投降。

台湾民众终于盼到回归祖国而“箪食壶浆迎王师”。但他们等来的却是国民党那些不肖的接收官员,贪污腐败,产生了很多冲突。加上战后复原困难,经济不振,群众失业,学生吃不饱饭,老师领不到薪水,所以1947年2月27日的缉烟事件就引爆了反抗接收当局、要求民主自治的全省性暴动。

那时,台湾人在祖国认同上遇到了挫折,就像臧克家1947年3月在《文汇报》上声援“二二八”的那首诗所写——“五百天的日子/还没有过完/祖国,祖国啊!/你强迫我们把对你的爱/换上武器和红血/来表现!”

从逻辑上说,如果当时台湾民众萌生出“我不是中国人,我要台独”的想法,或许尚可理解,但回到历史现实,当时的台湾人——尤其是台湾青年——并未朝这个方向思考。“二二八”事件之后,他们先是陷入一种思想上的苦闷,反复追问“台湾该往何处去?我们该怎么办?”其间少数一些人虽曾出现“国际托管”之类的设想,但也很快被扬弃。

绝大多数的台湾青年则受到那些领导抗争的抗日先辈——特别是台湾共产党前辈——所展现的精神风范启发。再加上后来通过各种渠道的学习与交流——例如,有一批赴大陆求学的台湾公费留学生,他们利用暑假返台举办学习说明会,向台湾青年学子介绍在大陆看到的学生运动的情况,甚至传唱当时大陆学生运动中的歌曲。此外,一些从江浙、福建等地来台读大学的学生,也把大陆的情况带进了台湾校园。

绝大多数台湾学生通过这种社会文化氛围以及主动学习,了解到祖国大陆的真实情况。他们认识到,原来祖国大陆不仅有国民党,还有共产党,而共产党正领导全国人民反对腐败的国民党。由此他们明白了,要推翻国民党腐败政权,不能仅靠台湾自身的力量——“二二八”事件已表明,仅靠台湾民众是无法成功的——必须像抗战时期那样,投身于共产党在全中国领导的新民主主义革命。

通过这样的认知转变,台湾青年解决了身份认同的困惑,不再纠结“我是不是中国人”,而是通过辩证的思维——从否定走向否定之否定——从对“白色祖国”的认同,转向对共产党所代表的“红色祖国”的认同,从泛泛的对中华民族的认同,到带有阶级性的中华民族认同。这种更强烈的祖国认同,让他们义无反顾地投身中共领导的革命。所以,到了1947年秋天,整个台湾校园就恢复了活泼与生气。到了1949年,甚至就仿如解放区的天空一般了。

1950年,台湾社会的氛围已经发展到不久以后就要解放了。但就在这时,出现了变局,朝鲜战争爆发,美国第七舰队进入台湾海峡,美国为了其东亚“反共”战略需要,放弃原来扶持的孙立人和吴国桢,重新支持蒋介石,但不让老蒋反攻大陆,想用台湾来牵制中国大陆,维持这种“不统不独”的状态。此后就是海峡两岸长期的分隔对立,台湾进入蒋介石长期“反共”高压统治的戒严状态。

◎台湾是孤立的海岛,不像大陆有宽广的地理纵深,大陆走二万五千里、三万六千里都行,台湾没办法。所以1952年以后,中共地下党的活动在台湾没办法延续下去。

另一方面,在土改中被剥夺了利益的台湾地主阶级,不仅存在“反蒋”“反国民党”的情结,他们的阶级本能还“反共”,所以就产生了“台独”意识。可以说,“去中国化”的“台独”意识是1949年土改以后产生的,不是“二二八”发生的1947年。

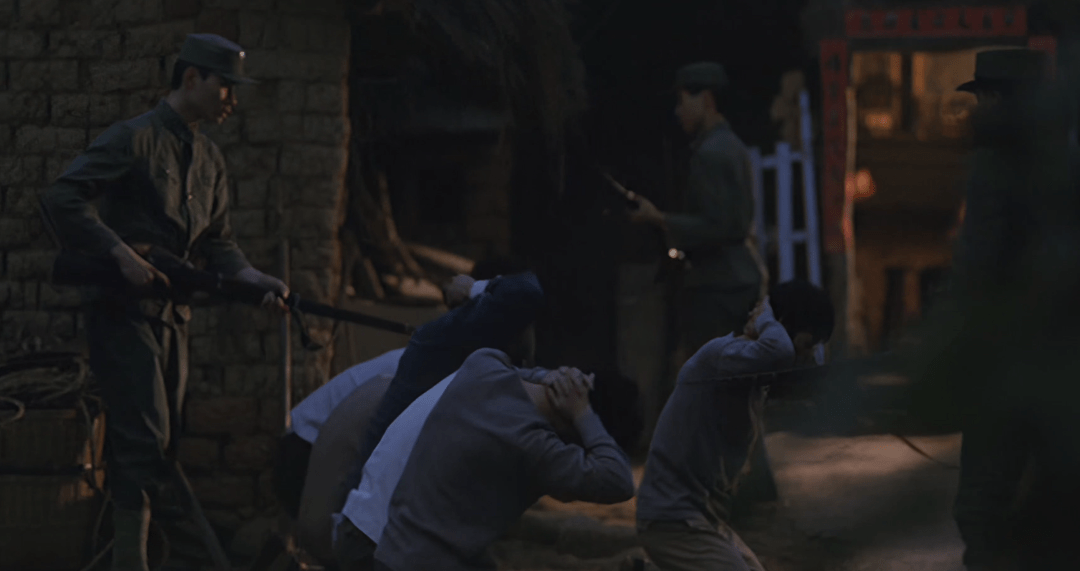

1950年起,蒋介石开始以“匪谍”之名肃清政治犯,包括本省籍“匪谍”,初步预估枪毙了吴石在内至少3000人,还关押了1万多人。这也能看出他当时的个人情绪和政治威慑意图。例如,同年10月14日,曾赴广东参加抗战的钟浩东遭到枪决,当天是广州解放纪念日,老蒋心情肯定不好,他要杀人解闷。据一些档案记载,本来送呈蒋介石审批的枪决名单没几个人,但他往往因为心情低落而像改文章一样,随意圈画添名,就多了十几个人的人头落地。这就是白色恐怖。

所以说白色恐怖不仅是屠杀了多少志士,蒋介石在把这些爱国者的肉体消灭的同时,也系统性铲除了台湾自日据时期,特别是1920年代以来在文化抗日与进步思潮中形成的台湾爱国主义的光荣传统。

我们1950年以后出生的台湾人从小就被国民党当局灌输,说蒋介石对日本采取“无条件”的所谓“以德报怨”政策。瞎扯!实际上他是被当作美帝国主义的一枚“反共”棋子,他根本没有发言权。为了“反攻大陆”,他甚至还聘用日本军人组建“白团”,训练国民党军队。

蒋介石还认为所有抗日的台湾省籍志士都会“反蒋”,给人家扣“匪谍”帽子,抓去枪毙或监禁。连日据时期的文学作品也是禁书。相反地,对于一些曾在日据时期依附殖民权力的汉奸,包括1945年8月15日搞“台独”的辜振甫,国民党当局把这些“皇民资产阶级”短暂监禁了一阵后就给予宽待。至此,台湾社会逐渐变得没有是非了,大量好人被消灭,剩下很多的都不能算是“正派”的人了。

1950年以后,国民党当局又禁止我们长期受“反共”教育的人接触大陆文学,连沈从文的书都是禁书,因为他没有追随蒋介石到台湾,更不用谈鲁迅等人的左翼文学作品。学者著作也一样,只要人留在大陆,不管是否“亲共”,属于什么派别,自由派也不例外,其作品在台湾都是禁书。

也就是说,从50年代到60年代,台湾社会除了“反共文艺”没有其他东西可看,整个社会被白色恐怖笼罩,那十年的社会思潮是空白一片。

◎要争取台湾民众认同共产党领导的统一事业,关键在于帮助他们正确认识历史,要引导他们通过了解台湾共产党人所走的道路,来认识台湾历史与整个中国历史的关系,理解当年那些志士仁人为何选择这条道路。

否则,两岸交流再密切,惠台政策再丰富,如果没能消泯两岸融合最根本的障碍,效果终究有限。两岸交流在一定的物质基础下,不能再回避意识形态的问题,这是最根本的课题。

◎在那个年代,穷人家根本无力供子女读书。所以那些知识分子多来自有钱的家庭,郭琇琮、钟浩东,都是接受过最好的教育的地主士绅家庭子弟,是台湾社会精英中的精英。

为什么偏偏是这些富家子弟走上革命道路?因为他们心怀理想,拥有开阔的世界观。他们自身遭受日本殖民者的歧视迫害,也目睹了社会底层被压迫、被剥削的苦难,让他们对民族苦难和阶级压迫感同身受,希望追求一个更公平的社会。这些人不是空谈理论,而是亲身投入革命,为解放台湾而努力。

◎我们要拨乱反正,让更多人了解历史真相,这些台籍共产党人的精神遗产才能留存下去。

◎1994年,李登辉向日本作家司马辽太郎提到“台湾人的悲哀”,后来“悲情”在台湾社会就被政治操弄成一个符号。台湾人当然有悲情,从1895年被日本殖民,到光复以后的两岸长期分隔。但据我所知,当年投身抗日运动的台湾本省籍前辈们,对台湾社会弥漫的悲情意识颇为反感,认为那是“没志气”的表现。他们也不喜欢听那些哀怨的台湾民谣,认为那是“哭调子”,更向往《义勇军进行曲》那样充满抗争精神的、雄壮的、有力量的歌曲。

沉溺于悲情,群众会有力量吗?会崛起吗?会振兴吗?不会。

◎《悲情城市》的原始构想,是以基隆走私家族为背景,通过“外省挂”与“本省挂”的黑社会在台湾光复以后火拼的情节,来暗喻大陆与台湾的政治及种种问题。后来他在电影中加上进步人士这条线后,就有林文清(梁朝伟饰)与革命志士这些配角们的关联,也由此衍生出进步人士上山成立革命根据地的剧情。因为这一元素的加入,影片内容更加丰富了。

后来侯导的《悲情城市》和《戏梦人生》都得了大奖。1993年,侯导准备拍他的“台湾三部曲”第三部,原本计划改编朱天心的小说《从前从前有个浦岛太郎》,那也是白色恐怖题材的作品。但就在这时,台北六张犁事件引起了社会关注。

六张犁事件要从白色恐怖受难人曾梅兰说起。他是位不识字的农民,因帮人送信受到牵连。1952年,他与参加地下党的二哥徐庆兰(一个随母姓,一个随父姓)先后被捕,曾梅兰被判十年徒刑,但他哥哥被枪毙。

曾梅兰出狱后,父母告诉他,当时家里穷,没钱去台北帮哥哥收尸。他哥哥就义时,警察来通知,要家属到台北领尸。曾梅兰的父母既没去过台北,经济上也实在无力承担所需费用,最终没能去领回尸首。二老嘱咐曾梅兰,哥哥的魂魄还在外面游荡,一定要想办法把他的尸骨捡回来,在家乡安葬。

曾梅兰后来去台北打工,辗转寻找数十年,甚至前往台当局防务部门医学院,询问哥哥是否被送去解剖,始终没有结果。他只能将此事搁置。然而有段时间,住在六张犁坟地山下的他反复梦见哥哥,梦中哥哥托梦告诉他,自己被埋在人家墙头脚的竹头下。曾梅兰觉得很奇怪,怎么哥哥频频托梦。他就与一位同是客家人的邻居喝酒聊天,提到了这件心事,拜托当捡骨师的邻居,帮他留意坟地里是否看到徐庆兰的墓碑。

1993年的一天 ,这位捡骨师邻居为了炒田螺,上山采摘野生紫苏。在六张犁坟地的一角、一片竹林下方,他找到了几棵紫苏,意外发现地上有些石头,凭借经验,他判断这不是普通石头,更像墓碑,但大部分还埋在土里。他拨一拨,果然看见一块石碑,第一个字是“徐”。可是天黑了,他就先下山了,下山后赶紧告诉曾梅兰在山上发现徐姓墓碑的事,并约好第二天一同去查看。

第二天,曾梅兰与邻居带着镰刀回到现场,割除墓冢周围的野草后,墓碑清晰显露出来——正是“徐庆兰”三字。曾梅兰当场嚎啕大哭。他买来香和纸钱准备祭拜。因为怕火烧山,他又更大范围清理周边野草。这时,他又发现了刻有“黄逢开”名字的墓碑。曾梅兰记得,黄逢开正是与他哥哥同一天被带走枪决的同志。

他随即下山打电话给台湾地区政治受难人互助会台北分会会长,后者立即动员台北会员携带工具上山,前前后后一共清出201座墓葬,并依据多方资料确认,这201人正是上世纪50年代白色恐怖时期牺牲的烈士。

六张犁事件当时在台湾引起轰动。台湾地区政治受难人互助会由此推动了一场白色恐怖平反运动。侯孝贤和我作为文化界代表,受邀参与其中。加入平反运动后,侯导接触到了林书扬、陈明忠这些政治犯。我想他大概发现,这些被称为“老红帽”的政治犯,和朱天心笔下的人物不太一样。他们理念坚定,思路清晰,人格上也更为完整。而朱天心笔下的主人公出狱后虽用唯物史观批判小资产阶级的叙事者,却有被迫害妄想症。

◎以侯孝贤、陈映真为代表的台湾进步文艺工作者,他们的作品并非简单的影像美学或文学,实质上是对台湾文化与历史的一种综合表现。

◎今天我们谈起这些,都不是要清算国民党的历史旧账,而是希望超越内战的悲剧,尽快终结这种内战遗留的悲剧,让国家实现统一,让两岸中国人真正像童话结局那样,从此过上幸福美满、民族振兴的生活。

我们要让更多人认清台湾真正的历史,认识台湾真正值得敬佩的先烈。我一直强调,台湾人的中国心与民族情始终都在。关键在于,要弄懂这份情怀因何失落,再把它找回来。

由于从事出版工作的缘故,我曾前后去过台湾出差不下二十次,算是比较熟悉台湾的情况了。但蓝博洲先生和侯孝贤导演所做的努力,让我对台湾的苦难有了更深的认识,同时也对中国的“新文艺”(包括台湾)的未来充满信心。

【四、具体行动】

“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。”让我们从最简单的《草原文集》的征稿、编辑、出版工作开始,真正相信草根的力量,不依赖资本和强权,回归自己的主体。

就如镇华老师所说:“主,即自己用心;体,即自己生活的真况——这才是根本。”

再重复一遍征稿信息:

“性命交关”的诗歌、散文、随笔、小说、剧本、影评,不论雅俗长短,具真实姓名和联络方式。免费以《草原文集》的面貌结集出版,或出版单行本。不给稿费。

“草原文艺社”联络人:慧安老师(微信同号137-9443-2945)

投稿邮箱:hmy918@vip.sina.com

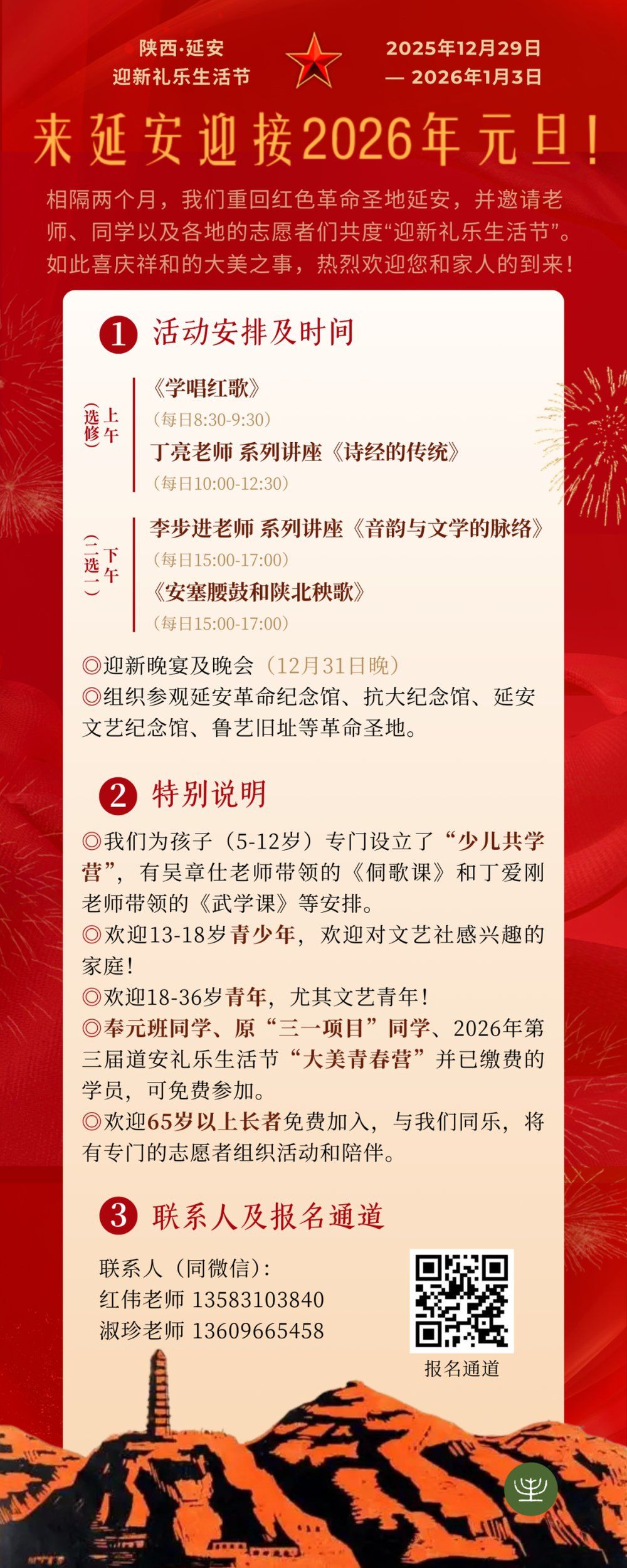

活动推荐:一起来延安迎新年!

重回革命圣地,接续革命精神!

(欢迎三代同行,共育”文化土壤“)

▼

本文图片来自

中霖、《惪简文集》及《悲情城市》剧照。

– end –