道安随笔 2025年9月15日 星期一

文字及整理 | 中霖

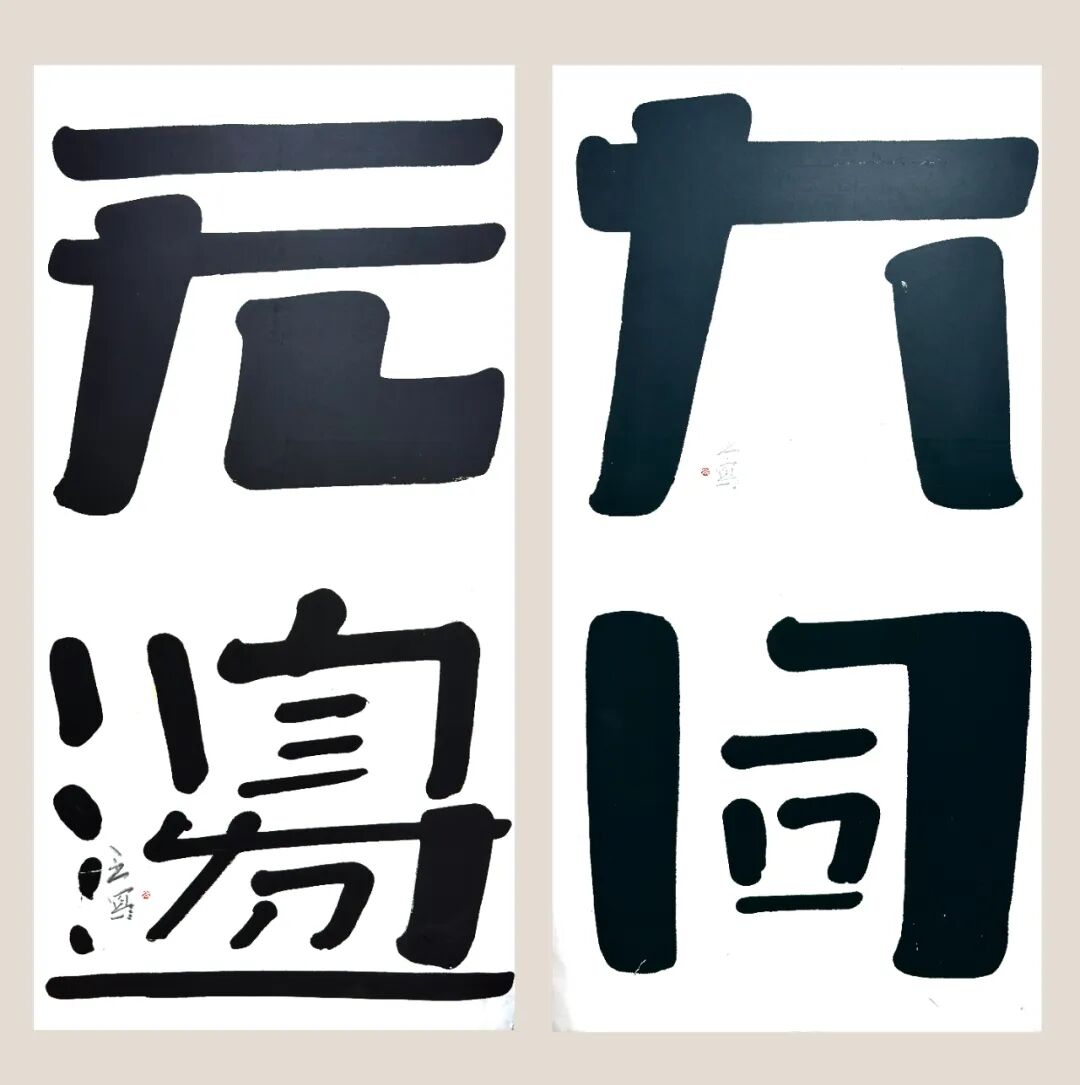

上午主课,讲到“乐”五行属火,光明之象。于是想到《易经》里的几个与火有关的卦:

《贲卦》:文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

《大有卦》:其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨。

《明夷卦》:内文明而外柔顺,以蒙大难,文王以之。

《同人卦》:乾行也。文明以健,中正而应,君子正也。唯君子为能通天下之志。

这几个卦的彖辞中,都有“文明”二字。同样的还有《革卦》,“文明以说(悦)”,汤武革命不是造反,而是顺乎天而应乎人,文明的承续。革故,才能鼎新,才有圣贤道统的新开展。

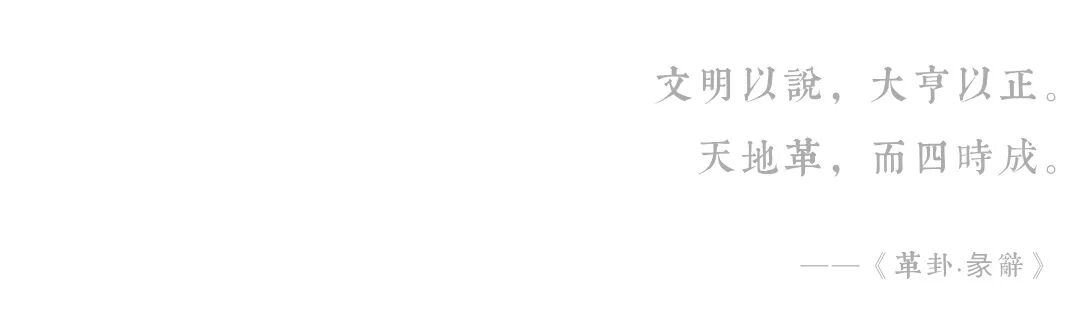

甘阳教授在《文明·国家·大学》(增订本)一书中写道:

……诚然,在许多人看来,中国的巨大“文明”是中国建立现代“国家”的巨大包袱,这基本也是20世纪中国人的主流看法;但我们今天要强调的恰恰是,21世纪的中国人必须彻底破除20世纪形成的种种偏见,而不是要把20世纪的偏见继续带进21世纪。

21世纪的中国人必须树立的一个新观念便是:中国的“历史文明”是中国“现代国家”的最大资源。21世纪的中国能开创多大的格局,很大程度上将取决于中国人是否自觉地把“现代国家”置于中国源远流长的“历史文明”之源头活水中。做中国人意味着属于当今世界唯一有可能在西方主导下争取文化独立的文化民族,唯一有可能充分获得自我尊严的民族。一个完全被西方所笼罩的非西方民族是没有尊严的,因此,做中国人是非常值得骄傲的事情,因为你有历史的可能性。

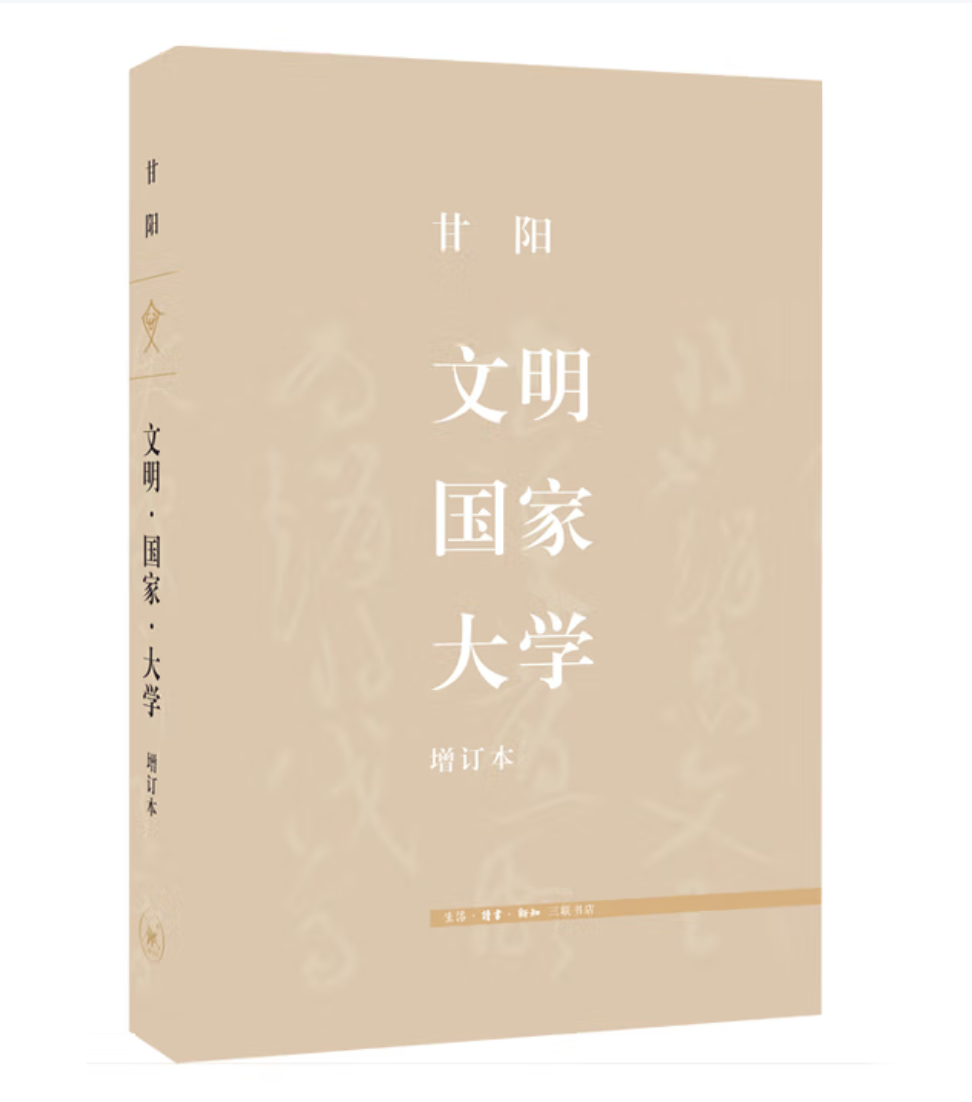

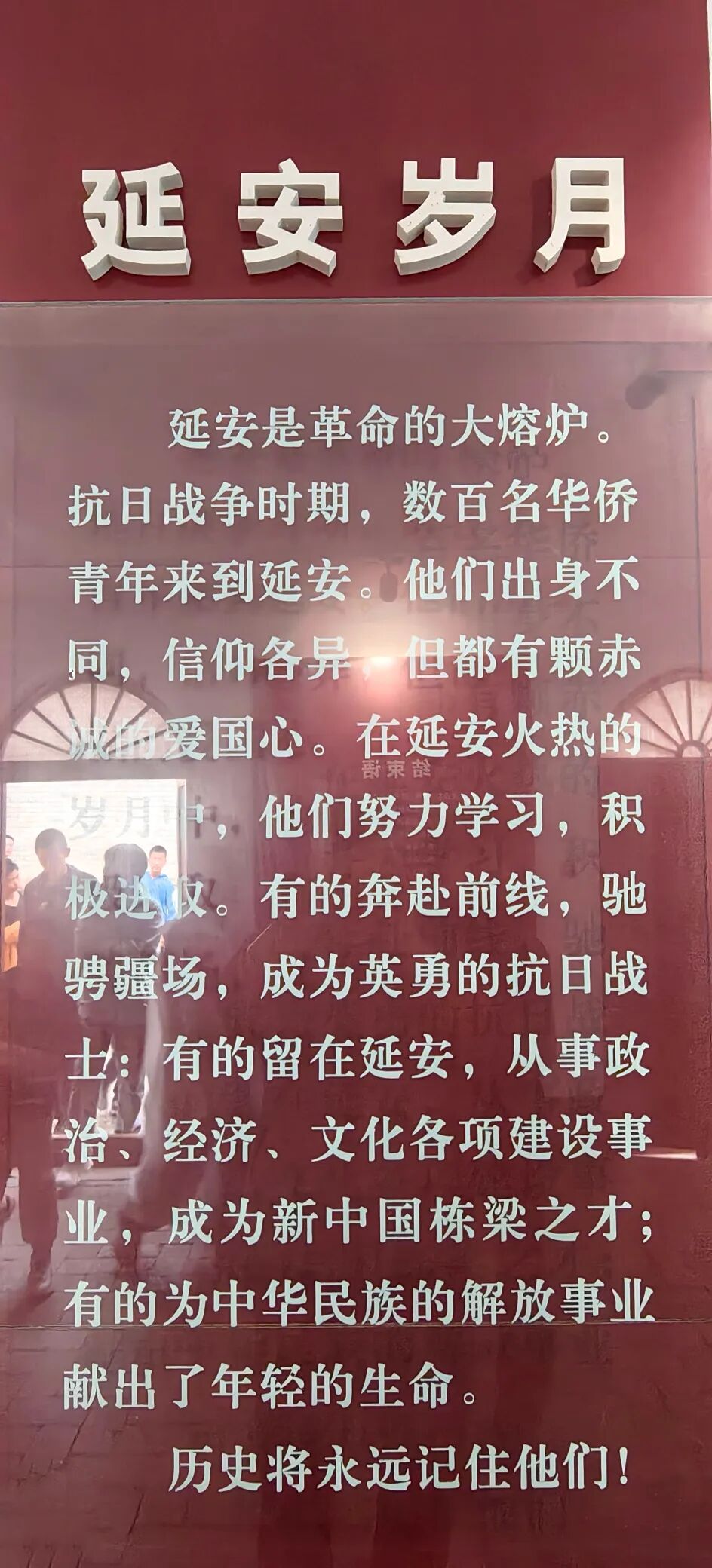

甘阳教授在《新时代的“通三统”——三种传统的融会与中华文明的复兴》一文【本文作者曾提出当代中国同时包含着三种不同的传统,分别是以儒家为主体的中国古代文化传统(中国传统文化或儒家文化)、新中国的社会主义传统(毛泽东的传统)、改革开放以来形成的市场自由传统(邓小平的传统)。这三种传统在当代中国同时存在、互融互通,是一个中国历史的连续统,因此被作者称为“通三统”。“通三统”并不是要将上述三个传统融合成为一个传统,而是继续相互协作、形成张力,构成中国特色的发展模式,使中国社会的发展继续保持特殊的活力,使中华文明的复兴充满前进的动力。本文根据作者在2005年5月12日于清华大学公共管理学院“明德论坛—北京共识”的同题讲演整理而成。2023年9月9日于观察者网重新刊发】中,写到关于“延安道路”:

1949年中国共产党占领全中国要开始现代化建设的任务后,实际面临一个基本选择,就是中国的工业化道路和现代化道路,应该学苏联工业化的道路,还是应该继续按中共自己的“延安道路”去发展。苏联道路是高度依赖技术专家来贯彻中央计划经济指令的道路,而“延安道路”则是一切首先发动群众依赖群众的道路。走苏联道路就要强调技术专家,就要强调知识分子政策,而走“延安道路”则要首先强调人民群众,要强调所谓“人民群众的首创精神”。

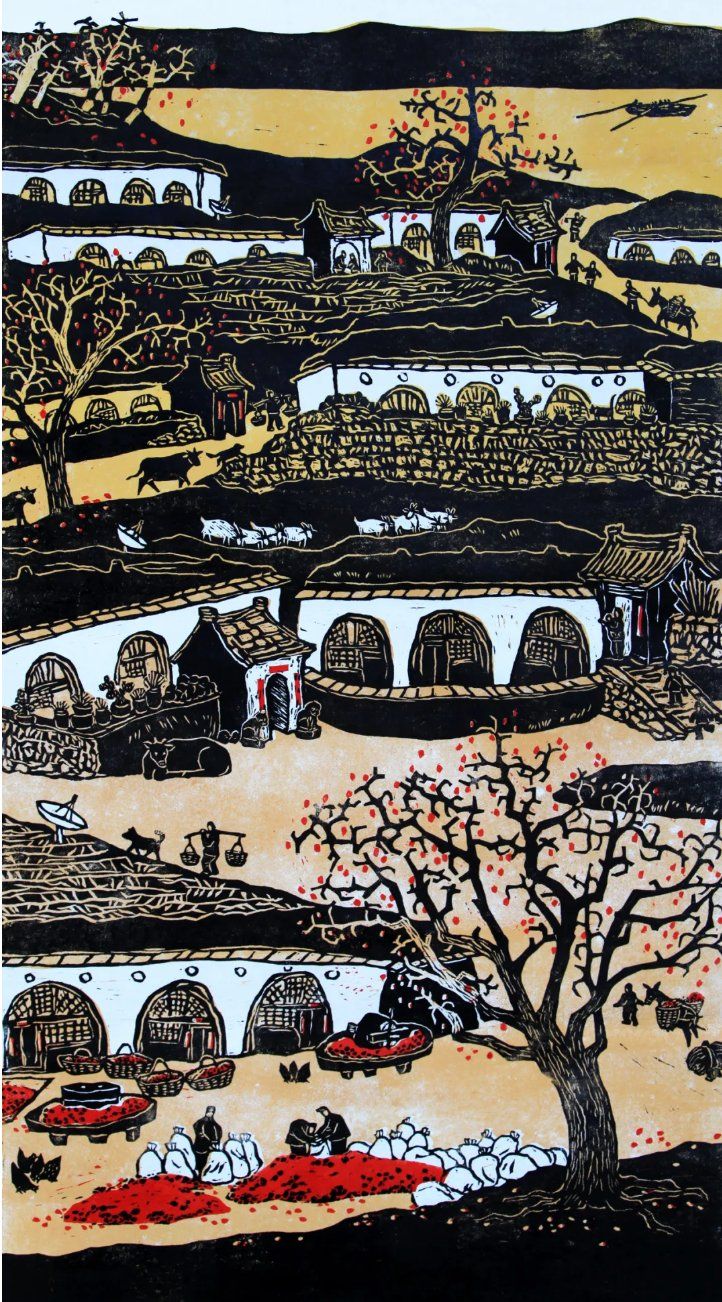

–《崖畔上酸枣崖畔上红 ,受苦人过上了好光景》

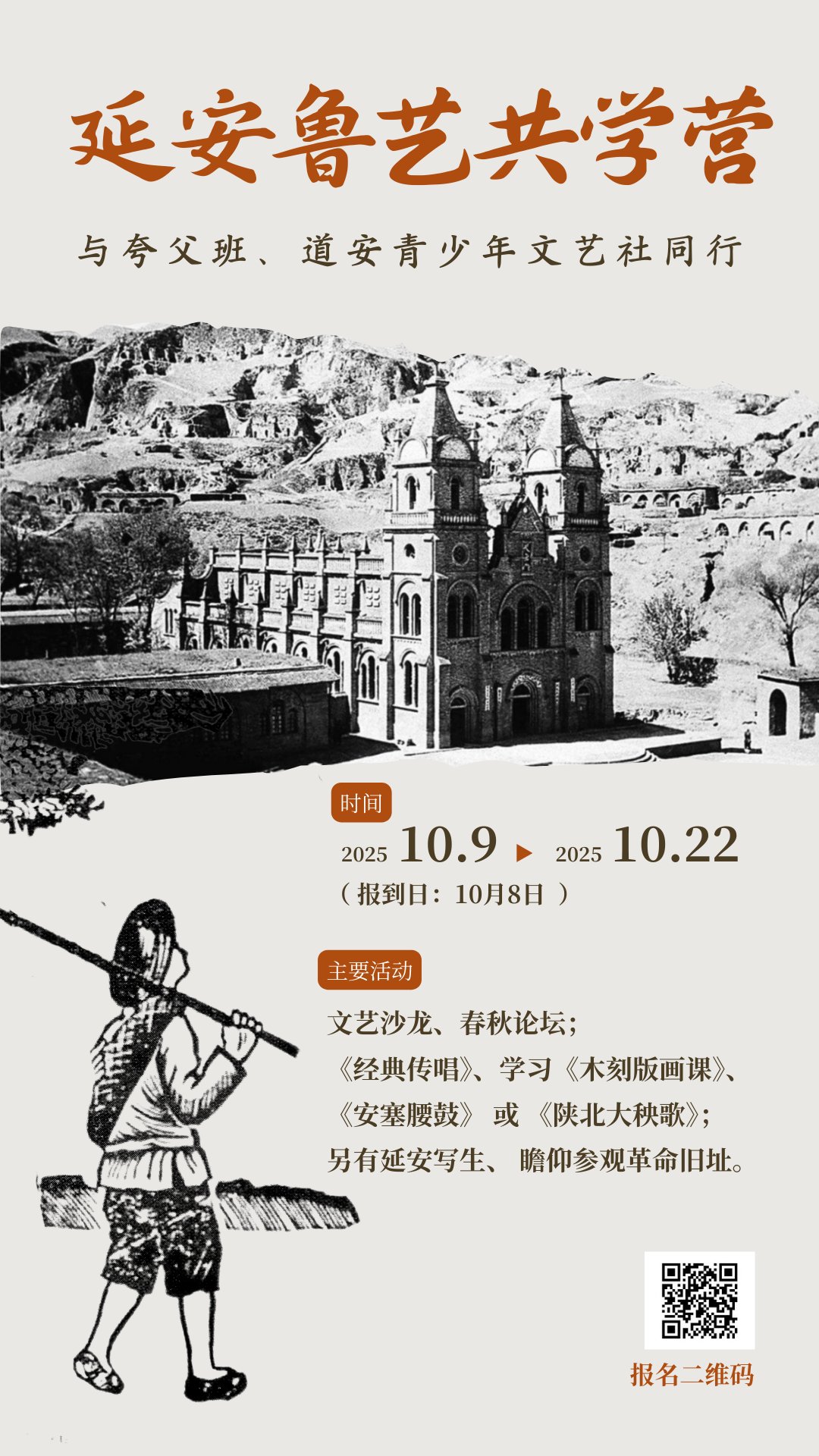

【注明】:木刻作品的作者刘宏祥老师,将在10月延安共学营亲自执教。

由于今年千里徒步,专门绕道延安朝圣,之后一直在体会何谓“延安精神”和“延安道路”。读甘阳教授的文章,结合读谢茂松教授《今天重读<论持久战>,领会“正义必胜、和平必胜、人民必胜”》【2025年9月9日刊于观察者网】一文的体会,很受启发和鼓舞。谢教授写道:

毛泽东在《论持久战》中通过中日比较,全面分析说明了为什么是持久战和为什么最后胜利是中国的,这大体上都是说的“是什么”和“不是什么”。接下来,毛泽东的分析则转到研究“怎样做”和“不怎样做”的问题上,即怎样进行持久战和怎样争取最后胜利?

……毛泽东批判所谓“唯武器论”,是战争问题中的机械论,是“主观地和片面地看问题的意见”。毛泽东强调“我们不但看到武器,而且看到人力。武器是战争的重要的因素,但不是决定的因素,”决定的因素是人不是物。力量对比不但是军力和经济力的对比,而且是“人力和人心的对比”,“军力和经济力是要人去掌握的”。

毛泽东强调,抗日战争是要赶走帝国主义,变旧中国为新中国,必须动员全中国人民,统统发扬其抗日的自觉的能动性,才能达到目的。“坐着不动,只有被灭亡,没有持久战,也没有最后胜利”。

那么什么是政治动员呢?首先是把战争的政治目的告诉军队和人民,“必须使每个士兵每个人民都明白为什么要打仗,打仗和他们有什么关系”,抗日战争的政治目的是“驱逐日本帝国主义,建立自由平等的新中国”,必须把这个目的告诉一切军民人等,方能造成抗日的热潮,使几万万人齐心一致,贡献一切给战争。

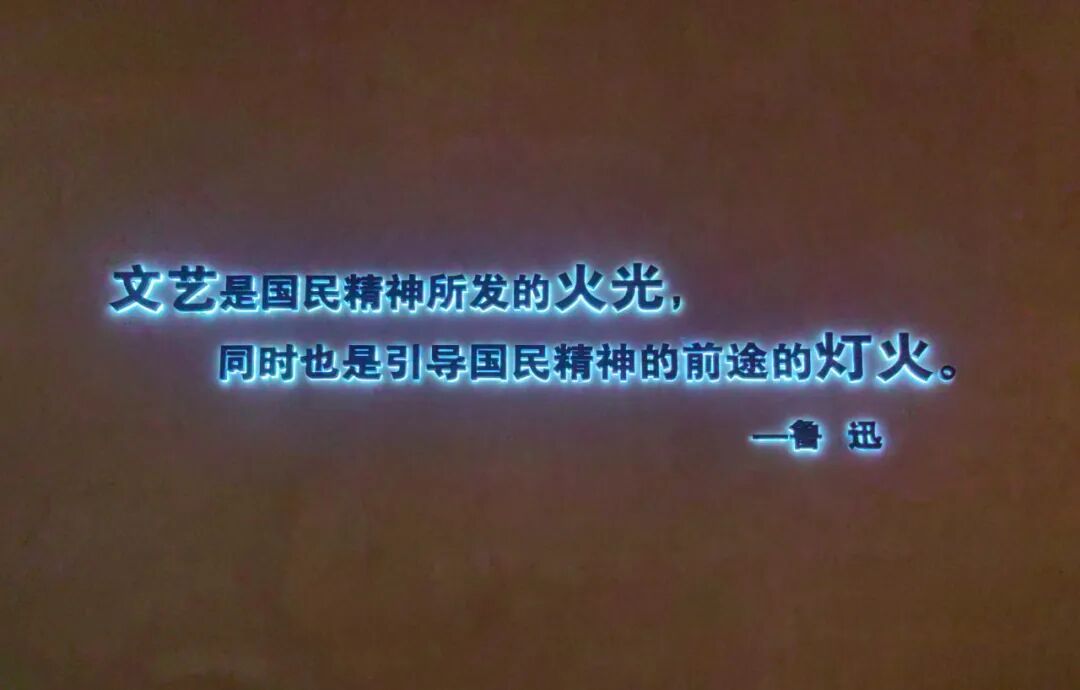

我们今天建设“中华民族现代文明的文化”,同样要广泛地动员群众,让所有人都明白“文化”的巨大作用,正如谢茂松教授所言——文化大国之文化,关乎可大可久之道。文化事业之文化则是文以化之的“大文化”,文化事业之事业是进德修业之“大事业”。【详见谢茂松《如何建设中华民族现代文明的文化?》一文,2024年6月2日发表于中国新闻网】

这个“大文化”,这个“大事业”,不只是政府有关部门的工作职责,也不只是文旅、演艺、影视等专业团体的工作任务,而是所有中国人必须要关心的大事。惟有从民间入手,团结一切可以团结的力量,以文化之,以德润身,以点带面,才能改变社会风气,使得普通人都能过上“天人生活”。

欢迎大家10月中旬一起来延安共学!共同探讨“新文艺与兴礼乐”!

附:【一位家长兼同志的来信——《唤醒生命的热情》】

今天,细细品读黄老师关于新时代文化事业的日志,其中“文化是润物细无声、潜移默化的润身的工作”之论,读到时心里猛地一动,一股暖流穿越了时光,让我想起一个人,以及一段活力盎然的岁月。

那是我原单位的党总支书记。在一切为生产让道的年代,他却像个“不务正业”的园丁,在我们厂区这片土壤上,执意要种下些不一样的种子。他组织球赛、重启厂史馆、举办文艺演出,让单位里不仅有机器的轰鸣,更有歌声、笑声和读书声。

最让我铭记的,是单位二十周年庆时,他力排众议,发给每个人的那枚纪念章。当时抱怨声四起,纷纷说不如发奖金“实在”。我从中触摸到了一份超越物质的重量——那是一份被珍视的荣誉感、一段被凝固的集体记忆。他所做的一切,看似“虚功”,却实实在在地为我们注入了活力,让我们感到工作不仅为了谋生,更为了一份共同的归属感和尊严。后来我才明白,他是在我们那里,进行着一场“文化重建”的实践。他摒弃了“文化搭台,经济唱戏”的旧思维,而是让文化本身成为目的,去润泽人心、唤醒热情。

然而,随着他的调离,那股活力渐渐消散,单位复归于一台高效却冰冷的机器。我和同事们也置身于一种莫名的失落中。我曾以为,那段岁月只是一曲遥远的绝响。

直到带女儿来到夸父班。看到孩子们在经典、礼乐与山河游学中被点燃眼眸里的光,我内心深处那根弦被猛地拨动了!黄老师日志中宏阔的理论,与我记忆中老书记的微观实践,精神内核竟如此高度一致:文化的根本在于“化人”,在于为生命提供意义感和精神的出路。

这一刻,我忽然明白了黄老师为何要创办面向青少年的“道安文艺社”,尤其提到要招募“暂时找不到精神出路,失学、迷惘的孩子”。

原来,我们所渴望和追随的,是同一种力量。老书记当年用文艺活动唤醒我们这些成年人对工作和生活的热情;而黄老师,则是以更大的自觉和更系统的规模,去唤醒一代青少年对生命本身的热情!这并非简单的技艺传授,而是一场更为深刻和急迫的“救心”事业——通过文艺与文化,帮助孩子们找到“我是谁”、“我能行”、“生活多美好”的感觉,为他们拨开迷惘,重燃对世界的好奇与热爱。

我从一位老书记那里蒙受启蒙,在黄老师这里听到了时代的回响。我不再只是一个感慨的怀念者,更成为一个坚定的认同者。我所怀念的,我所见证的,以及黄老师正在开创的,是一条连贯的河流:它发源于中华文明“观乎人文,以化成天下”的古老智慧,奔流于一位基层书记的朴素实践,最终汇入今天新时代文化建设的浩瀚大海。

这条路,通向一个更有活力、更有温度、每一个生命都能被点燃、都能安身立命的未来。我愿为之鼓舞,并期待看到更多生命被这样的文化之光所照亮。

接续延安精神,感受文艺的作用

文以导正,以文化之!

(欢迎与我们同行!

欢迎走上文化自觉之路的同路人!

欢迎愿意为文化事业尽己之力的广大朋友们!)

▼

– end –