学习日志2025年8月27日星期三

人人自有定盘针,万化根源总在心。却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。

——【明】王守仁《示诸生》(其三)

昨天一早六点五十的飞机,从贵阳回到北京,然后直接去了刘森老师家,看望刘老。

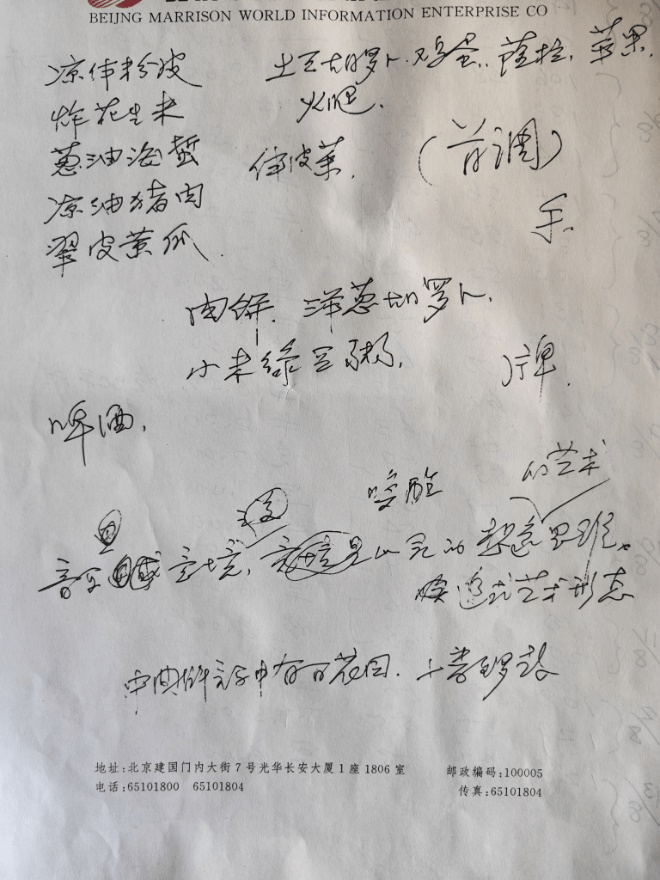

刘老知道我们今天要来,提前很正式地与两个阿姨商量菜谱,所以大家围坐在一起共进午餐,就像过年一样欢喜。由于医生的告诫,原本都为刘老订好了高铁票,但这次天水生活节最终没去成,刘老感觉很遗憾,但每天都在关注活动的进展,也很为我们感到高兴。

“文化不是表演,而是生活;文化不是形式,而是精神的凝聚”——简单几句话,刘老就揭示了“礼乐文明”的实质。有许多问题想向刘老请教,听取刘老的建议,但时间短暂,还是多听刘老讲他的一些回忆和思考。

刘老八十八岁高龄,但神采奕奕,看着眼前的这位长者,一时间画面似乎都有些模糊了,深深地感动——人就应该这样郑重而从容地活着。

在《朝话》一书中,梁漱溟先生谈到三种人生态度,一种是“逐求”,为了人们都在意的名和利,不停地追逐,身不由己;第二种叫做“厌离”,对世间的竞争、对世俗的价值观厌倦了,想要离场;第三种叫做“郑重”,从厌离又回到积极入世,凡事不敷衍,都认真对待,只是不为了个人之私利和虚名。

梁漱溟本人的成长就经历过这三个阶段,他在19岁左右,两度自杀,未果;后学佛,凡事比较抽离;在30岁左右,转身以儒家面貌在世间行走,成为一位著名的社会活动家,被美国学者艾凯称作“最后的儒家”。

从和昕兄那里借了两本书,飞机上翻了翻,作者是同一人,日本社会学学者三浦展,他对“消费”和城市问题的研究颇有影响,其作品《第四消费时代》曾风靡中国【东方出版社2014年版】,而这两本新书是关于“孤独社会”的“第五消费时代”的描述和分析:一是《孤独社会:即将到来的第五消费时代》【人民邮电出版社2023年版】,二是《孤独消费论:极致而精粹的第五消费时代》【人民邮电出版社2025年版】。

社会学是一门年轻的学科,它的任务是面对各种社会现象和问题,进行大众心理学和发展趋势方面的调研、分析,并试图提供某种解决方案。这位日本学者对日本社会的一些观察和描述,与我们今日中国社会呈现的一些现象也很吻合。譬如,他写道:

◎看不见脸的人

过去,人们在各自从属的地区社会中生活,比如“能看见脸”的农民、木匠、渔民等,人们相互熟知。当社会发展成一个体量巨大的大众社会时,人们就成了“看不见脸”的白领或者工人。在工作的场景里,他们可能是某个行业的专家,可能还是“能看见脸”的人。但是一旦作为消费者,人们就变成了会购买同样的香皂、汽车、泡面、衬衫,被平均化了的、“没有脸”的均质大众。而制造出高性能产品卖到全世界的日本人,就被称为“看不见脸的人”。【评:这一点在我的出版工作经验中,也有很深的体会:以前我做畅销书的时候,“读者”就是一堆数据,这本书卖5万册,那本书卖20万册,“读者”就是5万、20万;当我开始牵头带领读书会,那一个一个走到面前的真实的人,就是我们的读者。这种面对面,分享生命经验的感觉更好。】

◎再生活化

以上所述就是第四消费时代的特征,过去20多年间我们切实地感受到了第四消费时代的特征越发普遍地存于社会中。如果再次仔细审视这些现象的特点,我认为它们之中都有“再生活化”这一共同核心。

所谓“再生活化”,是指重新整理、评估经济高速发展前普通日本人的生活方式,然后将其中的一部分融入现代人的生活之中。

具体而言,人们渐渐有了亲自动手制作食物的意愿。从事农业的人逐渐增加,参加味噌制作体验坊的人、自己动手制作梅干或梅子酒的人也多了起来。这些行为,在半数以上国民都从事农业生产的20世纪50年代,其实是人们每天都在做的普通劳动。也许是因为越来越多的人开始思考:远离那个年代的现代生活,尤其是数字化将一个个有血有肉的人变得缺乏“人味儿”的现代生活到底对不对?【评:有了这个疑情,非常好!生活是需要省思的:单调、重复的生活值不值得过?或者,那种为了不断追求业绩、每天要靠打鸡血来保持亢奋状态的工作,值不值继续?】

◎生活的真实感

现在确实是“魔法的时代”,但同时也是一个虚拟的时代。正因如此,现代社会在某一方面其实也是“真实的时代”。在虚拟化的生活中,人们渴望生活的真实感,渴望现实事物带来的刺激。当然不是所有人都在追求真实,但至少有不少的人在寻求真实,并且这些人不只是想单纯地消费真实的东西,他们更想让自己成为真实物品的生产者。本章中的案例都有这方面的倾向。

比起脑力劳动,体力劳动更能让人获得现实生活的真实感。从事体育运动或体力劳动,最好是干农活这种与大自然打交道的体力劳动,更容易让人获得对生活的全面感受。相对而言,我觉得现在脑力劳动的重要性有走下坡路的迹象。【评:“教育”不仅是一个教育问题,“养老”也不仅是一个康养问题,而是一个社会系统的解决方案。回归礼乐生活,重建天人之学,就是走出所谓“孤独社会”的根本解决方案。】

读了以上片段,是否很有道理?社会学研究贴近现实,擅长于用数据和图表分析来说话,但我们读这著作时,要有一种谨慎的态度,不要被他们带跑了。现代学术的特点之一,就是会炮制一些新概念、新理论,凸显其观点的新颖和某种创新性。其实,放在“天人之学”的大背景中,无论时代如何变,人类群体生活中有些东西“总是那样”的【注:林明进老师讲到毓老和他务农的曾祖父的对话,很有趣,因为毓老问的是外行话,所以曾祖父的回答就那几个字。用闽南话发音,就是“总是按呢”】。

日常生活,无非是衣食住行。只要不发生战争,处于和平时期,人们通常都是劳作、养家,扶老爱幼,繁衍生息。随着高科技和资本的联手,现代社会的生活节奏越来越快(因为产品更新换代的脚步停不下来,不断刺激大众消费),人们普遍会产生一种倦怠感。尽管物质生活水平得到了极大的提升,但精神反而有一种被掏空了感觉。于是,商家又针对所谓“细分市场”,提供各种名目的新的消费生活方式,而这背后都有心思极深的算计。

如何走出“孤独社会”?

首先,我们要看看真的有“孤独”这么回事吗?——许多朋友会说,当然有啊!诚然,我年轻时也曾有一段时间,有强烈的孤独感。但是,我要说的是,“孤独”是暂时的一种心理现象。既然是“象”,就不是最真实、最根本的。

“孤独”与“自我意识”有关。是谁在孤独?——是“我”感受到了孤独;如果这个“我”回到那个大生命的一体感,那么“我”就超越了孤独,或曰,走出了孤独。

所以,万相唯识,万法归一,所有社会问题的根本解决之道,还是要回到个体生命的自觉。还是孟子的描述很美,他说生命的自觉,其重点在精神生活的充实——“充实之谓美;充实而有光辉之谓大”。让我们从自身开始改变,做“大美行者”,服务人,成就人,鼓舞人,那么一个家庭,一所学校,一个社区,就随之发生改变。

建设礼乐社区,不难矣!

【夸父班同学日知录选编】

◎今天回了趟姥姥家,再次看到了姥姥家的老房子,一种莫名的幸福感,虽然房中有些湿潮,墙皮也有些脱落,可依旧亲切。想到了小时候,在姥姥家的地里玩耍的场景,感慨!时光飞快,不等人啊。晚上,吃了姥姥做的饸饹面,非常好吃!

回家后,与父母一起共读了今天的学习日志,与《一辈子做学生——“论语接着讲”导读之4》余下的两章。读到“仁者真正的无敌于天下,是不分远近,大小都能心悦诚服,心向往之的”这句话,比较有感触。

就像当今之中国,有多少外国朋友们,想来中国生活,而当今的我们,就生活在这片古老而神圣的土地上,感恩一切因缘际会,才有当今的我们。庆幸!惜缘!

◎今天,又去了一个博物馆,一个离我最近却一次都没去过的博物馆——云南省博物馆。

当踏入展馆的那一刻,一种庄严肃穆的氛围便扑面而来。博物馆,这个承载着历史与文化的地方,每一次参观都会给人带来无尽的震撼与深刻的感受。

在博物馆中,仿佛置身于一个巨大的时间囊中。这次我们看得展题是“从西南夷到益州郡”,每一件文物无不展现着古代工匠们的高超技艺。一件件精美的青铜器,其复杂的纹饰和独特的造型,背后蕴含着古代云南的文明的结晶,是那个时代人们智慧的体现。站在这些青铜器面前,仿佛能看到古代人们的生活场景,和工匠们精心打造它们的场景。

博物馆中的历史文物也让我们深刻地认识到云南政治的变迁,以及其不显眼的璀璨,给我的感觉就是:一鸣则已,不必惊人。

在博物馆中,还能感受到不同文化的交融与碰撞。有和胡人的文化交流,更多的是和汉人文化的交融,今天可以看到来自来于云南各地的文物和艺术品。这些相同文化背景下的产物又重新汇聚在一起,让我们更加直观地了解到云南文化的多样性。它们相互影响、相互借鉴,共同构成了丰富多彩的云南。

(中霖整理)