学习日志 2025年5月18日 星期日

文字及整理 | 中霖

昨日上午九点前,与老家的亲戚上山与父亲告别,原本预告有雨,跪立在坟前,默念往生咒,却阳光普照。中午设宴答谢亲朋,然后就返程回冀州。

在回程的高铁上,继续读镇华老师《跟小元谈中国建筑》一书。这本书是镇华老师,当年给还在读小学五年级的二女儿小元讲课的记录,一天左右的时间,就完成了书的主要内容。这本书的文字很有温度,不同于通常的专业书籍。

镇华老师讲建筑和家居,是从生命开始的。第一章的标题就很“感心”——《每个人都有个开始》。第二章《想法不同,解决问题的方法就不同》,其中写道:

四合院是中外都有的居住经验,但绝少有民族像我们这样一直用了三千年。这就牵涉人的思想方式与解决问题方式的不同。

当人类生活复杂后,四合院里一幢一幢房子就会开始跟着复杂,譬如产生中间走廊或往二楼发展,房子的内部开始变得很复杂,这是很自然的。但是,中国先民解决问题喜欢彻底,也就是喜欢从整体、从长远解决问题,因此他们喜欢从长时间经验的累积中,找到一种格局,能满足各种使用与变化的需要。四合院经过长时间精益求精的改良,就是他们找到的答案。

你看,中国的皇宫、庙宇、书院、商店、住宅,这些不同类型的建筑,都采用四合院的格局。地理上,大江南北,温带、亚热带,西部黄土窑洞或台湾鹿港店铺住都是四合院;时间上,1976年在陕西省岐山县凤雏村发现的商末周初合院遗址,距今已有三千多年了。三千多年前,合院基本的内容都有,甚至目前,还有几亿人在用四合院。

一样东西,风行一时不难,能被人用上百年却不容易。若是没有掌握一些整体的精髓,一定会被现实淘汰。那么为什么合院能“千年一律”呢?

……古人不论贫富贵贱都住四合院,这就是格局的意义,也就是一种文化的思想普遍深入民间,大家都这么想,也这么要求,这么做。想想看,现在谁能住有院子的房子?

第五章《一个村庄的规划》里,举了皖南唐模水街村的例子:

我们赶紧来看安徽省南部,黄山余脉下的水街村——唐模。它除了呼应山水,还让我深深感受到中国文化在它身上流露出来。我们一道来体验一下,那样的空间、那样的村庄组织,跟工商社会的都市环境有什么不同。

……以前的生活,一切以感情为重,整个村子的安排就是要让人们活在一个深厚的感情世界里。

古代交通不便,离别是一件大事,真的是再见之后未必能再见。所谓“离别多,欢会少”,人生相聚,见一次少一次,令人很是珍惜。长亭站在村子口,正说明了这种情绪。

记得梁山伯祝英台的十八相送吗?长亭短亭就从这里开始。

……

有钱、有势在古代未必是荣誉,能带给整个村子生活改善与光荣的,才是真正的荣誉。所以,在村子口的第二站,设立了康熙时代许承宣、许承家两兄弟同时当上翰林的牌坊。我最感动他们对价值的处理:牌坊就安排在大树、溪畔这么自然的环境里,这是一种对生活的尊重,这才是文化。文化不必集中在都市或文化人身上,文化应该是每一个普通人心里都能感觉到的。

……

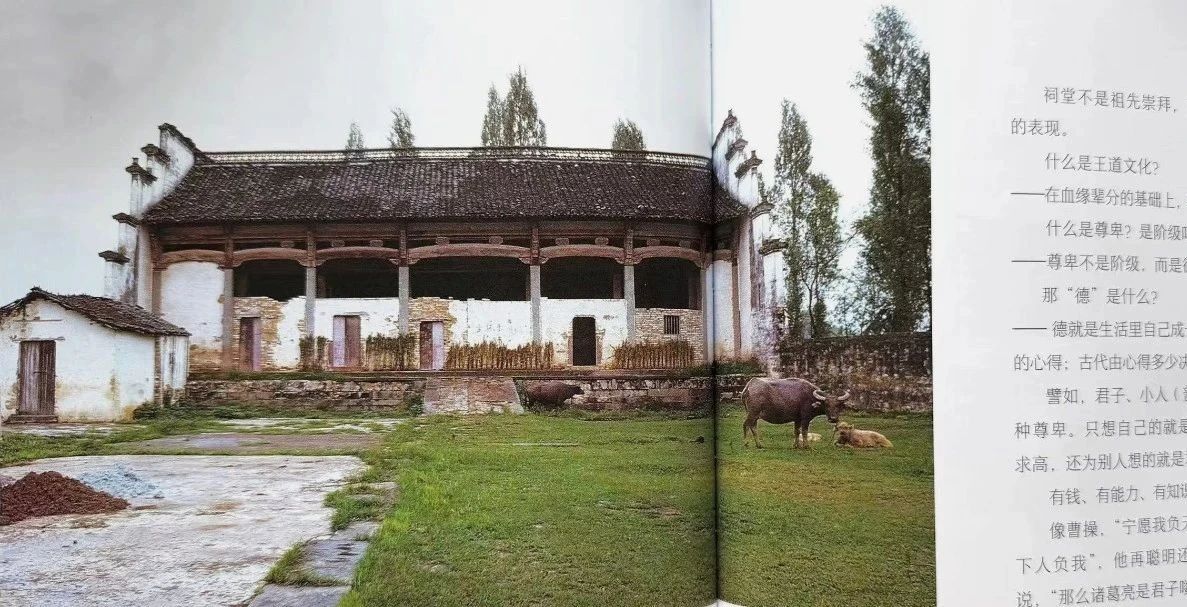

祠堂不是祖先崇拜,而是王道文化的表现。

什么是王道文化?——在血缘辈分的基础上,讲究德的尊卑。

什么是尊卑?是阶级吗?——尊卑不是阶级,而是德的多少。

那“德”是什么?——德就是生活里自己成长的心得、实践的心得;古代由心得多少决定德的尊卑。譬如,君子、小人(普通人)就是一种尊卑。只想自己的就是小人;自我要求高,还为别人想的就是君子。

有钱、有能力、有知识都不一定是尊。像曹操,“宁愿我负天下人,不愿天下人负我”,他再聪明还是小人。小元说,“那么诸葛亮是君子喽?”是的。

对了,祠堂就是价值的安排,定人与人的秩序。一般情况,人死后,牌位按辈分年龄排,德位崇高的,就按尊卑排。祖先崇拜是对血缘的神秘信仰;德(成长心得)的尊卑却全靠自己,是明朗的,可以自己努力的。

……

村子里也在拆旧建新。你觉得盖新的,一定要拆旧的吗?传统与现代一定不能和谐并存吗?小元说,“不一定”。

我认为文化就是找到衔接点:有现在,也有过去、未来;有我,也有别人;是旧的,也是新的。

一个有文化的环境,就是“在新旧的交融之中,我们感觉到生命力在延续,感情在积厚,思想在开阔”。好东西应该是用心感人,充满精神,不需要新旧对立。

唐模水街村不是孤立偶发的例子。在它旁边十分钟车程的棠樾村,村子口还有七座牌坊呢!每个村子对水的处理也许不同,但农村对水的重视是一样的。从唐模村的整个安排上,我体会到村与山、水的紧密关系,我体会到建筑的个性、群性与历史感——它已经超越了个人与集体的对立,超越了现在与过去的脱节,超越了人为空间与自然环境的疏离。

建筑,整体的村庄环境,真的使“短暂人生的今生今世”活起来,变成“性情敦厚的悠悠岁月”。这几句话你懂吗?可以去和爸妈或老师讨论。用大气魄的心、长久的心来设计建筑,房子还是会坏,但它给人心头的感觉却可以很温暖、很持久,好像天长地久一样。

读到镇华老师这些温润的文字,不禁想起在地扪“春秋论坛”,贝壳老师讲述他们曾经的遭遇,自己一砖一瓦建设的房屋和自然聚集的一片小社区,却因地方被资本看中,被夷为平地,而地产商在此基础上建成的住宅小区,却无人无津。

人世间就是如此,因人心容易偏差,故走“人道”,需要有“天地之道”卡位,才能不失“中道”,否则很危险,既害人,又害己。

于是想到,寄一本镇华老师的《跟小元谈中国建筑》给贝壳老师以及“寻找中国帆”项目的同学。他们将来不仅要造船,还要盖房子,而且贝壳老师最大的愿望是在一片被遗弃的废墟上重建美丽家园。

祝福已步入晚年的我们的长辈!祝福未成年的孩子!祝福不断成长的我们的同龄人!

人人都能自觉!

如果,你想在慧命上过生活,而不是做生命的旁观者,

欢迎加入道大“奉元班”,用生命来践行!

(年满18岁的青年及成人均可报名,点击海报查看公告)

▼

本文图片来自王镇华老师及千里徒步摄影组。

– end –