草原日志 2025年7月21日 星期一

文字 | 中霖

日知录整理 | 春燕、中霖

昨日天气晴朗,孩子们骑得也轻松。有两个男孩上马前,一个说,明年我还来。另一个说,我也是。前者这次骑行第一天本来还想放弃的呢。

可见,大多数孩子适应能力还是很强的,只要给他们适当的机会,多些肯定,多些鼓励,他们都可以不娇气,过朴素的、自立的生活。

与牟坚老师聊天,她说给朋友推荐《有主有体做大人》一书,但由于语境的关系,朋友很难读得进——这的确是一个问题。我之所以每日朝会和孩子们唠唠叨叨,东拉西扯,也不管他们听不听得懂,很重要的一个目的就是帮助孩子们拓宽思维,提供一种与现代主流意识不同的语境。尽管说的是大白话,但可以与古人的语境接通。

因此,在这里郑重地向大家推荐三位老师。大家若能诚恳地向这三位先生学习,就可以跨越现代语境与传统语境之间的鸿沟,与古圣先贤精神往来。

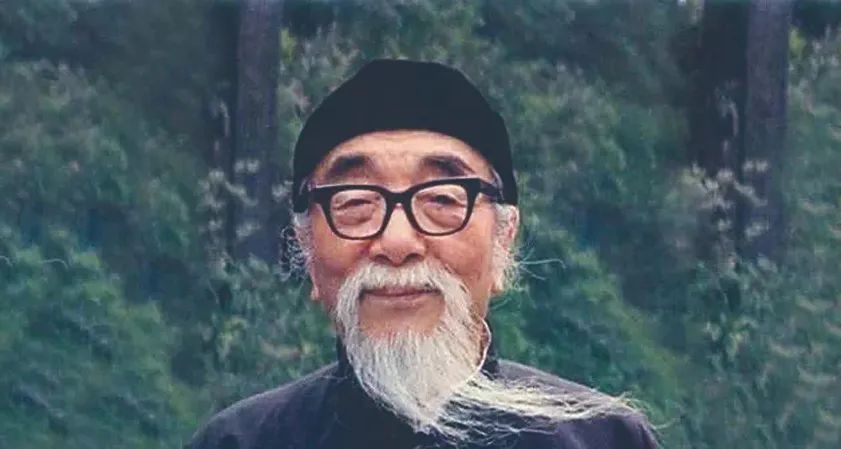

第一位,是创办台湾奉元书院的爱新觉罗·毓鋆老先生(1906-2011),他是读古书长大的。他六岁进宫伴读,只有一位同学名叫溥仪。他的一生很传奇,他是满人,但后半生一直在弘扬“夏学”,就是华夏的学问。

毓老的书大陆已经出版了不少,大家可以找来读。毓老没有受现代学术的染污,他讲解经典,是依经解经,结合自己的生命经验,而不是词章之学。

毓老的气魄大,他说要回到人类文明够大的开始——奉元,才能开千年的新局。孙中山推翻了满清,毓老不仅不恨他,反而称他为圣人,因为有了民国,才有“公天下”的可能。毓老活了106岁,经历的事多,他虽身居台湾,但很看好中国大陆的发展。所以,当年我们敢创办辛庄师范,完全是受“奉元”的启发和鼓舞。

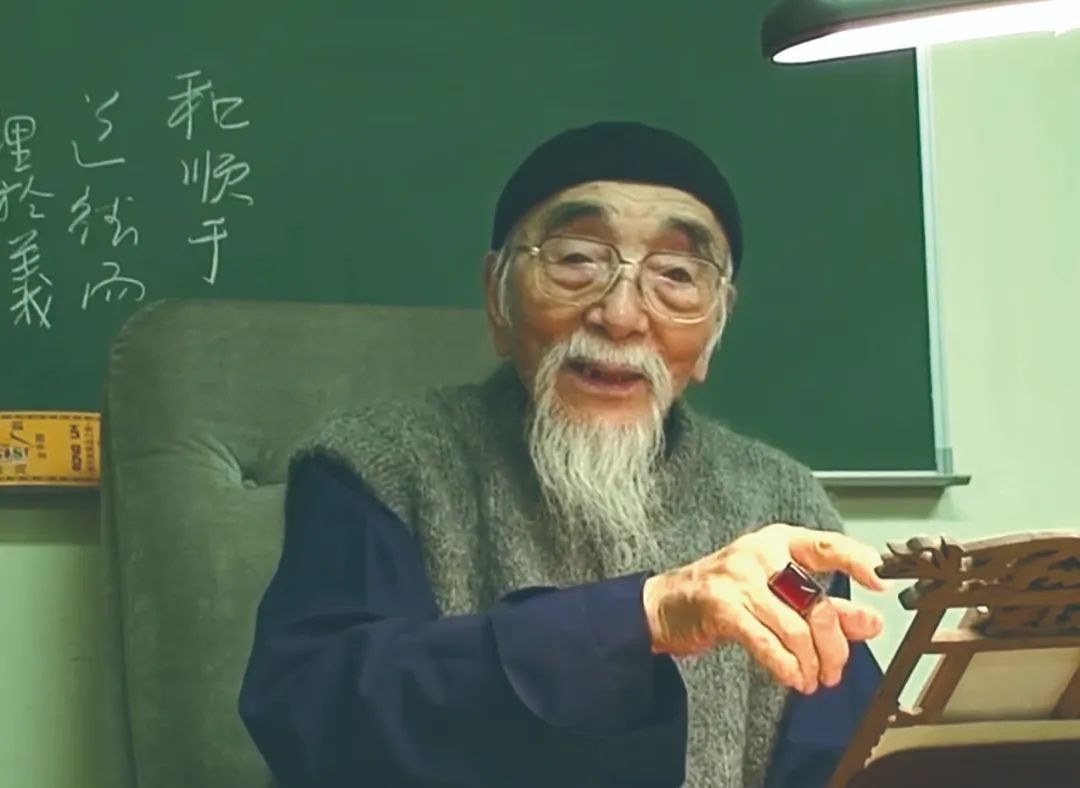

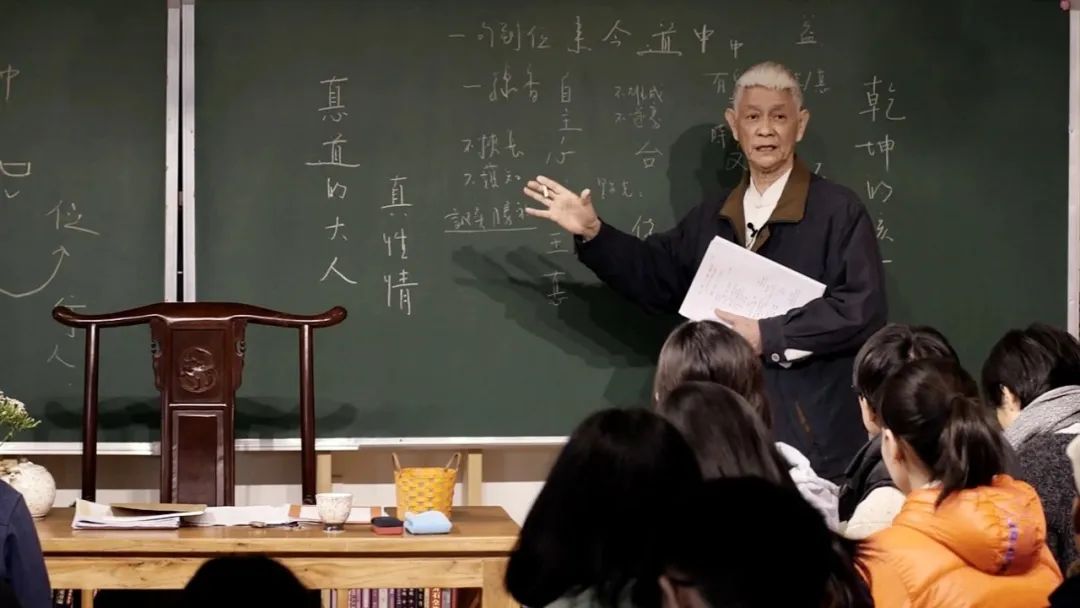

第二位,是创办台湾德简书院的王镇华老师,他是毓老的早期学生,是在辛庄师范开讲的第一位老师。遗憾的是,镇华老师已于五年前离世(2020年)。镇华老师的书在大陆公开出版的不多,目前有《道不远人,德在人心》(九州出版社2016年版)、《蒙特梭利的幼教体系》(华龄出版社2023年版)和《跟小元谈中国建筑》(新世界出版社2020年版)。不过,镇华老师的教学片,在“道安礼乐”官网(www.daoanliyue.com)都可以免费观看。“道大”也一直在组织镇华老师《有主有体做大人》的线上读书会。

与毓老相比,镇华老师的格局有同样大,心怀天下,但他对语言、文字的感受更精微。因为镇华老师是在现代教育体系中长大的,他在台湾中原大学执教十三年,后回到家里创办德简书院。他对如何通古今之变,有强烈的使命感。故他以传统经典为纲要,构建了天道-人道两相映照的“天人之学”的框架——“主-体-位;心-台-文”,从而横跨西方哲学、宗教、心理学以及所有的现代人文学科,学贯中西,汇通古今,是一位被两岸学界严重低估的大学问家。

我因为从事图书编辑工作,所以对文字背后人的意识状态很敏感,特别感恩镇华老师对我的点拨和悉心指导。每次去台北,到镇华老师家,我们谈话时间都不少于六七个小时。而且,有一段时间,镇华老师帮我改文章,我将写好的文章发给他,他在电话里逐字逐句地给我讲,哪些习惯表达背后意识含糊的状态。此刻想起镇华老师,特别感恩!常常想,如果镇华老师现在还活着,看到我们做的这一切,他该多欣慰啊!

镇华老师在台湾是孤独的。“千禧年”【注:指公元2000年】的时候,他在台北诚品书店开新书发布会,《中国时报》等媒体会整版报道;等到我与镇华老师结识时(2014年初),他家已是门可罗雀,这个现象可充分说明台湾“去中国化”有多么严重。

镇华老师关心两岸的文化走向,常常说,“断了线,别再接错线”。镇华老师尤其关心孩子的教育问题,他很赞叹教育家蒙特梭利的贡献,因此他专门编撰了一本书,用中国传统语境的“德”与“道”,去会通蒙特梭利博士的教育理论,非常值得推荐。

第三位特别值得向你推荐的老师,是您自己。古人云:“外师造化,中得心源。”所有外在的良师益友,都不过是你求道过程中的助缘,而最重要的是将心头那位最伟大的老师请出来。祂就是天赋的良知,即明德。镇华老师做过这样一件工作,他从各种古籍文献中,梳理出九十多个词,都是“良知”的不同别名。可见,我们的祖先对“师自性”是多么重视。

就像昨日朝会所言,大学之道的逻辑起点是“明德”,祂是天赋的,圆满的,人人本具。大人之学的终点也是圆满的,“止于至善”,而“我”一次一次投胎做人,最根本的目的是来“学习”。每个人的“我”,有生有灭,是不圆满的,但在深深入世的过程中(在亲民),“我”可以通过修己(修身),不断提升,趋于圆满。

而以马斯洛为代表的心理学家,他们看待生命之学,逻辑起点是自我意识,那么当然总觉得自己是亏欠的,永远无法“自我实现”。所谓的“自我实现”是一个虚妄,就像那些所谓的成功人士和各种明星,在闪光灯下光彩夺目,私下里却有无尽的烦恼和苦楚,需要找心理医生救助,或皈依宗教寻求精神的出口。

相信你自己!《尚书》中说得多明白呀,“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”道的心,就是天的心,就是明德,就是良知。故阳明先生晚年只讲“致良知”三个字,既然良知本有,这是天底下最公平的事,那么你干嘛装可怜虫等着别人的同情呢?你要做的就是“致”,将内在的良知外用到每天的事事物物当中,就这么简单。这就是我们每个人的本分事。

祝福所有的同学!希望我们一起在大学之道上,时时欢喜,日日长进!

附一.【草原勇士营日知录选编6则】

■ 01

今天早上听黄老师讲课大受震撼,父母把我们带到世上十分不容易,无限感恩!

■ 02

进草原后没两天手表就没电了,惊奇地发现看不到具体时间后,时间观念会更强,甚至可以治拖延症。没有客观的概念,全凭着自己的感觉做事情,比如之前起床后也会看一眼表,如果时间没到,即使不困也要躺到点,而现在则可以很好地跟随环境作息。(实在不知道如何表达)刚刚和夸父班的好友们一起唱了侗歌,太快乐了!从日落到星星上升,让歌声四散在天地间,广阔!开朗!

■ 03

开始返程了,骑行时间长了很多,但大家注意的事不再是颠得骂人,也欢乐了很多。到达营地时炉子冒着白烟,草原中的一点烟火气,就是我们舒适的家。

晚上在帐篷里,忽然外面传来一阵侗歌,在广阔的草原上回响,很好听。草原深处的生活,热闹而有光辉,看似光秃秃没有一棵树,实际却有羊有马,小草生长,生机勃勃,又未尝不是一种意义,每天都全力以赴,很充实。

■ 04

日志上讲中国人的苦乐观,“生活就是五味杂陈,苦乐参半,关键看你自己能否接得住,同时能超越它”——对此很有体会,经常做一件事觉得好困难,生好多烦恼,但一点点做后,会从中享受一些乐趣,最后完成时,就觉得“轻舟已过万重山”,会很开心,但这又有点像是带着目的性,为了完成某件事,这时就要去超越,在有烦恼的那一刻就看见,“万事清吉”(在东山岛妈祖庙中抽的一签上写的),没什么可烦恼的,始于圆满就会终于圆满,因为其背景便是朗朗乾坤。

■ 05

黄老师在朝会时讲:现在的人都在向钱看。这让我想到了美国,特朗普为了自身的利益即使是盟友也会背叛,也会下黑手,看两个国家打得火热而渔翁得利。

想请教黄老师一个问题:中东地区的巴基斯坦和以色列因为不同的宗教,为了争夺加沙地区而相互打仗,可是他们的宗教不都劝他们向善吗?这是为什么呢?请黄老师指教。

【中霖回复:我曾经手出版过一本书,名叫《诸神的争吵:国际冲突中的宗教根源》,作者辛旗。这本书一版再版,我有幸在海南出版社时出版过其中的一个版本。这本书是中南海领导案头的必备书,书中将宗教的冲突以及宗教内部的矛盾分析得十分清楚。我们应该充分肯定正派宗教的积极作用,宗教关心的问题与天道有关,但就像王镇华老师说的,“关键在德,考验在道”。宗教里面也讲“天德”,故它超越了世间法,劝人向善,但是所有的宗教都有否定此生的倾向(包括原始佛教),所以它们并不能完全做日常生活的指导。而宗教在千百年传播过程中,由于人的“法执”,造成了解释权的不同立场,各自都有信徒在维护,甚至不惜以生命为代价。譬如以“圣战”的名义发动战争。至于犹太教与基督教,与伊斯兰教之间的冲突,贯穿了西方文明两千年的历史,结怨太深,将来只有中国人可以做调停者。】

■ 06

今天下午小参时组员就日志中提到的“苦乐观”谈自己的看法。听到大家在分享时,往往把当下与历史某个时刻或者自己过往的生活经历对比,作为评判苦与乐的参照,对自己有很大的启发。苦与乐并不是真实存在的,只是在相对的比较中产生的概念,是人的自我意识形成的判断与造作。万法唯识造,都是“我”在分别,甚至产生执着,这是苦的,那是乐的。马虽然也有高兴或生气等情绪,但因为没有自主心,大概也没有苦乐观。各种情绪的产生本来是正常的,它总是自然地升起,又自然地消散,回归生命源头本有的那份澄明朗朗。但人的自主心一旦抓取某一种情绪,把暂时的象太过当真,就会成为自己的障碍。

提到先前垂头丧气,下一秒暗自庆幸的经历,同学们深以为然。在中国人的观念里,苦乐就是一对阴阳,没有绝对的苦,也没有绝对的乐。但是“孔颜之乐”则超越了所有苦乐分别。子曰:“女奚不曰:‘其为人也,发愤忘食,乐而忘忧,不知老之将至云尔。’”就像居里夫人所说:“你每天做了自己分内的事,没有人可以对你有过分的要求,而这是通往幸福唯一的道路。”生命的成长,即是最根本的大乐,是祂在心头肯定我们。

昨晚雨后,天边现出一道绚烂的彩虹;今晚的晚霞格外温柔,把天边染成浅紫色。入夜,又有繁星坠满苍穹。遥想当年,我们无数位圣王,也是在同一天空下,开启这样一个伟大的文明。而时至今日,这个文明的后人,已经断了线又接错了线。因此要回到广阔的天地间,从社会复杂的集体意识中跳脱,直接在这样深情的祂的身体里,重新追到文明够大的开始。奉元!

附二.【草原大本营日知录选编4则】

■ 01

距离结营还有四天,心中是不舍的。在拍摄时也不自觉更频繁地将镜头对准同学们。今天整理相册时,翻到了刚来草原营的前几天拍的合照,大家都还很生疏,互相距离大得能站下一只羊,今天拍的合照却已经可以挤在一起互相搞怪了。

晚上做完值日回宿舍时,看到大家挤在蒙古包中间拍摄,就赶忙问还缺人吗,虽然很累,但是更想加入大家一起完成一个作品。虽然只是作为群演,但看着大家在演戏时,又生疏又故意搞笑,惹得大家笑得NG了好几次【编者注:影视行业中,“NG”指拍摄失败的镜头(Not Good),需重新录制。例如:演员忘词或穿帮时导演喊“NG”】,又感觉没那么累了。很高兴能成为草原营的一员。

■ 02

上下午的摄影课很有意思,老师让我们拍小视频,一开始我们组半天都还没拍摄,一直在找老师课上示范的素材,直到老师提醒我们没有必要按部就班,才发现自己如此死板,大自然无时刻变化着,无时刻创新着,我们要向她学习啊,尽管会遇到失败但也不惧怕,大不了哭一场,雨过天晴便是彩虹,祝福大家!

■ 03

下午继续学习英歌舞,由于前两天打得太狠,因此昨天起膝盖就开始抗议,为此还罢工了。哎,无奈只好随着鼓点,在一旁打锣。一开始手脚都挺利索,但越打越累,慢慢的就开始慢半拍或者抢拍,但后来慢慢总结经验,不断地调整,发现在英歌舞中最不起眼的斗锣,打起来也需要功夫。“背影音乐”也是主旋律中不可或缺的一部分嘛。

鼓声一起,同学们都各司其职。人人皆是集体的一部分。配合也越来越默契,鼓声、锤声、锣声……完美地融为一体,彼此之间与外界达成微妙的平衡,大家都是团队里不可缺少的一部分。大乐与天地同和!

■ 04

早上为没锻炼到太极而闷闷不乐,但后来转念一想,不应只为个人喜好去做事,帮助同学们去打拳也很有意义,如此一转念,心中的不平便少了大半。生活便如此,不应只为自己着想,有时为集体考虑一下也不会有什么损失,看到同学们动作被纠正后变得自然,自己心中也畅快得多!

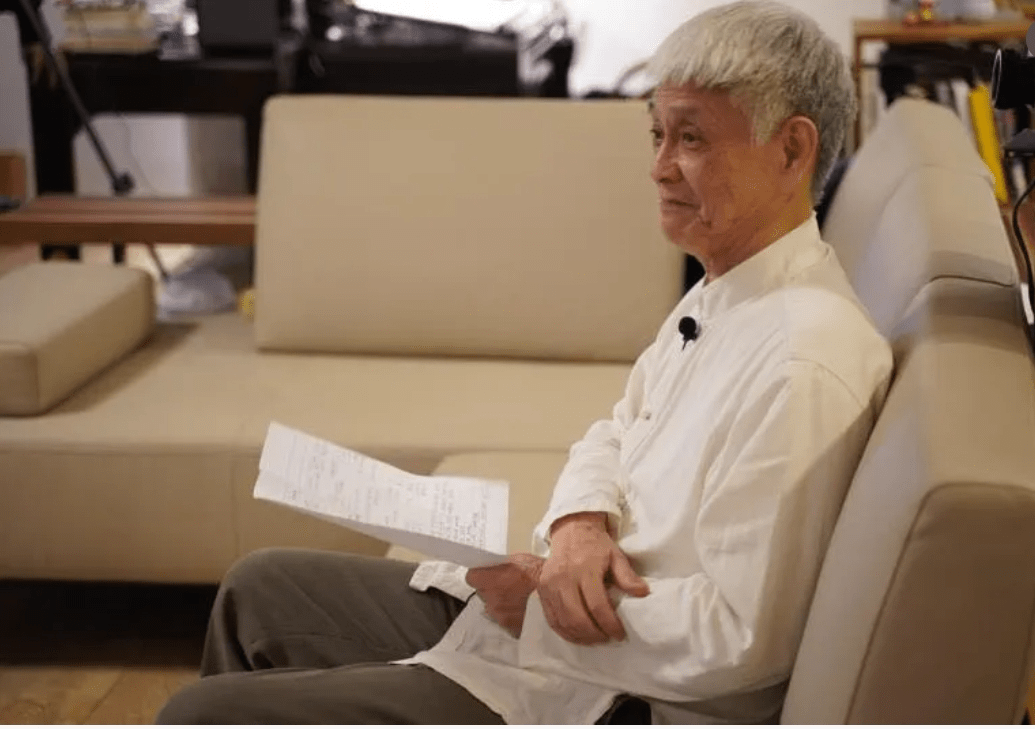

每天通过日知录跟踪勇士营的状态,如徒步一样,大家都是在枯燥的环境下越来越平和了,平时伸手可得的现在也愈发珍惜了,幸福也变得简单起来:一顿热乎乎的饭,一个温暖舒适的帐篷——只有亲身经历了才能体会到。“正命”的对面是“不正”,拨乱反正,自然就回归到正命了。尚需在当今世道之下给自己做减法,即去掉所有外在因素导致的思维模式,生活习性等,减到最后,便只剩下了纯真、朴素的自己。接触到的很多先生,虽年事已大,却活泼得像个孩子(如李建瑜老师),人的肉体会衰老,精神却可大可久,因此与当今不少年轻人一做对比,其精神状态不知要高多少。

“奉元”“德简”“正命”,都可以回归到最平常的生活中,适用于每一个人,不少同学短期内就对这几个字有了感,却实实在在是要下一辈子功夫去参,去体会。这些字句并没代表固定的含义,既不是名词,也不是形容词,只听他人解释是不通的,持着一份恭敬心,去待人处事,接人待物,在利益至上的现状中坚持下去才有可能会觉到一点。自己没能感到更多,还是生活中实践不够,水到渠成。

时间很快,也临近学期末,给自己留下三个问题:1.这一年/一学期中最大的收获有哪些?2.这一年/学期最需要补充的地方有哪些?3.这一年/学期最值得感恩的地方有哪些?希望自己能于学期结束前给出一个最真诚的答复。

相关视频推荐

中道今来!

中道是生命的大梦,真梦!

(追思毓老、王镇华老师)

▼

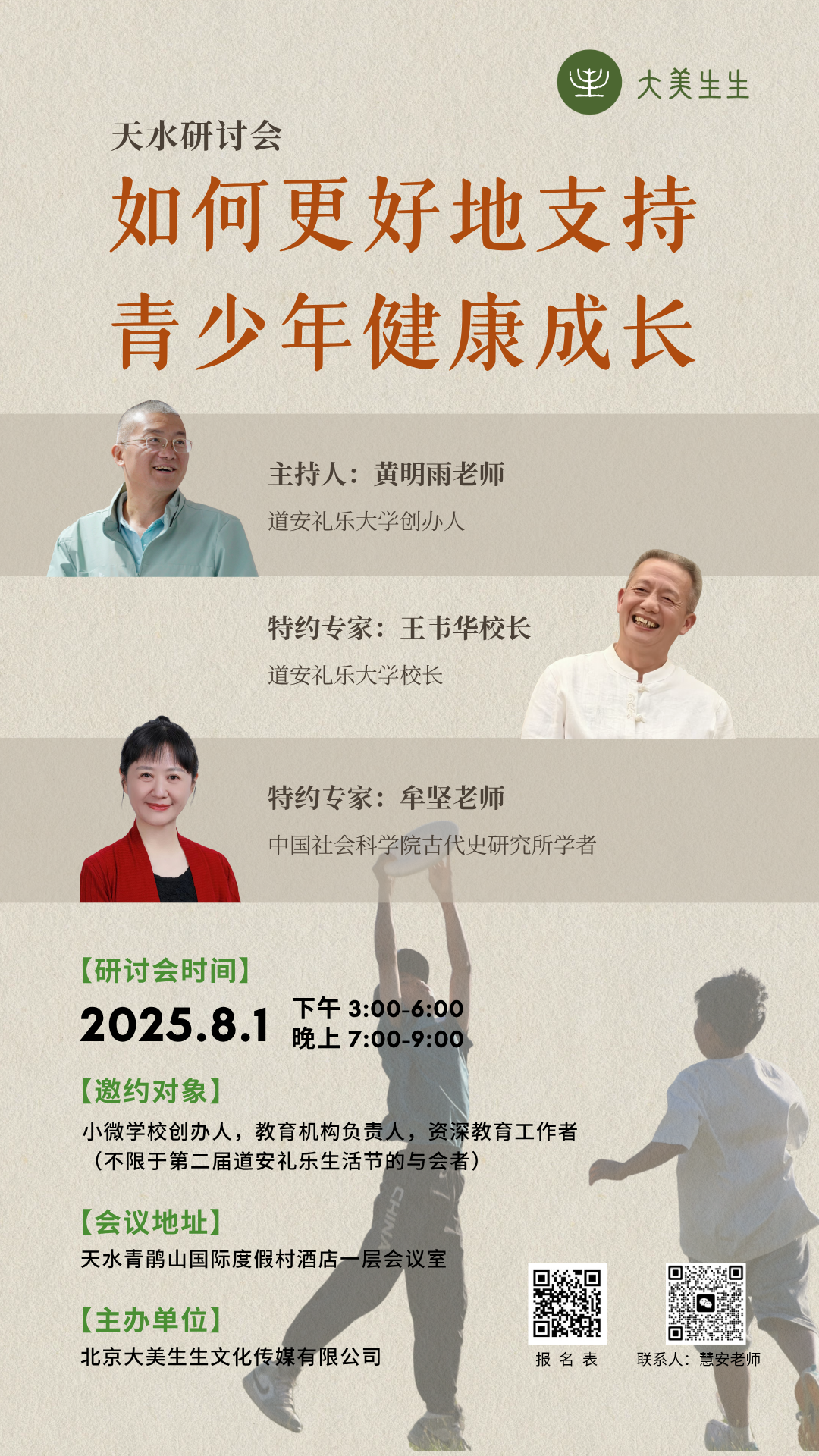

天水研讨会活动公告

为支持青少年健康成长,尽一份力!

(欢迎更多有识之士的积极参与,一起来帮助孩子们恢复生命的活力!)

▼

本文图片来自

中霖、牟坚老师、慧杰、春燕。

– end –