学习日志 2025年8月4日 星期一

文字 | 中霖

日知录整理 | 贞明、中霖

昨天是休息日,大家自由活动,我则在酒店大堂约不同的家长和孩子面谈。晚上与奉元班同学一起就餐、交流。十分饱满的一天。

大概从2003年“非典”期间的闭关之后,我发现自己似乎有了某种能力,能够从很短时间的交谈中,触碰对方的灵魂深处。而在与王镇华老师结识之后,在老师的悉心指导下,对语言、文字背后的意识形态更加敏感,对“帮助人”这件事也更加谨慎。

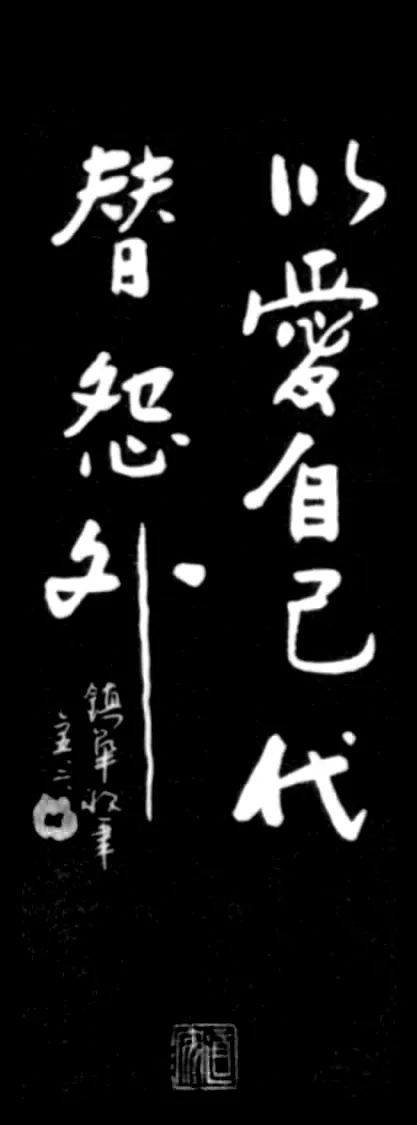

通常人们愿意“做好事”——“诸恶莫作,众善奉行”,这符合公众道德,但是也很容易被道德绑架。一些早年从事公益、慈善事业的朋友,搞得遍体鳞伤,满怀委屈,其实怨不得别人,而是与自我意识不够清晰有关。故“自净其意”比忙着去助人更为根本。

正好早上收到夸父班一位同学的邮件,她这几天有一点烦恼:

在这段期间,我发现大部分家长还是会把“夸父班”及其同学“神化”,从正式开营以来,我每天都会遇到一两位家长,希望我以夸父班同学的身份去与他们家孩子多交流一下,让孩子多了解,希望他们也可以进去夸父班中学习。

一开始自己也挺乐意的,但后来发现,那些同学他们是真的没有这个意愿,于是在下一次与那些家长见面时就明确表达了自己的建议:我们每个人都有自己的道路,外界永远是只是给我们提供更多的选择,但最后怎么做,还需看我们自己。这种事情强加不得,牵了线的风筝永远飞不高,硬是强加有时反而适得其反,如果您家孩子真的不想来,就不来了,让他多做做自己热爱的事情吧。(当时的表达并没有那么清晰)

但绝大部分家长还是希望我能多带带他们孩子,于是我便再次拒绝:每个人都有自己功课,他们有他们的功课,我也有我的功课,我在成人营,不可能动不动就去夸父营(或找到该同学)和同他/她聊天,这不合适,我也没有这个时间和精力。结果这两天就有个别家长在我吃饭时,直接把孩子带到我跟前,并带了很多吃的。面对这种情况学生不知该如何处理,更对这样一而再再而三的家长感到有点无可奈何,特此请教于老师。

这位同学来信中提到的这类现象很普遍——父母很想帮助自己的孩子,但不得法,希望借助于外力,而这位夸父班同学本身也是未成年人,她还没有成熟到去用适当的方式与各种人交流和交往,所以,她感觉很有压力。所以,“自觉-觉他”不容易啊。

非常感恩“三年疫情”,使得能有大半年时间,囫囵吞枣地将妙境法师讲解的《瑜伽师地论》学习了一遍,对“万法唯识”更加有体会,对人与人之间意识的相互影响,以及自我意识的转化也认识更细微。因此,在昨日与不同家长、同学的交谈中,也多次提到弥勒菩萨归纳的“善”的十一种面貌,其中有一种面貌叫做“不害”。真正的爱,是没有任何前提条件的,但许多父母对自己孩子的爱,变成了某种控制,于是孩子就努力想挣脱,用各种方式去闪躲、隐瞒,甚至逐渐形成“隐匿”的人格——读到这儿,有的朋友可能会有新的困惑,“无条件的爱”不是变成“溺爱”了吗?“无条件的爱”与“溺爱”的差别在哪儿呢?

我特意查了一下“溺爱”一词的标准定义:

溺爱即“过分爱护”,指的是照顾者和儿童之间的关系的一种特征。意思是对孩子过于宠爱,由着孩子的性子,惯着孩子。溺爱表现为对儿童物质和情感需求的过度满足。此时照顾者庇护孩子,同时也妨碍孩子人格的独立发展。

由此可看出,“溺爱”成了一种情感、精神上的相互捆绑,是一种很深的执着,陷入其中,父母与孩子都很苦。而有些特别认真的家长,特别希望以某种“健康”的、“道德”的方式去引导孩子,希望孩子走“正道”,对孩子看管得很严,也容易伤害到孩子人格的独立。

为何“奉元”很重要?——首先,要大而化之,回到生命的源头来看待所谓的“教育行为”,来看待众生之间的关系——尤其是“亲密关系”,无论是两性之间的亲密关系,还是上一代与下一代的血缘之亲。惟有回到“天地人”的大背景,体会到“万物一体之仁”的合一感,才不会陷溺在对特定个体的小情小爱。故“道安易俗社”制作的“感恩牌”上写了八个字:

禮樂之義,天地之情

如果一个教育工作者,没有足够的自我觉察,也容易陷溺在所谓“师生”的亲密关系当中,容易妨碍学生的独立人格。请注意,真正健康的“人格”是天赋的,而不是谁塑造出来的。所谓人格的养成,只不过是后天返先天,“复见其天地之心”。

我们都是凡夫,但可以用“天地之心”来引导“我”在人世间的所言所行。古代圣人对此有极其清醒的认识——“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”故要超越现代心理学对“意识”的各种解释,回到天道来看待“我”的成长。这也是“究天人之际”。

为何“德简”很重要?——因为在“天道-人道”两相映照的大图景中,这个“德”,是人心对“天道”的呼应默契,德者,得也,祂超越了世俗规定的“公众道德”,祂是“从心所欲不逾矩”的。在这个问题上,孔子、老子以及人类所有的圣者,心意相通。

所以,老子很明确地说:

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。

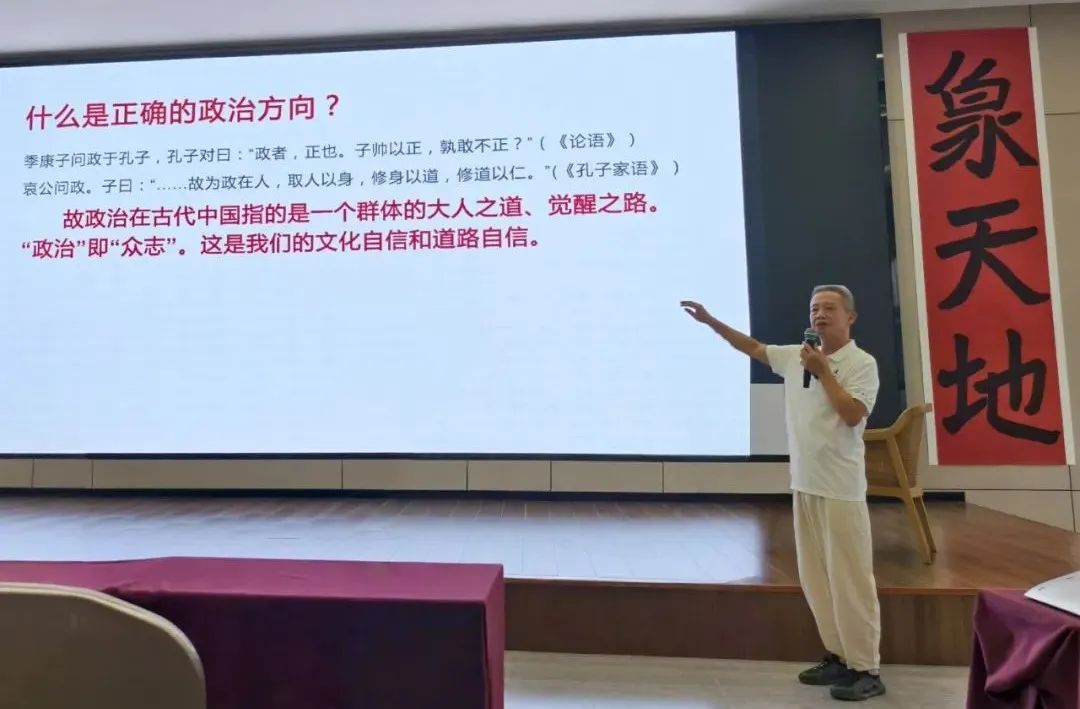

上周有一天去听徐斌老师的课,他正好在解这一章,圣人之言确实是可以纠我们的意识之偏的。

“第二届道安礼乐生活节 暨 第九届中国文化课程研习营”已经过半,目前整体进展比较顺利,但要提醒大家的是,来到这所与众不同的“大学”,既不是来抱团取暖的,也不是来找治病良方的,而是对一种久违的礼乐生活的体验,同时,是在与不同背景的同学、同修的互动当中,促进“自我意识”的转化。惟有自觉,才能觉他。我们都在这条大道上,前后相随,互相成就。

借《中庸》之言赞曰:

万物并育而不相害。道并行而不相悖。小德川流,大德敦化。此天地之所以为大也。

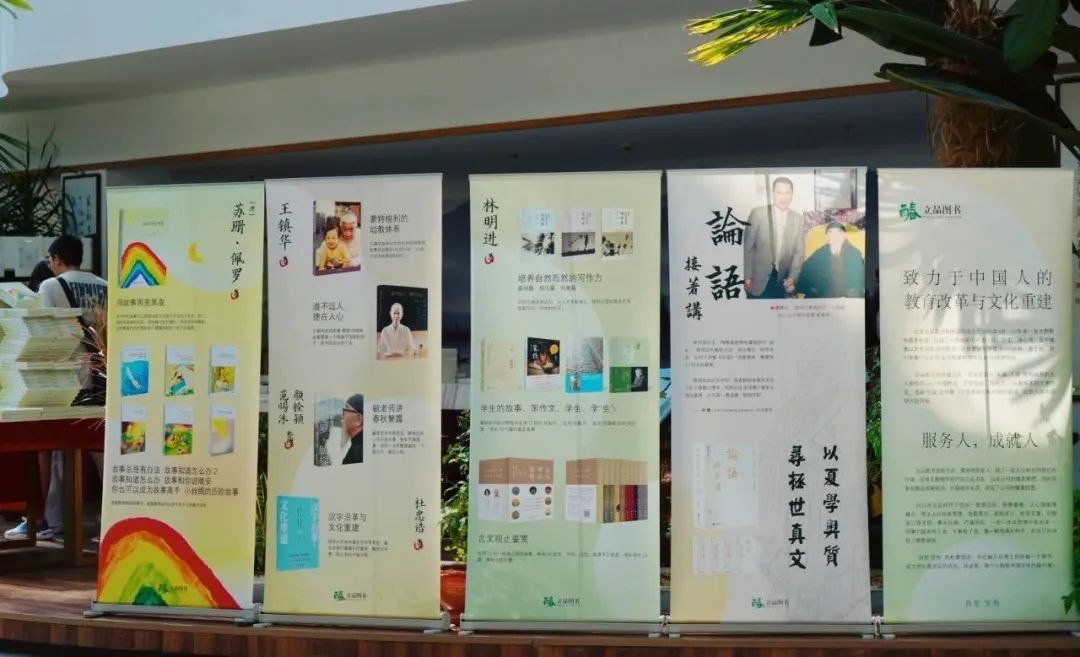

–昨晚,华北区文化夜市开场

附:【夸父营同学日知录选编4则】

■ 01

信任是一个很神奇的东西,在人生中也是一个很好的礼物。它随着时间的推移变得越来越沉重,同时也变得越来越珍贵。

■ 02

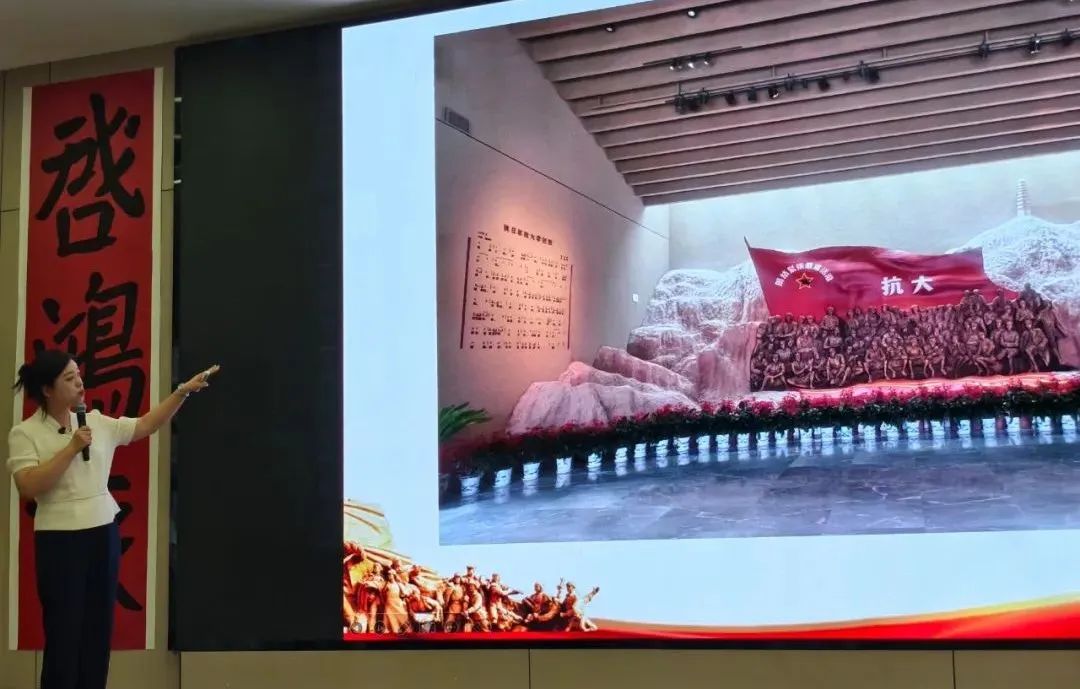

《苦难辉煌》中,谈为什么中国共产党能成功。因为他是最英勇、最顽强、最代表人民利益、最愿意为人民牺牲的党,正是这些良好的品质带领党走向成功,所以现在总是强调正风肃纪,党建引领自我革命。

党的一大中,最年轻的代表只有19岁,所以虽然我们年轻,但也不要想“与我无关”。

■ 03

今天上午去到成纪博物馆参观,非常精彩,满满的收获。中国古代的精神文明可以滋养到今天每一位华夏儿女,复现澄明朗朗的天地,神人以和,往来井井。中国人快乐一定是天下之人都快乐,所有人类同胞都可以过上丰富幸福的精神生活。

下午阅读《诸神的争吵》,很幸运,此生成为一名中国人。整个历史是一个生动鲜活的大课堂,有着错综复杂的面貌,导人向善是好事,但过于强调自己的“正统性”,往往会走到事情的反面,惟有超越之,回到简易之道,才能解决复杂的问题,需要好好地学习!

“革命尚未成功,同志们仍需努力。”

■ 04

今日一天自由活动,和几位同学一起去了成纪博物馆和玉泉观。走进博物馆,看到种种古人心迹震撼不已,一群一群人,象天法地的精神从器物中流淌而来。每个时代的人都在用自己的方式与天地接通,从未停歇。当看到一尊唐代的仕女俑时,时间仿佛在一瞬凝固,那种人心性中的至善,没有一点礼教的束缚和人习性的扭曲,坦坦荡荡,至真,至善,至美。

前两天“八一”建军节和卦台山祭祀都很有感触,但没来得及用文字梳理出来,今天一起写写。“八一”朝会时放了新中国诞生这段历史的影片,片中讲到俄国十月革命,孙中山先生对列宁的神交以及毛泽东对孙的敬仰,脑海中冒出一个词“国人师”。文明的兴盛来源于有人甘当“国人师”,做道统的接续者,以配天地的德行让天下人可以则之。草上之风必偃,而礼乐生活的重建就来自于每个生命个体的自觉,先觉觉后觉。

“没有哪一代人,理所应当地应该成为子孙后代的牺牲者;也没有哪一代人,理所应当地应该为了历史进程的全局牺牲个人,以至于生命。”但是“君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也”,如果真正走上文明担当的道路,则对于历史的种种伤痕责无旁贷,就像自文明肇始以来,数不清的革命先辈一样。君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言。中道今来,世界和平的道路还需要我们这一代人去探索、去实践。往者屈也,来者信也!

活动公告

■ 01

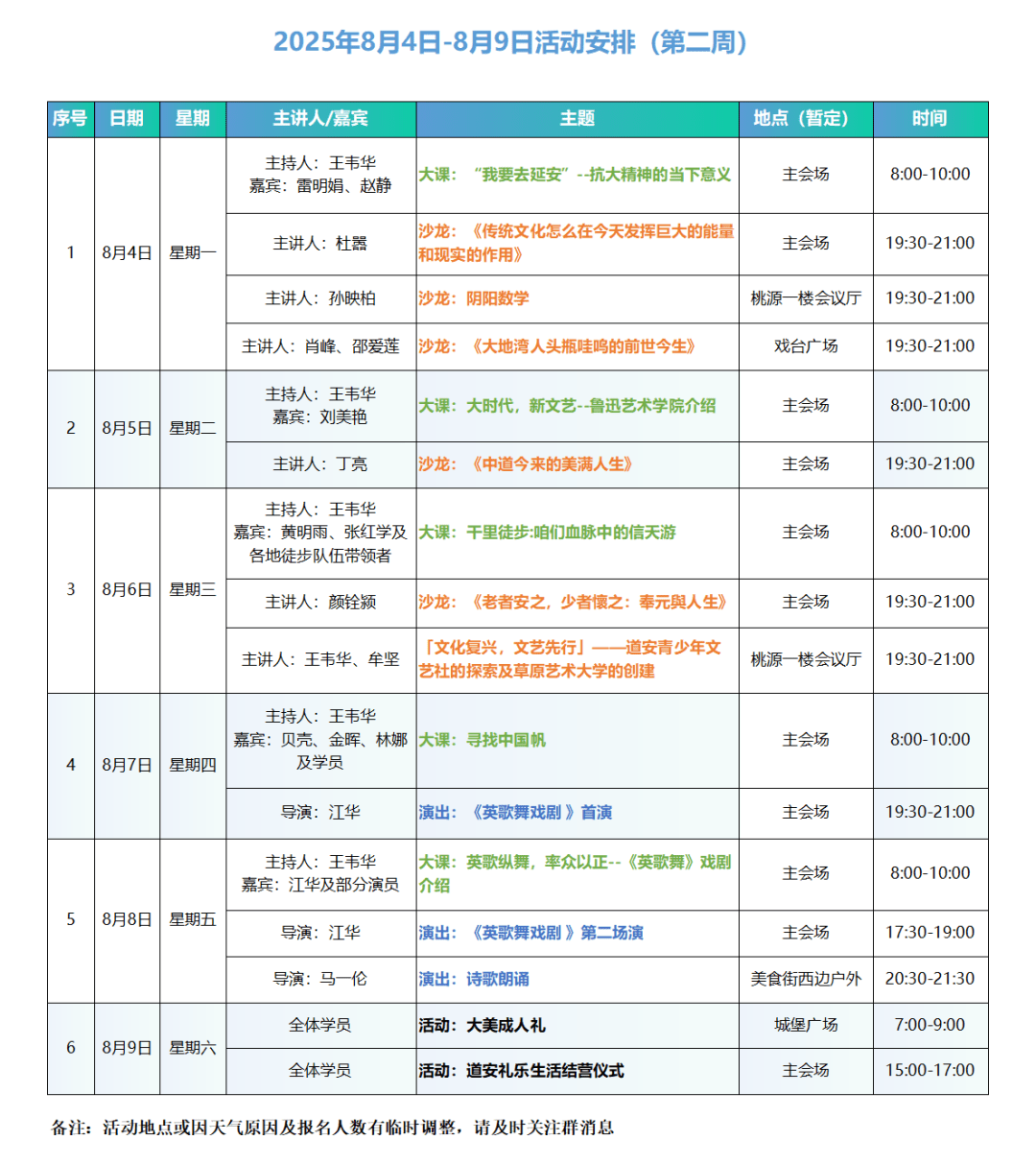

第二届道安礼乐生活节第二周活动安排公告

▼

■ 02

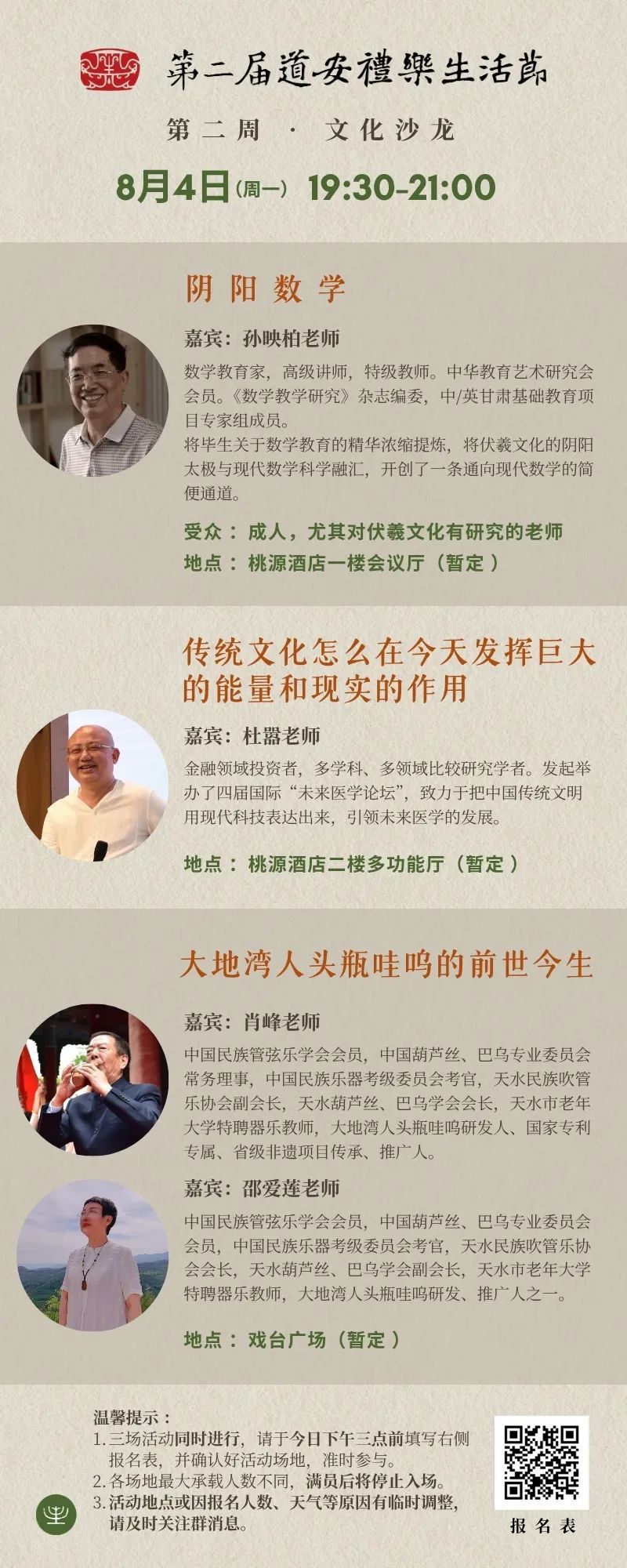

今晚,三场文化沙龙同期进行!

大家可以根据自己关心、爱好的主题,识别二维码报名参加

(报名截止时间:今天下午三点前)

▼

欢迎加入“道大”奉元班

人人能自觉,为自己的慧命负责!

(欢迎年满18岁以上的朋友们,加入这所没有门槛的大学)

▼

欢迎加入”道安青少年文艺社“秋季班!

引导和帮助青少年发现才华,

建立自信,

逐步走上“大学之道”。

(欢迎13-16岁热爱文艺,对艺术有追求的青少年)

▼

本文图片来自

元毓、栗兵、泽芳、艾涵、杨丽、爱萍、大齐等大美行者

– end –