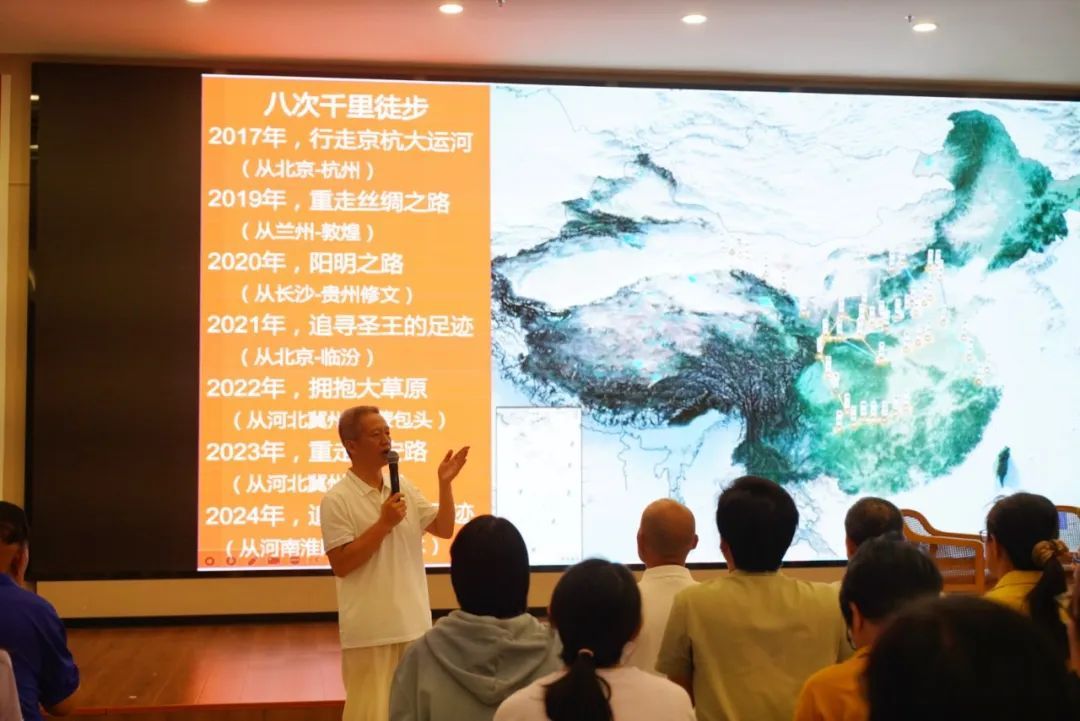

今日上午大课,干里徒步分享《咱们血脉中的信天游》

学习日志 2025年8月6日 星期三

文字 | 中霖

日知录整理 | 贞明、黄晶、中霖

我们经常在官方文件中看到“文化自觉”、“文化自信”、“历史自信”之类的词,到底是啥意思?与我们普通人有啥关系?或许,许多朋友没有仔细思考过。

昨天下午,与韦华校长、牟坚老师、杨云标兄和部分青年朋友和同仁开了一个小型的读书会,共读温铁军教授的文章《做好中国研究,需先完成“思想解殖”》。在这篇文章中,有许多学术概念,透过温教授的表述,可以让我们感受到意识形态领域复杂的思想斗争。

“文化”是人为的,而“历史”也是人类社会实践的某种印迹,其中都反映了不同时代人们思想观念、意识形态的特征。我在年轻时,探索“生死”等所谓终极问题,对哲学、宗教以及灵修等有浓厚兴趣,并有缘结识了不少“大修行”,譬如胡因梦老师、宗萨蒋扬钦哲仁波切、梦参老和尚、张至顺道长等,也出版过不同的灵修体系方面的书籍。故一度对“出世间法”特别着迷。这段经历对我的帮助很大,使得我对世间的成败得失看得比较淡,对所谓“文化”、“历史”等人类集体意识的显现,也有一种抽离的态度。

然而,与孩子工作,从当小学一年级老师开始,我不得不传授一些“文化”和“历史”知识给孩子们。不仅要教孩子识字,还要让孩子理解字背后深层的意涵,这件事情是非常郑重的大事——因为会影响孩子的慧命。

前几天,与金晖、贝壳老师讨论下一阶段《寻找中国帆》项目,金晖老师提到“园丁的培养很重要”,我十分赞同。在主流的知识教育体系中,教师的主要任务是传授“公众知识”,即以教科书体系为代表的符合社会评价标准的基础知识和专业学科知识。然而,所有这些“知识”,都有其时代性,换句话说,都会过时的。那么,我们学习,最重要的是记住某些知识?还是透过这些知识,去发展出某种辨识力?

我想,大家只要心平气和地想想,都会觉得后者更重要,尤其是在信息泛滥、知识获取的手段越来越便利的当今时代。昨天下午共读材料中,温铁军教授有一段话,挺有意思:

我从小乱看书一般都记不住书名、作者,也不喜欢抄金句,翻到有意思的书就留心多看两眼,没意思的书就速读浏览后扔到一边。而且,我也没有非得按照书里的内容或作者给定的逻辑做思考的兴趣,这就造成我从小到大的考试除英语之外,成绩都不太好,因为我吃不下那些所谓建构逻辑来解释世界的教科书及其遵循的学科理论,后来的工作中我也总是不太愿意照搬成套的学科理论给出解释,因此,我更不愿意照搬根据制式教育的教科书所形成的历史分析。

诚然,当时的年轻人没有像今天的年轻人这样,为了高考而耗尽全部精力深陷在制式教育的做题体系中,大家没有条件系统地形成知识基础。我形成知识的年代,还没有一考定终身的“制度藩篱”,所以当时大家可以凭兴趣读很多书。我从小养成的习惯是“乱读书不求甚解”,所以很多人问我最喜欢哪本书,对哪本书的印象最深,我回答不出来。

我在大学读的是数学系,受过比较严格的数理逻辑的训练。但我对“数学”这个学问并没有真正搞通过,这一点在我教小学生数学时,我清醒地认识到这一点。而这就是为什么我十分敬重孙映柏老师的原因。

孙映柏老师是天水人,这次“生活节”也请孙老师来青鹃山住上一段时间,他年事已高,故没有安排专门的课程,只是抽空与感兴趣的朋友交流。孙老师来到青鹃山的第一天,我们见面坐下来聊天,他就说了这么一句话:“对于数学,你们不是学会了,而只是记住了。”对孙老师的这句话,我十分服气。

–孙映柏老师在第二届道安礼乐生活节分享阴阳数学

不仅是数学,大概对于许多学科,文史哲、物理、化学、生物等基础学科,以及音乐、美术、摄影等艺术类学科,绝大多数人都只是记住了许多专业名词和技法,并没有真正“学会”,也就是说,并不能融会贯通,超越这些后天知识、技能对于我们的思想束缚。因此,佛陀入灭之前的四句教十分厉害,他说道:

依法不依人。依义不依文。依智不依识。依了义不依不了义。

因此,许多“修行人”对世间法不重视,看不上“世间糟粕书”。然而,佛陀还说过这么一句话:“佛法不离世间觉。”故在世间行走,还需要学习“文化”,看懂“历史”。不识字的“乡下奶奶”固然有智慧,值得我们尊重和学习,她是用天赋的“良知”在指引自己生活;但若“乡下奶奶”能懂几门外语,对中外古今的许多事情也有所了解,她可以帮助更多的人。

因此,对佛陀的四句教,我们或许可以改动一下:

依法,也依人。依义,也依文。依智,也依识。依了义,也依不了义。

佛陀的教诲,其本意是让我们破除一切迷信,不要依赖外在的老师、文本、后得智以及方便法。但若能回到“先天之本”,以天赋的“明德”(或曰“良知”)为起点,我们主动去请教各位高明,主动去博览群书,主动去穿越人类意识领域种种的“黑洞”(那些关于政治、宗教、“性”等似乎有难言之隐的敏感地带),主动运用各种方便法门,不是也很棒么?

感动于这次“礼乐生活节”相遇的各位长者、导师、学员、孩子以及无私付出的志愿者们,故写了以上这些有点莫名其妙的话,供同道参考。

祝福中国!感激不尽!

再补充一句:“文化自信”不是对所谓的“中国文化”、“美国文化”很自信,而是对人类文明有信心;“历史自信”,也不是对中国历史特别感到骄傲,而是对人类的过去和未来有一种笃定的态度:“往者屈也,来者信也”,意思是说,无论我们遇见怎样的困难和黑暗,总能看到光明,总有生机在。

处处见生机!老人们也可以精神饱满,神采飞扬!

祝福他们!

附一.【贞元老师日志分享】

《我们走在大路上》

从准备伏羲祭典开始,三上卦台山。站在城垣之上,环顾四周连绵不绝的群山,脚下的卦台,就是文明的源头,启点,那是多么神奇的时刻。八千年一瞬,九万里同风,亘古不变的,在心灵感动的那一点明光。雷蒙老师酝酿了一个月的祭文赞词,在祭典的清晨拿到手里,通读后很赞叹,也有一点担心,这样弘大密实的一篇中华文明史,老老少少们齐聚祭祀的现场,能否抵达众人之心?

当姥爷代表几百人向伏羲爷行跪拜礼时,心就开始怦然涌动,终于回家了啊,终于回归到元点了啊。接错的线,终究反正。

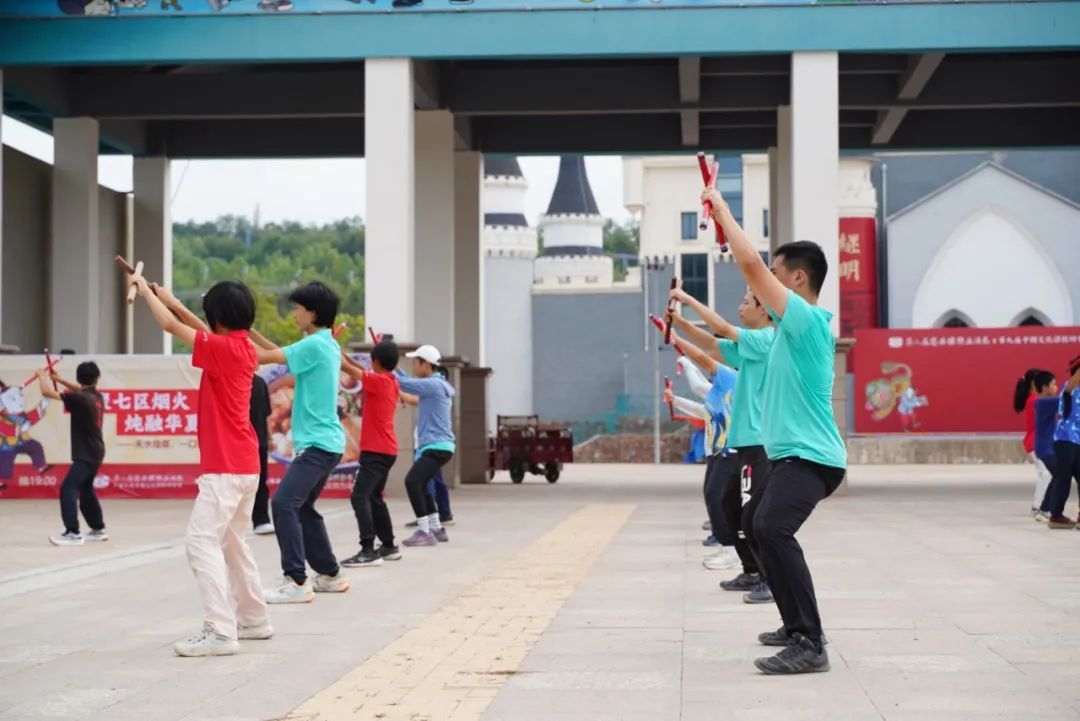

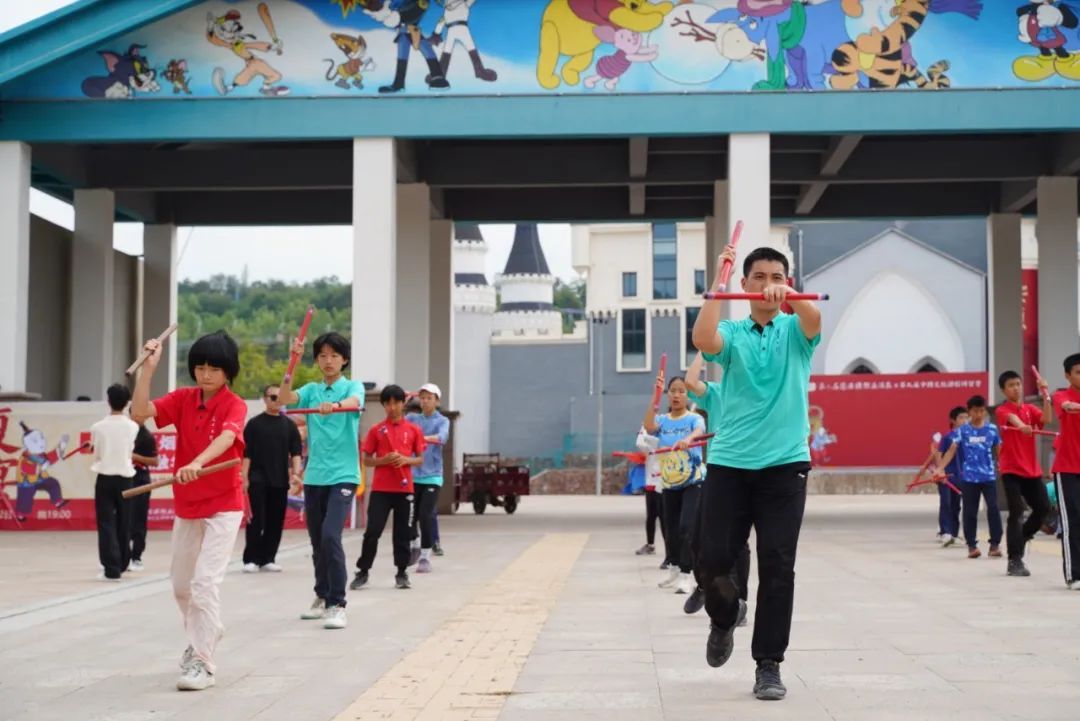

英歌舞队气势如虹游走伏羲庙外的黄土垣,荡涤百年来压在中国人头上的苦难阴霾。当他们怒吼着冲进庙庭,几百人的观礼者无不精神耸动,羲皇先祖开天辟地的血气骨气自脚底灌通身体。自毛泽东誓死抗日的《祭黄帝陵文》,至孙中山扭转乾坤的国民革命,再上溯至羲皇开辟鸿蒙,一曲伏羲埙《曙光》,呼唤皇天后土化育万物的深情。生于兹,长于兹。伏羲埙取卦台山土制作而成。执埙的靳老师,在祭典前得知需要跪拜吹埙时,有点担心影响气息。但到了那一刻,他们毫不犹豫地跪下来,雷蒙和两位赞颂的同学也径直地跪下去。在台下的我,双腿也不由得想跪向大地。诚如赞词所言:天地,将祂的心安放在每个人的心头,同心相求,同道共振,热泪为证。

祭典礼成,靳老师对我们说:这一跪,跪出了伏羲埙的真精神。

–第二届道安礼乐生活节卦台山乐祭伏羲

众人散尽,我们留下来收尾,向守护此庙的蒲老师致谢。感谢他提供一切方便,并指导我们本地人祭祀伏羲的大礼。只要有人上香祭拜伏羲,他便会敲响铜磬,将心意昭告人神。整座庙宇洁净静微,有赖他殷勤平和的照护。

不时有人跟我们说,今天这场典礼太感人了,这份郑重沉厚的梳理,既是辨明,又是鼓舞。

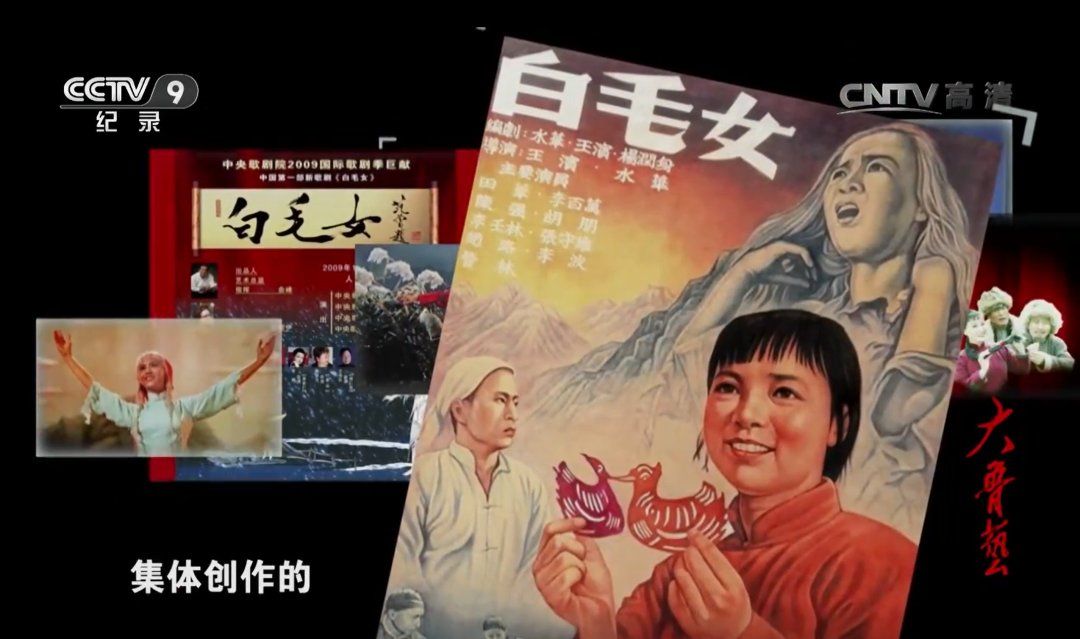

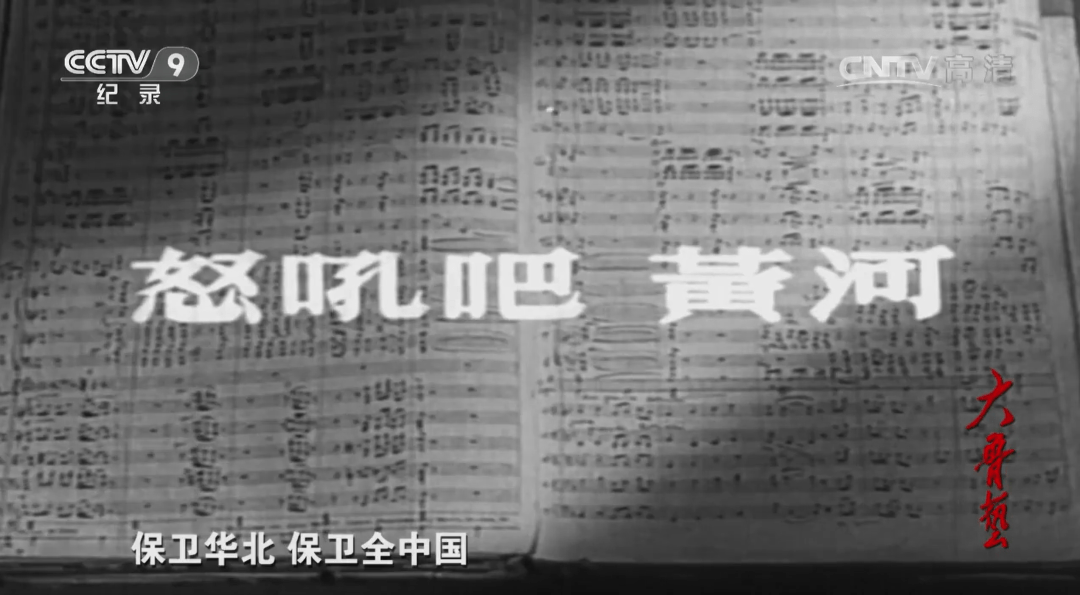

之后两日,来自延安抗日军政大学纪念馆和延安文艺纪念馆(鲁艺)的两位老师,带着我们回顾抗日战争时期,全国青年奔赴延安的那段峥嵘岁月。抗大的创办和星火燎原,让我们把“道大”的使命连接上延安抗大的先锋队精神。这份汇入历史的自觉,开万古之气魄。她们讲述的一个个历史故事,如抗大华侨学员孔迈那句“妈妈,把我献给祖国吧”让多少人泪目。冼星海创作《黄河大合唱》、贺敬之创作《白毛女》,新秧歌《兄妹开荒》,这些生动活化了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的历史背景,对当前文艺界脱离人民的实际生活,脱离几千年一脉流传不绝的华夏文明精神,产生切肤之痛,并从鲁艺的创作实践汲取探源求本的力量。

跟土地连接最深的文艺,最具生命力,我们所做的礼乐生活重建实践,不正是回答了来自大地,来自人心深处的召唤吗?韦华校长说“延安文艺思想的源头,深耕于中华优秀传统文化,延安文艺是中华文化在革命时期创新性发展与创造性转化的结果,更是中华文化重要组成部分”。因为同样的自觉,我们的礼乐生活节,我们的祭祀典礼、大美成人礼,不只是教育的实践,更是因应现代文明困境,突破受西方中心主义思想侵染辖制的精神生活危机的主动改良实践,是法天地之序,与天地和的礼乐生活方式的重建。

如此,我们不仅要完成温铁军老师所努力研究的“思想解殖”,更要超越“去殖”、“解殖”赋予我们大国的历史使命,回到整个人类文明够大的开始,回到王道坦坦的中道,为万世开太平。

虽是小小的民间实践,孝亲营老人们的欢喜振奋在说,我们走在大路上。

附二.【夸父营同学日知录选编4则】

■ 01

今天看到抗大的一段视频,少年们用锅碗瓢盆木头等生活中常见的物品奏乐,给人的滋养一点也不输乐器,反而带来别样的乐趣。音乐蕴藏于生命各处,发现它、运用它、享受它。

“打断骨头连着筋,剥掉皮肉还有心”,激励振奋了多少人?歌剧《白毛女》引导多少人觉醒?这是鲁艺存在的意义,是文艺工作的意义,是发扬民族精神的意义。文字是有力量的,艺术是有力量的。

乔布斯大学学“无用”的书法时,从未想过这会应用到自己的电脑品牌。但实际上生活中的点滴都与未来相联系,别小看我们做的任何一件事,正视它,做好它。

■ 02

演出时间进入倒数,大家都更起劲了,每天充实到累的生活无比开心。上午的英歌虽然还是有点各式各样,但那又怎样呢?就像梁山一百零八好汉,也各有性情,我们努力了。晚上九点半往窗外看,还有我们的同学在练英歌,每个动作都掷地有声,祝福。下午在舞台上,我不是一人独大光顾自己,我还有同伴和观众,有他们才有了更好的我,活出自己未知的那一面,将更出彩,更投入,感恩。

下午结束课程,往宿舍走,各处都能听到大家的笑声和对课程的讨论。屋外树上晾的衣服随风起舞,有烟火气,有活气,也是那么幸福。

■ 03

今天是戏剧课的第7天,时间过得好快,一转眼过了大半。就像是昙花一现,很美,却在记忆中留下了那一丝很苦但又非常难忘的回忆。

晚上回到教室,和同学们一起画这次戏剧的海报,聚在一起,一笔一划认真地画在白纸上,每一笔都是在为自己这些天的努力负责。当我们终于在不到十点时完成了这幅作品,大家都很开心,感恩这几天英歌老师们的教导,明天继续努力。

■ 04

今天朝会的主题是《大时代,新文艺——鲁迅艺术学院》。看著照片中年纪相仿的少年们奔赴延安,革命和新礼乐的火种在他们心里生发出来,引领时代风貌,非常敬佩。每个时代有每个时代的主题,而一切的文艺包括各种呈现形式,无不是为了这一主题而创作,随时、应时。惟精惟一,允执厥中,只有文化的正命才能从根本上改变时代的风气。政者,乃众人之事,雅俗共赏,礼乐之义大矣哉!君子建德,人心归正。

晚上丁亮老师讲到“老者安之,朋友信之,少者怀之”,老者能安,在于每个人都各安其位,特别在于少者怀之,能不能看到新时代勃发的精神风貌。入世的第一步一定要将心量打开,怀抱天地,而且谦虚、诚恳,法天地之德。“自明诚,谓之性;自明诚,谓之教。”古人之心多么纯粹,像革命先辈一样生死如一,在和平年代反倒很难精一。故为学首先知止,立志,源头既清,波澜自阔,真正要知时,还要回到最大的开始,奉元,德简,道安天下。

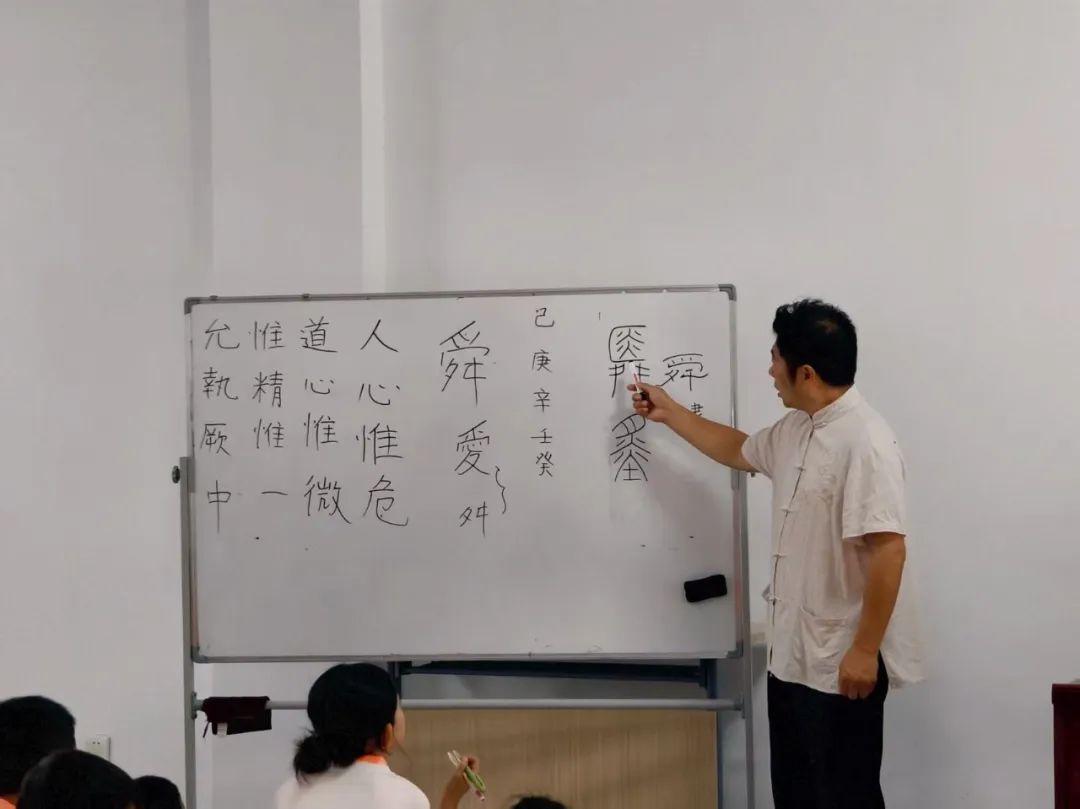

–昨晚,丁亮老师的文化沙龙分享

附三.【养正营同学日知录选编4则】

■ 01

最近我都在思考未来。有些人可能会有疑问:你怎么会思考未来呢?未来的事不是谁都不知道吗?没错,是的,我是一个普通人,我也不知道未来会发生什么。但是,想象一下还是可以的!可以想象未来你想与不想做的事,一时下不了结论,可以思考更长时间,想着想着,你就像坐着时光机一样来到未来。你好,未来!

■ 02

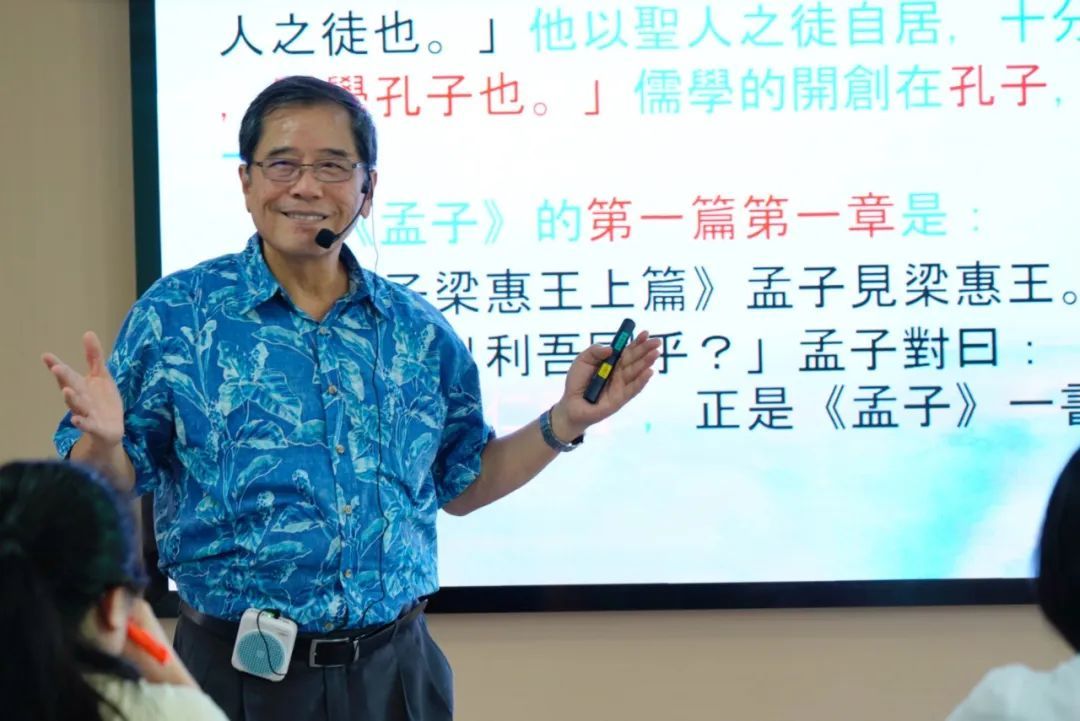

今天上午终于轮到我们去上《史记》课了!颜老师第一课讲齐桓公。齐桓公是姜太公的第十二代子孙,当上了春秋五霸,名气大着哩!但他成为霸主,可少不了一位良臣——管仲。但是,管仲可是效力于公子纠的,到底是怎么一回事呢?颜老师以生动的动作与五花八门、令人着迷的语言,从头讲至下课,用仔仔细细的语言,概括了大半个桓公当王的故事。

■ 03

今天唱完了侗族大歌,我们要上甲骨文课了。我在甲骨文课上学到了很多。

跟大家分享一个最重要的:最高级的聪明是明德。我们要向黄帝学习,学他的聪明;学他见贤思齐;学他做人不要自大。

■ 04

今天是我第一次上甲骨文课。我学到了很多有趣又有意义的知识。

老师给我们讲黄帝是一个怎样的人?《史记》中是这样说的:“生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。”这里说黄帝生下来就很有灵气,很小的时候就可以说话了,三岁左右就可以学习别人的优点。孔子就是和黄帝学习的,所以孔子说:“三人行必有我师焉。”

老师讲什么是“真人”?现在很多人以为自己就是真人!可是在古代,真人是能升上天的人。

还有“齐”字是什么意思?很多人以为齐的意思是整齐。这也对,但它还有一个意思,那就是在田里的禾类农作物第一个结出谷子,然后其它的也很快跟上,都结出了谷子。

“明”字呢,一是明亮;二是明白、明了;三是从甲骨文看,它的本意是月光从窗户射进房子里;四是用眼睛看月光。我没想到“明”这个字会有这么多的意思。

最后,跟大家分享一下什么是华夏民族?“华”是华丽的意思,说明那个时候就有了华丽的衣服。“华”也是谷物开出的花。说明黄帝的时候人们就可以有美丽的衣服和好吃的。那这个民族一定很有地位。

今天在赵老师的甲骨文课上,我们学到了很多知识,更是一生都可以用的道理。

附四.【研习营同学日知录选编4则】

■ 01

课堂伊始,老师便给我们出了道特别的题:选出角色最出彩的一句台词,要对着九岁的小朋友表演,更要和他们真正互动起来。这哪里只是念台词?分明是要把角色“活”出来,让情感在真实的连接里流动。

回望这段学习路,我清晰地感受到自己的变化:曾经拘谨的肢体渐渐舒展,表达的勇气也一点点积攒,表演时更能全然投入其中。愈发明白,这门艺术从不是一个人的独角戏,而是一群人的共鸣与协作,少了谁的投入都不行。

我们反复练习与观众的互动,因为演戏终究是为了观众——要让他们看得懂故事里的悲欢,听得进角色里的心声,更能触摸到表演背后的真情。原来艺术从不是空中楼阁,它扎根在生活里,又反过来滋养生活。就像这次学习中“逼上梁山”的蜕变:从幕后走到台前,从文戏的细腻揣摩到武戏的肢体突破,每一次挑战都丰富了我的经验,也让生活多了份鲜活的质感。而这份“逼”,从来不是外界的压力,是自己主动向成长的奔赴,我满心欢喜地拥抱这份蜕变,也拥抱这洋溢着生命力的成长过程。

下课后,江华老师特意留下了家长们。我们都以为是要逐句抠戏,没想到却是一场轻松的闲聊。大家你一言我一语,话题自然流淌,心与心紧紧相连,每一次回应、每一段互动都在舒服的节奏里。这时江华老师笑着说:“看,这就是交流,是真实的、流动的,不是背出来的台词。”

那一刻我恍然大悟:原来我们早已在不知不觉中把“戏”演了出来。艺术本就是生活,生活里处处是艺术,而我们就在这真实的生活里,感受着大鲁艺精神最生动的模样。

■ 02

昨天,林明进老师让我看到一个活泼泼的孔子。阳货欲见孔子,孔子不见,又瞅准时机去回礼,又不巧在路上与阳货撞个正着,又被阳货劈头盖脸问得口拙,最后竟然虚晃一招答应出仕。想想孔子那会儿的举止神情,真是会装啊,哈哈哈,正如林老师说的会笑出声来。要是换作孟老夫子,以孟夫子的雄辩滔滔,连说两个“不可”的应该是阳货,最后虚以委蛇开溜的应该也是阳货吧。如果是庄子,可能讲个小故事就把阳货给打发了。相比起来,孔老夫子与阳货的太极推手真是温柔可爱呀!

这让我想起另一个“不见”的故事是孺悲欲见孔子,孔子装病,传话人前脚一出门,孔子立马取瑟而歌,还要清清楚楚让他听到,这个也是妙绝。这可不是那个泥塑木雕的孔圣人呀。老夫子办事有那么一点浑沌,他也只说性相近,好像也不那么嫉恶如仇,不落是非善恶,所以转圜灵变,透着几分俏皮。听林老师的课,我突然明白“学而时习之,不亦说乎。有朋自远方来,不亦乐乎。人不知而不愠,不亦君子乎?”好像就是一个太极图。以前只在吟诵的时候感觉到这种阴阳回环,如今在内容上似乎也有会于心。能知进退存亡而不失其正者,其惟活泼泼的圣人乎!

■ 03

“熏”就是天天练,唤醒身体里每个人都具有的“如来宝藏”。

钟鹰扬老师说:人人身体里都有大能量,像颗沉睡的种子。太极练啥?就是天天站桩、打拳、练“听劲”感受对方气势,就像晒太阳,浇水“熏”这颗种子。当某一天,种子苏醒发芽,能量就爆发出来!如推手时能轻松化解别人力气,生活中会更精神、脾气会更稳、脑子会更清醒等等。

■ 04

今天是马一伦老师第一天的课程,学员们都很期待。马一伦老师一进入教室,他挺拔高大的身姿、浑厚清晰的声音,就深深地感染着大家,在正式开始课程前,马老师就通过《咏鹅》、《登鹳雀楼》等诗歌情绪的带入,对画面的联想,带领我们很快进入了读诗的美妙过程,学员们也由此,开始带着对自己声音的感悟,进入了正式的课堂。

开课的第一项是每个人的自我介绍,介绍完,全体学员就像喊山一样欢迎这位同学,声音的大小、高低变化,也让我们有了切身的感受。自我介绍时,很多同学都提到自己的口音、日常咬文嚼字,以及用气发声弱等问题,一伦老师,重点提到南北方人在朗诵时,要结合各自的特点,练习的侧重点的不同。

同时,他便开始带大家练习,口腔发声的位置,他说在这个Z-水晶时代的孩子们和作为他们的父母,通过喉咙诵读的练习,一定可以感受到艺术带来的掌控感,就像白板上写的那四个大字“高能之声”,当我们发出的声音能量足了,自然就会带给我们整体更高能量状态的呈现。

接下来,通过“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。古道西马瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”的这首诗的作品分析,想象图景、画面,形成对诗歌的画面意识(画面感),我们练习了提笑肌,找到头腔、口腔共鸣的位置,通过唇齿送出声音,让口腔发声的位置变大,发出的声音自在有空间了,浑厚、有韵味的声音,其实并不难。

而后,一伦老师也提到了朗诵的信念感,这跟生活语言是不一样的,当我们真的立在那里做“朗诵”时,那个架子、气场和“劲儿”,就像初见面时,老师带给我们的“挺拔而又厚重”,突出、稳定的专业感一样。

下午的课程,我们分小组,练习了各自的诗歌剧本,而后,全体围读同一个剧本,进行反馈,在这个过程中,我们练习了站姿、手臂拿朗诵夹的姿势,以及拿话筒的位置,及上场后,与观众眼神交流的三点定位法,通过这个围读的过程,我们不仅更好地理解了每首诗的韵味,同时,通过台上演员表演、台下观众的反馈,被围读的每位小组成员,都快速提升了朗诵技巧,彷佛一下子,气场、专业感就都有了。

下午2个小时的时间,感觉“嗖”的一下子就过去了。当一伦老师说,还有10分钟课程就结束了的时候,我们都很讶异,啊,这么快就要下课了么。感觉好像才开始上课呢。

特别期待明天第2组及后续几组同学的剧本围读,感谢一伦老师全身心的陪伴和指导,看到他在课上几乎都没有喝几口水。向马一伦老师的敬业致敬,感恩这一周我们的共读时光!

活动公告

■ 01

好消息!

今晚,《文化复兴,文艺先行》线下研讨会在线直播!

( 欢迎场外的朋友们扫码观看,和我们一同探讨 )

▼

■ 02

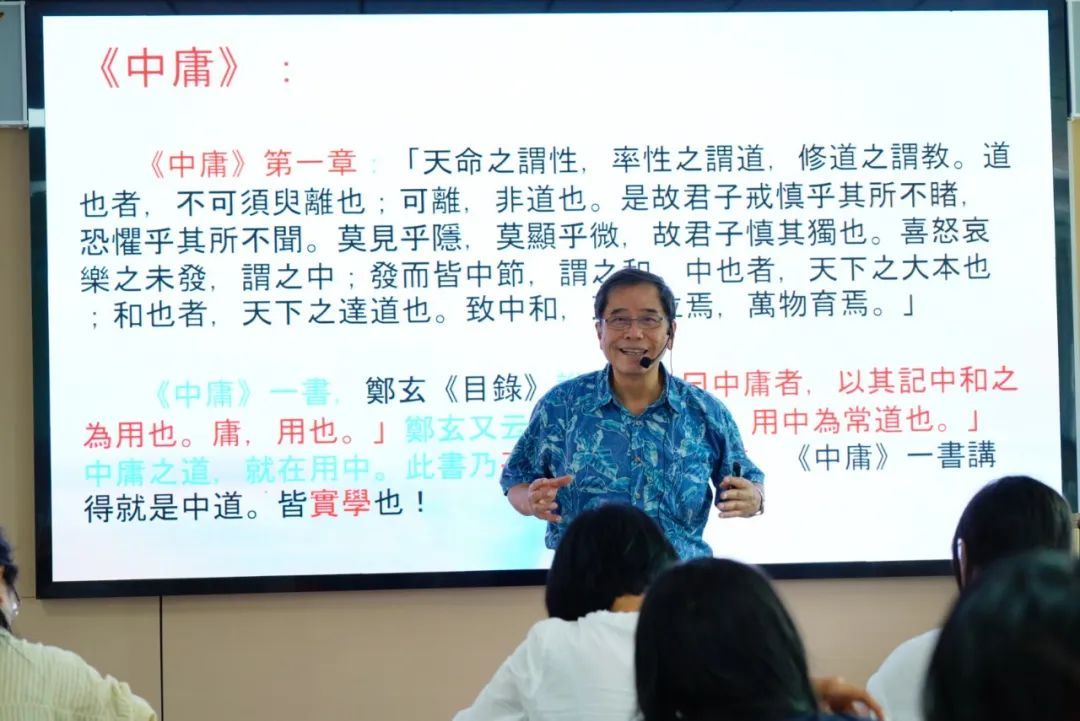

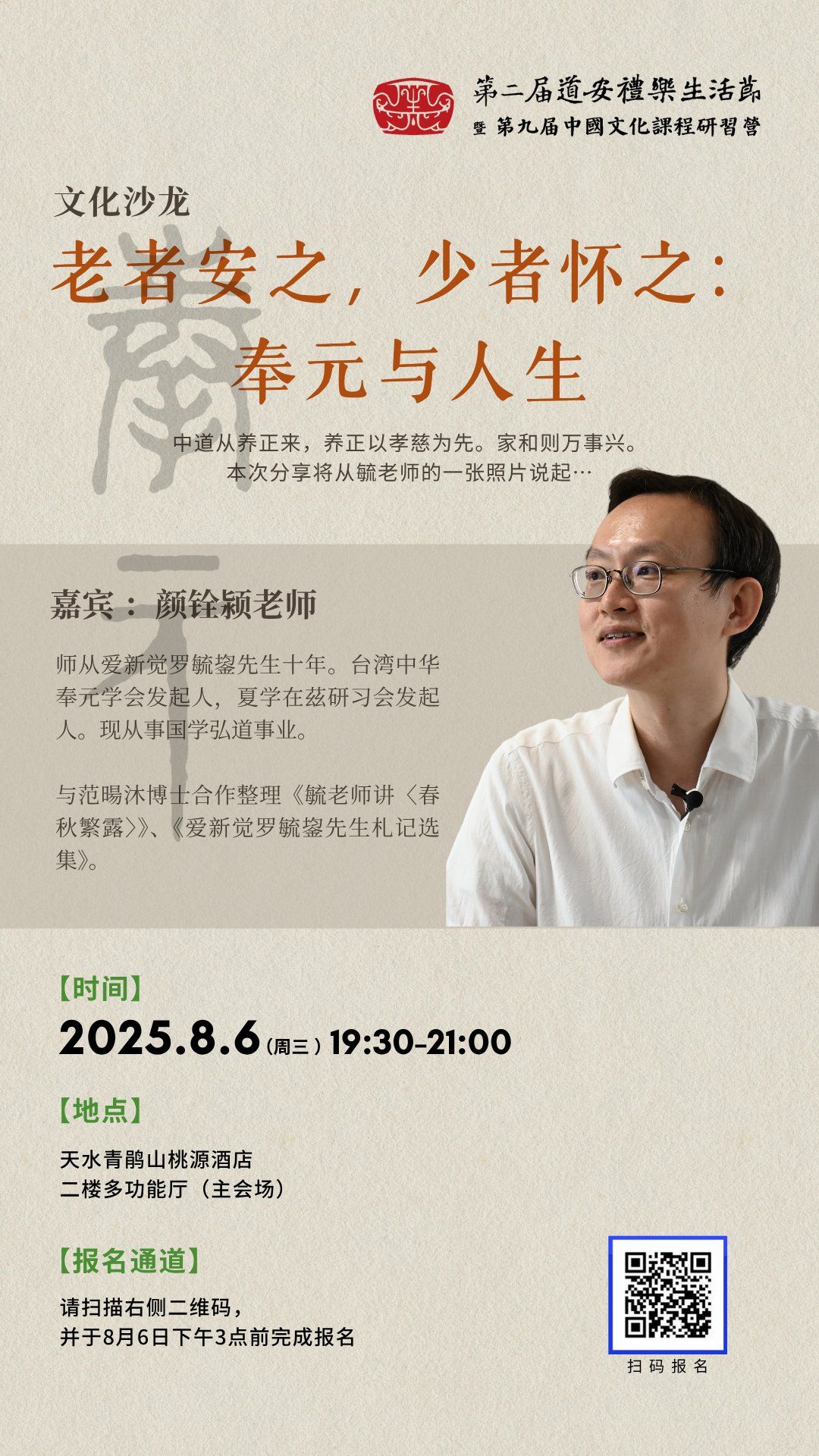

今晚,颜铨颍老师来分享《奉元与人生》

▼

■ 03

人人皆是千里马!

2026年草原勇士营预报名开始啦

( 欢迎青少年来到广阔的大草原,长养精神,养浩然之气)

▼

欢迎加入“道大”奉元班

人人能自觉,为自己的慧命负责!

(欢迎年满18岁以上的朋友们,加入这所没有门槛的大学)

▼

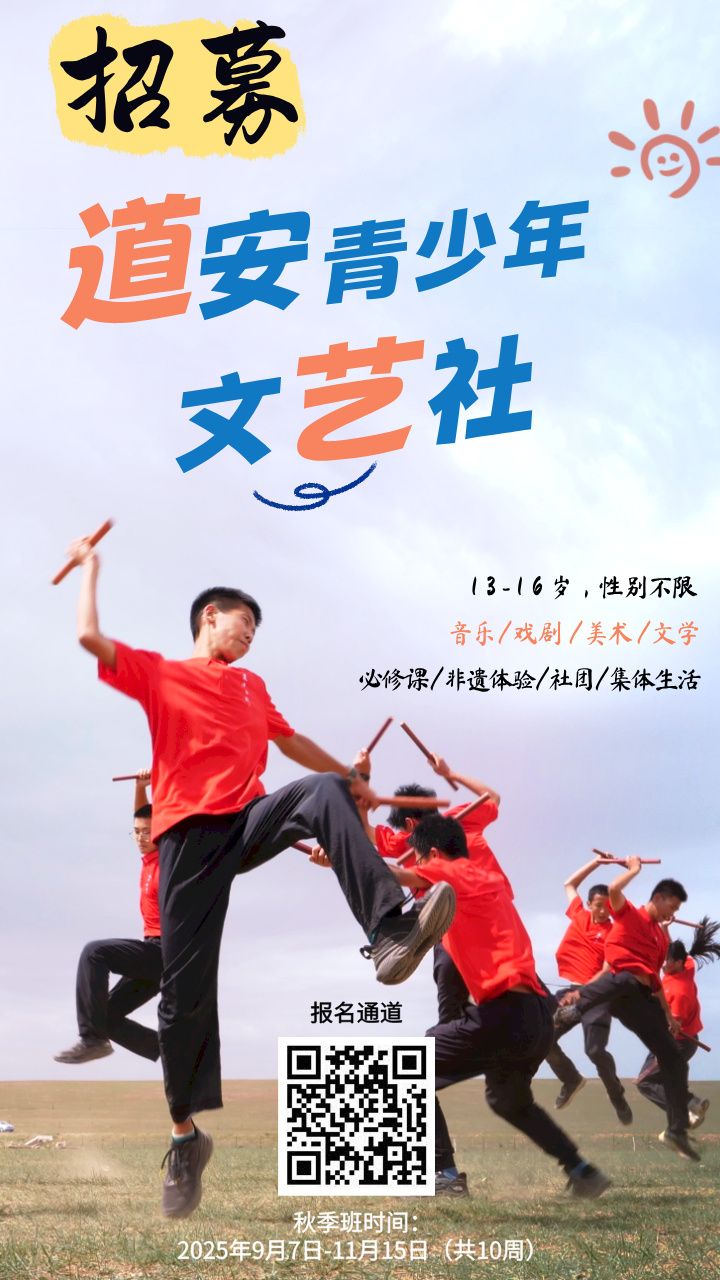

引导和帮助青少年发现才华,

建立自信,

逐步走上“大学之道”。

(欢迎13-16岁热爱文艺,对艺术有追求的青少年)

▼

本文图片来自

慧安、君群、泽芳、艾涵、雨麦。

– end –