文字整理 | 中霖

【目录】

第十三篇 全心全意为众生服务

第十四篇 没有惭愧心,就无向上奋发之志

第十五篇 做一个和平勇士

第十六篇 文德是以礼乐化民

(待续)

【正文】

第十三篇 全心全意为众生服务

◎子路问政。子曰:“先之,劳之。”请益。曰:“无倦。

这一章子路很正式地请教孔子为政之道,孔子送给他三个法宝:第一,“先之”;第二,“劳之”;第三,“无倦”。

这三件事都是站在:“服务”的立场,从自己出发。公仆难不难为,是一件事,为人民做事,就必须“贵通天下之志”“贵除天下之患”,这是为天下百姓服务的精神。抢先深虑、抢先做好,永不懈怠。子路是急性子也是急先锋,见义勇为,他是“子路有闻,未之能行,唯恐有(又)闻”,承诺不隔夜的行动派,孔子的提点,听在子路心里,是舒坦也是对味的。

“先之”,除以身作则的示范之外,还要率身树立典范。《礼记·学记篇》“凡学,官先事,士先志。”华夏民族的读书人都谈政治,志存天下,放眼立身行道,扬名后世。官先事,就不是搞利益、做贪官、要“先事”,先学会做事,要主动不能盲动,要先利民不先利己。做事要能明理,明理就要有“明辨是非”的真功夫,要立做“是”的事,不立做“非”的事;要立做“对”的事,不做“不对”的事,这才是“做事”。能做事才能谈做大事。【评:志大才疏,仅有美好的愿望,却缺乏干实事的能力,是不行的。所以,年轻时就要脚踏实地,多些历练,将来才能担当大任。】

《中庸》第二十八章:子曰:“愚而好自用,贱而好自专。生乎今之世,反古之道。如此者,烖(灾)及其身者也。”“自用”,自以为聪明、自以为是;“自专”,自作主张、专断独行。好自用是愚者,好自专是贱者,自用自专都不是干事的人才,只有具备贞固之德的人,才足以干事,《易经·乾卦·文言传》“贞者,事之干也”,说得很明白。搞政治要先倾听人民的声音,你才能知道如何做先人民之先的事。

“官先事”,总的来说,就是为政者要先学会做“民之所欲”的事,《书经·周书·泰誓上》“民之所欲,天地从之。”先学会为官之业,先学做哪件事,才能管理好哪件事。君子怀刑(型),小人怀惠。为民服务,必先垂范,先做老百姓的示范,然后成为典范。

“先之”,有三个要素:

第一,以“正”先之。“先之”,是要以止于至善的正道,走在人民的前面。为政者必须有当公仆的心,才能卑以自牧,视人民为头家。做国家的事,干百姓的事,一个诀窍,人民还没想到,领导者就已经“先做好”了。我们可以拿《论语·颜渊第十二17》季康子问政于孔子来做呼应。孔子是怎么回答的?孔子对曰:“政者正也。子帅以正,孰敢不正?”这是大本,也是很重要的原则。

第二,以“真”先之。“先之”,是要以念兹在兹的真心,守住自己的位行事。《中庸》第二十四章:“至诚之道,可以前知……善,必先知之;不善,必先知之:故至诚如神。”唯天下至诚,能够尽己之性,能教化天下之人,这是政治永恒的真理。

《中庸》第十四章:“君子素其位而行,不愿乎其外。素富贵,行乎富贵;素贫贱,行乎贫贱;素夷狄,行乎夷狄;素患难,行乎患难。君子无入而不自得焉”句中“素其位而行”就是“守其位而行”;“不在其位,不谋其政”的积极意义,就是“在其位,谋其政”,搞政治求真,舜恭己正南面就是个“真”,求真才是政治的法宝,求真才是政治的真理,离开了这个原则都是“伪善”,伪政治能走得远吗?

第三,以“情”先之。为政要“通情”,先之才有着落处。《易经》最通情,《易经·乾卦·文言传》“六爻发挥,旁通情也。”只有通情达理,所有的施政,才能合情合理地根据人性“先之 ”。《易经·系辞下传》第二章:“以通神明之德,以类万物之情。”类情是为了“极深研几”,《易经·系辞上传》第十章讲得很清楚:“夫易,圣人之所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之物;唯神也,故不疾而速,不行而至。”能充分了解万物之情,先之才能传人性之情,才能动人民之情。【评:这三层意思,以“正”先之,以“真”先之,以“情”先之,概括得非常精辟。值得同学们细细体会。尤其是各地易俗社,要想带动群众,移风易俗,需要有这三个“先之”。】

这个“先”字,是“先天下之忧而忧”的“先”。不是说“小人怀惠”吗?平民百姓怀惠我就施惠,而且先天下之惠而惠,这就是“先之”。想要做好先之,就必须有先之的智慧与胸襟。政治是实惠的,服务人民要有争“先”恐“后”的心,像在抢头香一样,这才是洞察的政治现实。

“劳之”的“劳”,有两个读音,一音牢,一音烙。读作牢,如:《论语·子张第十九10》子夏曰:“君子信而后劳其民。”劳,劳动。毓老师主张“劳”,读若烙,犒劳的劳。犒劳,以财物或酒食慰劳。执政,居正位,自己作人民的楷模、作群臣的表率;人民做得好,即时劝勉,及时慰劳,不吝奖赏。政治是从内心做出实惠的举动,不是敲锣打鼓也不是表面的标榜。政治要以“情”先之,更要以“情”劳之。有时候犒劳不是以“钱”了事,犒劳可以是具体的“物”传达关怀之“情”,重点不在实体的“物”,但借着这个“物”,就传递了领导者的“真情”,情的价值超过一切,一旦“真情流露”,最足以悦服人心。

子路听到孔子:“先之,劳之。”这个答案,应该很有感觉,所以继续“请益”,想再听听老师为政之道的秘诀,请老师多给一些诀窍。孔子加了两个字,“无倦”,就是从头到尾,从不懈怠。《论语·颜渊第十二14》子张问政。子曰:“居之无倦,行之以忠。”为政不贵多言,施政岂在多术?这两章都是从为政者自己的角度出发的。

孔子在政治上主张“无倦”,教育上主张“不倦”,这种精神从《易经·乾卦》大象来的,大象曰:“天行健,君子以自强不息”。【评:接了天命,当然就不知疲倦,终日乾乾,尽其性而已。】“无倦”可以当作“不懈怠”的单一意念讲,夙夜不懈,慎始诚终,问政以恒。也可以接着“先之,劳之”讲下来,也就是“无倦”是指“先之,劳之”的无倦说的,要夙兴夜寐,行健不息。为政要“先之”,也别忘了要“劳之”。

第十四篇 没有惭愧心,就无向上奋发之志

◎宪问耻,子曰:“邦有道,谷;邦无道,谷,耻也。”

这一章的关键字是:耻。

这一章从“耻”出发来探讨士君子的进退。引起解读角度的分歧,是原文的意思没有确切说明白,所以后世的注家,在“邦有道,谷”和“邦无道,谷”之间的思维,产生了分歧。尤其是第一句:“邦有道,谷”,解释有不同的视野,造成不太一致的解读。但是对“耻”这一个关键字的价值论述,是没有疑义的。

原宪的性情安贫乐道,狷介自持。他向孔子问了一个很道德的问题,礼义廉耻的“耻”。

清·顾炎武《廉耻》一文:“《五代史·冯道传·论》曰:‘礼、义、廉、耻,国之四维;四维不张,国乃灭亡。’善乎,管生之能言也!礼、义,治人之大法;廉、耻,立人之大节。盖不廉则无所不取,不耻则无所不为。人而如此,则祸败乱亡,亦无所不至;况为大臣而无所不取,无所不为,则天下其有不乱,国家其有不亡者乎?”

顾炎武又曰:“然而四者之中,耻尤为要……人之不廉,而至于悖礼犯义,其原皆生于无耻也。故士大夫之无耻,是谓国耻。”任何一个时代的读书人,都不能忘记民族气节,“知耻心”是养节的第一要务。【评:今日纪委那么繁忙,就是因为那些贪官污吏不知何谓廉耻,故加强学习,尤其是信仰的重建,是当务之急!】

“宪”:原宪,姓原,名宪,字子思。这一章疑为原宪所记,所以不称姓、不称字。“谷”:即俗称的俸禄,是我国旧社会的薪给。俸以钱计,禄以谷分。

我们找出《中庸》和《论语》两处,透过“义”和“勇”,诠释了“耻”的概念。

《中庸》第二十章:子曰:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。知斯三者,则知所以修身;知所以修身,则知所以治人;知所以治人,则知所以治天下国家矣。”

“知耻近乎勇”,勇者的力量来自“知耻”。耻和勇者之间,需要道德的“义”做连接。【评:浪子回头金不换,年轻人迷途知返,犯过错误的党员干部若有悔过之心,还是可以挽救的。而真正走上正道,需要当事者重新生发出义勇的精神。】接着我们看孔子怎么说?

《论语·为政第二24》子曰:“非其鬼而祭之,谄也。见义不为,无勇也。”

见义勇为,是知耻的升华,由内在而外在的表出,落实在人间的至美。这是一种坚持,无关乎成败。《孟子·告子上篇》孟子曰:“……羞恶之心,人皆有之……羞恶之心,义也。”羞恶之心就是知耻心,所以说羞恶之心,义也。《孟子》一书至少有两处关于“耻”的阐述:

《孟子·尽心上篇》孟子曰:“人不可以无耻;无耻之耻,无耻矣。”

《孟子·尽心上篇》孟子曰:“耻之于人大矣!为机变之巧者,无所用耻焉。不耻不若人,何若人有?”

这两章孟子诫人不可失了羞耻之心。一般而言,变诈之巧者,是缺乏羞耻心的人,用奸巧变诈以胜人,而不以为非,且自矜其巧,是其放失良心而习非以为是,自然离正道愈远,没有惭愧心,自无向上奋发之志。

关于“邦有道,谷;邦无道,谷,耻也。”孔安国注和朱子注两种看法是主流:

1. 以邦无道,食禄,作为耻不耻的判定标准。

三国·魏·何晏《论语集解》引西汉·孔安国注:“邦有道,当食禄。君无道而在其朝食其禄,是耻辱。”孔安国这种说法,上下文应该这样标断:“邦有道,谷。邦无道,谷,耻也。”周全一点的解释:“邦有道,不谷(不食禄)”与“邦无道,谷(食禄)”都算是身为知识分子的耻辱。

2. 以邦有道,“不能有为”和邦无道,“不能独善其身”,作为耻的判定标准。

南宋·朱子《论语集注》“邦有道,不能有为;邦无道,不能独善;而但知食禄,皆可耻也。”国家政治清明有机会显现自己的抱负,不能站出来为人民创造福祉,这是可耻之事。国家政治腐败,同流合污,不能独善其身,也是可耻的事。【评:古代读书人学而优则仕,今日读书人可发挥才华的渠道很广,不一定要做官。尤其是文化重建事业,在民间更有充分施展的机会,所以,我常劝体制内的朋友早点退休,在民间尽一个读书人的本分,移风易俗,带动社会风气的好转。】第一句指不能“有为”,第二句指不能“有守”。这一章事实上涉及了有德的君子,关于进退应有的取舍。

《论语》曾经记载一章关于“冉求”的事迹,孔子做了很鲜明的批判,他老人家似乎很生气。关键就是:“季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之”,孔子引以为耻,发了一顿脾气。

《论语·先进第十一17》季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。子曰:“非吾徒也,小子鸣鼓而攻之可也!”

大夫季氏掌鲁国之政,是无道的权臣,“季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。”冉求应该求去,不该恋栈。否则就是“耻也”。子曰:“非吾徒也,小子鸣鼓而攻之可也!”孔子要弟子门生“鸣鼓攻冉求之过”,主要批判的就是冉求的“助人为恶”。

第十五篇 做一个和平勇士

◎卫灵公问陈于孔子,孔子对曰:“俎豆之事,则尝闻之矣;军旅之事,未之学也。”明日遂行。

这一章是说孔子治国的重点在礼治,不在武治。可见孔子反对战争,他讲大同思想,以礼治国。【评:今日看待国内政治和国际政治,也应当立于这个出发点,为人类和平发展而尽一份微薄之力。】

孔子从鲁国第一次到卫国,待了十个月,《史记·孔子世家》说他被奉为客卿,拿俸粟六万,但是没有得到重用。卫国曾经发生卫灵公宠信南子,导致太子蒯聩不平的严重纷争,蒯聩意图袭杀南子不成,仓皇出亡晋国。

卫国是个小国,在地理上又夹在齐国、晋国两大国之间,蒯聩出事后,投奔到晋国。有一天,卫灵公向孔子问起“军旅之事”,打算以武力去对抗晋国,来解决他和儿子蒯聩的冲突!根据《史记》的说法,孔子说:“俎豆之事,则尝闻之矣;军旅之事,未之学也”。明日(第二天)卫灵公又和孔子谈话,可是卫灵公心不在焉。仰视天上的飞雁,色(眼神)不在孔子,孔子随即立马快速离开了卫国。这一章和《史记·孔子世家》的这两个“明日”有时间差。

“陈”,音阵,通“阵”,此处指布阵作战之法。卫灵公向孔子请教有关作战布阵的事。鲁哀公十一年(前484)冉求率左师抵抗入侵的齐军,并身先士卒,以步兵执长矛的突击战术赢得胜利。季康子问冉求,你这一套战术的本领向谁学的?冉求说学自孔子,然后趁机说服季康子迎回了在外流亡十四年的孔子。可见孔子对于作战的战略战术是有一套的。

《论语·述而第七12》子之所慎:齐、战、疾。

“慎”:慎国的大事。“齐”:音摘,同“斋”,戒洁;是祭祀前戒绝嗜欲、洁净身心之意,这里指祭祀。斋而祭,在强调祭祀的心神专一。为什么先提祭礼?因为我们老祖宗讲“祭政合一”,而且“祭重于政”,斋祭,以敬慎为贵,以虔诚为上。因此,“祭宗庙”“祭祖庙”的精神就在“诚”与“敬”。

从《春秋·左传·成公十三年》“国之大事,在祀与戎。”可以证明中国古代讲祭政合一,此句话的意思是国家的大事主要是“祭祀”和“战争”。但是,“国之大事,惟祀与戎。”并非泛指的祭祀与战争,而是指“祭礼”与“军礼”,两者都属于礼制的范畴,具体的落实就是“祭祖之礼”与“祭社之礼”。

“战”:战争,此指出战之前,告祭祖庙(宗庙)。古代出兵之前,要先举行祭社之礼,以示师出有名,以后发展出祭神求庇佑,祭毕以社祭之肉赐众人。

孔子不打没有把握的仗,一出手就要战无不克,《礼记·礼器篇》子曰:“我战则克,祭则受福,盖得其道。”

“明日遂行”:第二天就离开了卫国。孔子确知卫灵公非行道之君,此君不可教也,第二天就离开卫国走了,打算前往陈国。这件事发生在鲁哀公二年,可见孔子不喜欢战争。他赞美管仲,其中一个理由就是“不以兵车”。

《论语·宪问第十四17》子路曰:“桓公杀公子纠,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”子曰:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁!如其仁!”

孔子尊王攘夷,不以兵车,有仁德之功。孔子对于为政的看法是《论语·为政第二03》子曰:“道(导)之以政,齐之以刑,民免而无耻。道(导)之以德,齐之以礼,有耻且格。”这一段就明白主张以礼治国,反对战争。可以和这一章相表里。

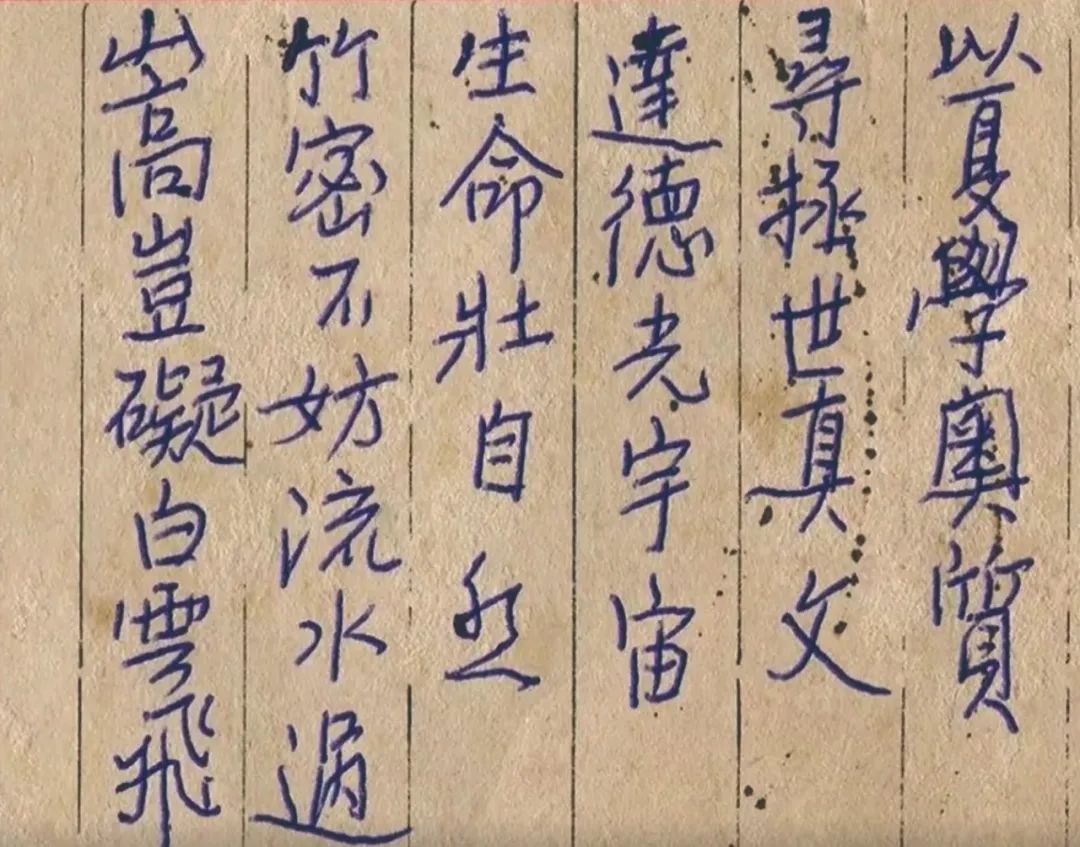

第十六篇 文德是以礼乐化民

◎季氏将伐颛臾。冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。”孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也,何以伐为?”

冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者,皆不欲也。”孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣!虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”

冉有曰:“今夫颛臾,固而近于费;今不取,后世必为子孙忧。”孔子曰:“求!君子疾夫舍曰欲之,而必为之辞。丘也,闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也;邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也!”

在春秋末期,鲁国大夫季康子把持朝政,季康子害怕颛臾帮助鲁哀公,于是打算攻打颛臾。冉有、季路既是孔子的弟子,又是季康子的家臣,他们在老师面前为季康子的攻伐颛臾和自己的失职行为辩护,因此就引出了孔子的一番驳斥。

这一章记述了孔子师徒的三次对话,文章自然形成三个层次:冉有由陈述事实的报告,到推卸家臣身份的责任,再由推卸责任提升到为季康子辩护,最后才表露了自己真实的态度。孔子这一方面,他首先表明自己反对攻伐颛臾的理由,再批评冉有季路的失职,最后阐述了自己德政、王道的政治主张。

孔子反对攻伐颛臾的理由有三点:第一,是“昔者先王以为东蒙主”,颛臾受到先王的礼遇,因此不可伐,这是从历史事实的层面提出的理由;第二,是“在邦域之中”,对鲁国不构成威胁,因而不必伐,这是从眼前政治现实的层面提出的理由;第三,是“社稷之臣”,臣不叛君,不可任意攻伐,这也是从眼前政治现实的层面提出的理由。

以下这一节孔子做了简短的政治演说:两个正面陈述,两个反面警惕,一个结论。

正面陈述部分:

第一,“丘也,闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”

孔老先生借着弟子登门提问的机会,向政事科的两位大弟子,好好上一堂政治学。“有国有家者”,指为政者应该有的王道作为。“有国者”,指诸侯。“有家者”,指有封地的卿、大夫。“不患寡而患不均”,这是儒家的观念。不怕少而怕不均,“均”是智慧手段,“平”是理想境界,至于“均贫”或“均富”,很多政治人物都成功了,天下“太平”或世界“大同”,这个“平”“同”的理想境界,应该是“均富”的“上达”,不是“均贫”的“下达”。

无私才能做到“均”,像母鸟喂食雏鸟,是“平均的给”;只有一个苹果,磨成汁,万民均沾,是“均平的施”。“货恶其弃于地也”,一切从“公”出发,就会“平”,想要达到“平衡”就要有“权”的功夫。“均”与“不均”,就要有“权”的智慧,有“守经”的“大仁”才有“行权”的“大智”。“均不均”决定了“平不平”。

“不患贫而患不安”,不怕贫而怕不安,不怕没有钱,怕心不能安顿。在上位者你能“仁者安仁”,安贫、安富、安贵、安贱,安患难、安夷狄,老百姓就能安一切苦难顺逆。“安贫乐道”要从上做起,上下相“安”,不能光说不练,从上行下效来,老百姓的眼睛是雪亮的。领导者能以正帅天下,万民“安居乐业”,你“安土敦乎仁”,老百姓才能“安土重迁”,你“乐天知命”,故不忧寡;老百姓就能“随遇而安”,故不忧少。“盖均无贫,和无寡,安无倾。”这说的是结论,以因果关系来推论。“公心均平”就无论贫富;“上下和谐”就没有多寡的问题;“各安其位”,就没有倾圮的灾难。孔子说给冉求与季路听,就是要说给季康子听,两千五百多年后,这“均无贫,和无寡,安无倾”,还要说给炎黄子孙听、说给天下人听。【评:林明进老师接着毓老讲《论语》,依经解经,老生常谈,为何十分必要?因为霸权当道,帝国主义仍然想宰制这个世界,所以,需要有王者出,王道兴,才能拨乱反正,天下和平。】

第二,“夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则安之。”

“夫如是”,就是指在国内能做到“有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”这种境界的为政者,仍然不能让“远人不服”,表示还没做到完善的“同人于野”境界,不能“近者悦,远者来”,就不是真正的大有天下。仁者真正的无敌于天下,是不分远近小大都能心悦诚服,心向往之的。

孔子提供了治国良方,不在以武力统一天下,要以文德一统天下。文德就是经天纬地的公天下之德,大道之行靠的就是天下为公,就是以文德治天下,这样四方之民才会归而服之。近悦远来了,还要做到依民之所能、依民之所需而安之。动兵以武,不是武德,武德的精神是止戈为武;以礼化民是文德,为政以德,有风行草偃的德化,善的行为的成就才是仁道。【评:哪怕只有方圆七十里,施仁政,行王道,有待时日,就可以做到近悦远来,这就是孔子的文化自信。】

反面警惕部分:

第一,“今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也。”

第二,“邦分崩离析,而不能守也;而谋动干戈于邦内。”

结论:“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也!”

这一章记载“季氏将伐颛臾”可能引爆的战争事件,是典型的“陪臣执国政”,它发生在鲁国政治的特殊背景底下。“陪臣”指的是孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家。他们的先祖即庆父、叔牙和季友都是鲁桓公的儿子、鲁庄公的弟弟,号称“三桓”。到了鲁哀公,孔子所处的这个时代,“三桓”把持鲁国权柄已经达一百六七十年之久。在这一百多年间,公室(鲁君)和私室(三桓)之间经常有争斗:如“鲁宣公十五年”针对三家分地扩展颁布了“税亩”制度;如“鲁襄公十一年”三家“作三军,三分公室,各有其一”;如“鲁昭公二十五年”鲁昭公欲诛季孙氏,三桓联合进攻,昭公被迫逃亡。“鲁哀公三年”,季氏也有鲁国“欲去三桓”之忧。

孔子一向反对“陪臣执国政”,对三桓的指责在《论语》中有许多记载。季氏将伐颛臾一事,不见《春秋》经传。后代《论语》的注家大多认为是子路、冉有向季氏转呈了孔子的驳斥与政治理论,季氏惧祸而止。《史记·孔子世家》记载:“仲由为季氏宰”,在鲁定公十三年(前497);“季康子召冉有”,在鲁哀公三年(前492),当时子路随孔子周游在陈国。《史记·仲尼弟子列传》有记载季康子向孔子询问季路、冉有才能的事,但并没有年代的记载。推测季路、冉有两人同为季氏家臣,应该是在鲁哀公十一年,孔子从卫国返鲁之后。子路跟随孔子从卫国回来,后来子路又入卫,子路死于鲁哀公十五年,卫国孔悝(音亏)之乱。

《论语·季氏第十六01》“季氏将伐颛臾”章,属驳论,《论语》一书少见的记录。春秋末期,鲁国大夫季康子把持朝政。鲁哀公有除三桓之意。颛臾离费邑甚近,季康子担心颛臾凭借有利的地理条件帮助鲁君,于是先下手为强,打算主动攻打颛臾。冉有、季路的进退,正处在身为孔子弟子和季氏家臣的两难,季氏有并吞颛臾的企图,面对孔老夫子平日的师训又忐忑不安,最后硬着头皮,同门师兄弟前往老师跟前请益,由于冉有一再为自己的失职行为辩护,于是便引出了孔子的这一番驳斥。【评:参照历史,观察当今现实,明辨之,笃行之,才能走得稳,走得远。】

近期连载,未完待续……

– end –