文字整理 | 中霖

【目录】

第九篇 人心就是具体而微的天心

第十篇 讲话的分寸

第十一篇 英雄不问出处

第十二篇 搞定自己,天下和平

(待续)

【正文】

第九篇 人心就是具体而微的天心

◎子罕言利,与命,与仁

本章言孔子慎言利,称美人性与仁德。

这一章的关键字是:与。“与”,当作许也、称许、赞许,比较恰当。和“吾与点也”的“与”意思一样。

《论语·先进第十一26》“……子曰:‘何伤乎?亦各言其志也。’曰:‘莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。’夫子喟然叹曰:‘吾与点也!’三子者出,曾皙后。”

《中庸》第一章:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。”

明·王阳明《尊经阁记》“经,常道也。其在于天,谓之命;其赋于人,谓之性。其主于身,谓之心。心也,性也,命也,一也。通人物,达四海,塞天地,亘古今,无有乎弗具,无有乎弗同,无有乎或变者也,是常道也。”

所以,“天命”说的就是“人性”,在天曰命,在人曰性,在身曰心,“心也,性也,命也,一也”。【评:阳明十二岁立志做圣人,然后用一生来践行,最终进入圣门,是因为他懂得了化繁为简之道。】《易经·乾卦》彖传:“乾道变化,各正性命,乃利贞。”“性命”二字,是合着说的。天、人、身,不同的位置用不同的字眼,其实“命”“性”“心”讲的是一件事,拿近人熊十力先生《乾坤衍》大海和小水沤的比喻就清楚了,从大海盛起的一勺海水,这一杓的小水沤和大海海水的“全体大用”,并无二致,完全一样,只是“具体而微”。【评:点滴归海,朵朵向善。】孔子说“性相近也,习相远也。”人性相近,本心相近,人为天地之心。孔学最高妙的经典就是《易经》与《春秋》。

《论语·公冶长第五13》子贡曰:“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也。”这里的“文章”,指《诗》《书》《礼》《乐》;“性与天道”,指《易经》《春秋》。不是孔子罕言“命”,是子贡不是这两门经典的传人。

东汉·许慎《说文解字》释“人”:“天地之性(生)最贵者也。”

清·段玉裁《说文解字·注》“《礼运》曰:‘人者,天地之心也’,按禽兽草木皆天地所生而不得为天地之心,惟人为天地之心,故天地生此为极贵。天地之心谓之人,能与天地合德;果实之心亦谓之人(仁),能复生草木而成果实,皆至微而具全体也。”

人心就是具体而微的天心,所以我们要学天。华夏之学就是法天之学。

天行健,我们就自强不息;地势坤,我们就厚德载物。天最大,尧就要则天,天德大公无私,天量无边无际;大学要学大,学大就要学天,学到大的境界,还要大而化之,因为《孟子·尽心下篇》孟子说,“大而化之之谓圣”。学天学什么呢?

一言以蔽之,学“止于至善”,“正”从一止,这是大学的正道,也就是“吾道一以贯之”之道。天地之性(生)人为贵,人是天地之本;人为天地之心,旨趣在阐明宇宙自然的法则和社会人心的法则是统一的,《易经·说卦传》第一章:“穷理尽性,以至于命。”就老祖宗的思维来讲,也无非就是实践人伦的“常性”而已。

华夏之学是仁学,就传统儒家而言,仁学是从法自然现象的两性之爱来的;

《书经·虞书·大禹谟》“(天有)好生之德。”

《易经·系辞下传》第一章:“天地之大德曰生。”

《易经·乾卦·文言传》释九五:“夫大人者,与天地合其德。”

《孟子·尽心下篇》“大而化之之谓圣。”

学天德(含地德)而成就仁德,这是儒家“以天为则”“以圣人为法”正统的人生哲学观。

我们接着看儒家的生命哲学观:

《中庸》第二十章:“仁者,人也,亲亲为大;义者,宜也,尊贤为大。亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也。”

《孟子·尽心上篇》“亲亲而仁民,仁民而爱物。”

《孟子·离娄下篇》“仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”

《孟子·尽心上篇》孟子曰:“知者无不知也,当务之为急;仁者无不爱也,急亲贤之为务。”

从“仁者人也,亲亲为大”到“仁者无不爱也”,从有“差等”的爱到“民胞物与”的大同之爱,这是儒家的生命哲学观,也是人生哲学观,更是政治哲学观,它是有次第的从“人性之所需”而建构产出的学术。从《易经·乾卦·文言传》对“仁”最古老的注解:“君子体仁,足以长人”,我们就可以知道孔子“与仁”的理由了。《论语》论仁不下于一百章,占了五分之一,这里就从简,只是概括说一说。

这一章孔子讲利、命、仁的话题,虽然只是短短的一章,历来一直有很大的争议。孔子罕言利,旨趣在孔子讲实利实惠,不讲空利空话。“利”天下之利,是襟怀也是理想,这得要修为与学习,不是说了算!所以孔子罕言。“命”与“仁”是人人天赋本来都有的,所以孔子要称许与发扬。

第十篇 讲话的分寸

◎孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。其在宗庙朝庭,便便言,唯谨尔。

这一章的关键义是:时中。

这一章记孔子在乡党与在宗庙、朝廷讲话的态度不同。在《论语》一书中,《乡党篇》表现在篇章的形式上比较特别,大致而言是记录孔子日常的生活起居、饮食、处世、言语、容止、周旋礼仪的风范等。共分成十八章。

在乡党邻里或家族宗族之间,地方贤耆士绅,上通天文,下知地理,早已形成乡里敬其老、尊其贤的文化。我们自己要特别注意,不能以知识的傲慢或地位的声闻一时,动辄对家乡人说“你这话不合逻辑”“这你不懂”“你没见过世面”“你这太迷信了”……动不动就搬出乡里人不懂的术语,然后再夹杂一些外国语,乡党之人会误以为你高高在上,睥睨一切,老先生们会骂死你,说你眼睛长在外层空间!

即便和乡前辈理念不同,也要懂得尊重的智慧,诚恳地点头示意,眼神专注,不妄批评,越胸有成竹,气势要越低。所以,在和家乡的先进或老前辈谈燕应对时,不管他们有多迂腐、有多鄙陋,都笑呵以对,人必有所不为,然后有为。老人已习惯一辈子的价值轨道,我们怎能忍心打破?不知不觉地以理训人,是伤人也伤己的一把锐利的笨刀。【评:这句话很值得“道安礼乐生活节”老年孝亲营的大美志愿者借鉴。更值得天下所有做儿女的,认真学习。】

等到换到不同的环境,就要有不同的作为。宗庙是讨论政事之处,不容吞吞吐吐,谁都不能造假;朝廷是施政的场所,是非要据理以对,正邪要谠言分明,但也不能滥发议论。该便言就滔滔不绝,该大义凛然就正大光明,分寸拿捏仍要中节,不可造次。没有超凡的修养,就没有超凡的成就;没有卓绝的锻炼,就没有卓绝的智慧。一个人的威仪是可以慢慢培养的,气宇轩昂、望之俨然都是锻造的结果。读书可以明理,这是一条修为与淬炼的捷径。

孔子生于陬邑的昌平乡,即今山东省邹城市;后迁曲阜城中的阙里。孔子在自己家乡,讲话态度温和恭敬,温恭得好像不善于说话。这个“似”是大智慧,是懂得该含章内敛的时候,就把自己摆在最低的位置,不该说话就闭口不语。好比大智若愚的“若”一样,不是真愚,功夫就在“若”,但必须“存诚”在其中。

声闻于时或显达在外,回到家乡或与乡人促膝叙旧,少说官话、大话、时髦的话、吹牛的话。在宗族家族圈、在年长者家乡人面前,特别是耆儒、老人家、老前辈跟前,不是显露口才的时机,不要随意凸显自己有学问。

直言曰言,论难曰语。说话要有“分寸”,才有所“守”。这不是对不对、好不好、美不美的问题,是适不适当的“乡党哲学”。为什么要入境问俗?俗是民俗、是风俗、是习俗,再怎么俗不可耐,都有它无与伦比的“神圣性”。我们认为的粗俗低俗,也许正是别人最在意、最不可侵犯的规矩。我们不经意地触犯地方的大忌,就大势已去,什么都对不上口。

“吉人之辞寡,躁人之辞多。”吉人、躁人是一件事,“辞达不达”“言当不当”“语切不切”,是居处乡党的大学问,很多人自我感觉良好,往往犯了目中无人、自以为是的大忌。做人、作文、搞政治都在一个“切”字。不懂得“切当”的人生智慧,经常会莫名其妙地受辱而不知其所以然,你可以随便如何说话,别人也可以随便怎么看你!尊重乡党的礼俗,把握分际,不以所贤而贤于人,不以所能而能于人。【评:待人接物,好好说话,这是大学问!】

一言以为智,一言以为不智,“似不能言者”,好像不大会说话,价值在慎言而切。“似不能言者”的“似”,不是不能言,是适人而言、是适事而言、是适势而言、是适俗而言。言少而节,言微而中,就是“似”的智慧。“似不能言者”,一个“敬”字,加一个“切”字,就是处乡党的言论之钥。

在乡党之间,注重宗族家族的情怀,事关孝悌的和谐,讲礼貌的话;在宗庙、朝廷之上,注重礼法的是非,要实话实说。不该说的话要三缄其口;该说的话也要谨慎地说。于今天而言,这一章告诉我们言语上的角色扮演。不同位置有不同发声的智能,恰如其分,则人不厌其言;言不当其时、话不当其位,不只是失其“切”。设想,如果孔子于乡党,大剌剌地“便便言”,会受到多大的谩骂与怒斥;孔子于宗庙、朝廷,“恂恂如也,似不能言者”,嗫嗫嚅嚅,能得在上位者的重用吗?

“说话学”,要“切”要“当”,看场合说话,真不容易。一出口就知智慧有没有,看环境再说话,会说话是不说没有用的话,是不说不恰当的话,不要以为人嘴两层皮,你怎么说别人就会觉得怎么有理。《易经·系辞下传》第八章:“易之为书也不可远……不可为典要,唯变所适。”中华民族的中道,真是瑰宝,连说话都要知“地”、知“人”、知“时”、知“位”、知“势”,而知其所“变”。

第十一篇 英雄不问出处

◎子曰:“先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。”

这一章解经者众说纷纭,毓老师说特别值得重视,足以一窥儒家“大道之行也,天下为公,选贤与能”的真思想,具体而微地呈现《礼记·郊特牲篇》“人无生而贵者也”的平等思想。对于两千五百多年以前专制政体的旧社会而言,这一章富有革命性,可以看出《春秋》重民、反对家天下制度的伟大思想。

孔夫子提倡公天下的政治思想,《礼记·礼运篇》“大道之行也,天下为公”。讲的是以人民为依归,人民才是主人。他反对家天下,《春秋·公羊传·宣公十年》“世卿(父死子继),非礼也”。代代皆卿,世袭罔替,这是不合礼的。《书经》首尧、舜,帝尧禅让帝舜、帝舜禅让大禹,微旨就在示“让”。《春秋》以鲁史为中心,首隐、桓(鲁国国君第十四世鲁隐公与十五世鲁桓公),并不是从第一世的伯禽谈起,可见含有深旨,“隐为桓立”的目的还是在讲“让”。所以,《书经》首尧、舜与《春秋》首隐、桓,都是借古人古事来阐释让德,这种让天下的政治意识与传统争天下的事实,正演绎着一种神圣高贵的政治理想和当时的专制现实在拔河。让天下的可贵在“天下为公”,天下为天下人的天下;争天下的可鄙在“天下为家”,天下为一家一姓的天下。【评:中国将全方位超越美国,成为世界的领头羊,不仅是靠经济实力、军事实力,最核心的是王道政治的古老智慧。】

毓老师采用清·刘宝楠《论语正义》的注解,主张“先进于礼乐”是指先进习于礼乐,然后进入官场做官,未入宦途没有官位属于平民身份,所以说:“野人也”。“后进于礼乐”,是指生下来就有世袭的爵位,世世代代为卿大夫,后来才学礼乐,所以说:“君子(世家子)也”。孔子认为家天下的世袭制度不合理,所以《春秋·公羊传》隐公三年四月、宣公十年四月两处说:“世卿,非礼也”,进行严厉的贬抑。孔子追求“大道之行也,天下为公”的公天下,所以要施行选贤与(举)能的制度,先进学后进仕(任官),人人生而平等,无贵贱之分。

古之人以仕宦为望子成龙之路,“学而优则仕”,一般老百姓,先进习于礼乐,学有所成,德有所修,才有可能走上官场。“先进后进”应该是指进学礼乐的先后之分。孔子平常教授弟子,《论语·述而第七17》“子所雅言:《诗》《书》、执(艺)礼,皆雅言也”。对于礼乐,他说《论语·泰伯第八08》子曰:“兴于《诗》,立于礼,成于乐”。

“先进于礼乐”,指先进习于礼乐。先说“先进”,在我们多数人的认知里,“先进”是指“老前辈”“老先觉”。明清以来大多采用南宋·朱子《论语集注》“先进后进,犹言前辈后辈。”因此“先进”就被当成“前辈”解读。事实上,西汉·孔安国(孔子第十二世孙)就有“先辈、后辈”之说,但是特定指“官场”的辈分而言。

北宋·邢昺《论语注疏》也有先后辈的说法:“先辈谓五帝以上也,后辈谓三王以还也”。可见当成前辈、晚辈的解释,其来有自。毓老师认为“先”“后”是“进学”的先后,不是指“进仕”的先后,不然后面接着说的“礼乐”,兜不起来。

礼乐的连用,是因为中国人讲“祭政合一”,古代言礼,大多指“祭祀”而言。礼讲规矩,如何陈列摆设俎豆之事,就是礼。乐之前有“舞”的阶段,手舞之、足蹈之,边唱边舞,进而为“乐”。乐是发之于性,乐以和性,所谓“成于乐”,是自然而然而发的。上层社会,“礼失求诸野”,礼丢了就“求诸野”,所以民间人情味特别浓。【评:道安礼乐的任务就是接续孔子的精神,导民以正,重建礼乐生活。】孔子说:“礼失求诸野”,是感慨鲁国礼乐崩坏,文化传承在民间。《论语·雍也第六17》子曰:“质胜文则野……”,这个“野”的精神在“简朴”;《论语·八佾第三04》子曰:“……礼,与其奢也,宁俭”,礼越俭越好,这也是“野”的本色。

东汉·班固《汉书·艺文志》“仲尼有言:‘礼失而求诸野。’”“礼失求诸野”是说当上层社会礼崩乐坏,忘失了传统的礼节、道德、文化的时候,可以到民间去寻找,因为民间往往保有丰厚的文化道德遗产。《孟子·滕文公上篇》孟子曰:“夫滕,壤地褊小:将为君子焉,将为野人焉;无君子莫治野人,无野人莫养君子。”毓老师特别说:“君子”,是指世袭的君子,卿大夫以上的世家子弟而言。“野人”,即庶民,是指一般老百姓。我们说“下野”“在野”,指田野、村野,都是民间的意思。

如果“先进于礼乐”的目的,是“学而优则仕”,那么“后进于礼乐”的现象,就是“仕而优则学”。凭什么这么说呢?关键在“君子”,君子除了指有德行者有官位者之外,这里的“君子”,特别指“有世袭爵位的世卿”。《论语·子罕第九06》大宰问于子贡曰:“夫子圣者与?何其多能也?”子贡曰:“固天纵之将圣,又多能也。”子闻之,曰:“大宰知我乎!吾少也贱,故多能鄙事。君子多乎哉?不多也。”“君子多乎哉?”的“君子”,就是指生下来就有世袭爵位的“君子”,和这一章的“君子”是一样的意思。世袭世爵世禄满床笏,都是世家子的生活世界,不是一般平民人家所能想象的。

毓老师大致采信清·刘宝楠《论语正义》和清·宋翔凤《论语发微》的说法。对于“野人”和“君子”的解释:清·刘宝楠《论语正义》“野人者,凡民未有爵禄之称也;君子者,卿大夫之称也。”对于“先进”与“后进”的解释:清·宋翔凤《论语发微》“先进,为士民有德者,登进,为卿大夫自野升朝之人;后进,谓诸侯卿大夫皆世爵禄,生而富贵,以为民上,是谓君子。”

“如用之,则吾从先进”这一句也是关键句,究竟要怎么解读?历代注释者也是各说各话。毓老师主张:如有机会“用事”“用世”,为国家做事、为天下举才。那么孔子会选用先进于礼乐的野人从政,可见他强调平民政治,主张选贤与能的选举制。选用先进学礼乐有成的平民来为官,意在废除“世卿”,因为“世卿,非礼也”。

《公羊传·哀公十四年》“拨乱世,反诸正,莫近诸《春秋》。”

《史记·太史公自序》“拨乱世,反之正,莫近于《春秋》。”

今文经盛行于西汉,主张选贤与能,天子不贤应让位。《孟子·公孙丑上篇》孟子曰:“尊贤使能,俊杰在位;则天下之士,皆悦而愿立于其朝矣。”又云:“仁则荣,不仁则辱。今恶辱而居不仁,是犹恶湿而居下也。如恶之,莫如贵德而尊士。贤者在位,国家闲暇,及是时,明其政刑,虽大国必畏之矣。”历朝历代都不喜欢今文经,因为古文经维护帝制,故为专制政体所重。东汉·郑玄作注融合今文经、古文经,从此以后,今文经式微,不易复兴,历代尊孔,大多是假孔子之名来卫护专制政权,真是如假包换的“挂羊头卖狗肉!”

第十二篇 搞定自己,天下和平

◎颜渊问仁,子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目?”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

这一章的关键句是:克己复礼为仁。

颜渊问仁,这是大哉问!我们总以为会有历史性的惊天一答。孔子面对得意大弟子之问,回答却很生活化,一点都不深奥。一句“克己复礼为仁”,说尽“仁道”贵在“行”,不贵在知,仁道不能等,知而必行,即便不知也能行,孔子不是说:“不践迹,不入于室”,也可以成为善人吗?所以,觉性也是知,人人心中有人性。

“克己复礼”,只要一日,天下就归仁焉,当然这是鼓励性的夸饰之言,合理的意涵应该是指积累“克己复礼”的功夫,有一天就能完全实践仁道。克制自己不合理的欲望,回到礼的大道上来,就是行仁,而且足以让天下人归仁焉,就是天下人就都称许你是个仁人了。行仁道不是呼口号,是自己在仁道上一步一脚印,不间断地实践,永不懈怠地走,不是让别人拉着你走。“复礼”的“礼”,并不高调,也是落实在私德的“视”“听”“言”“动”。孔子在回答季康子问弟子孰为好学?他的答案是颜渊,“不迁怒”“不贰过”。行仁道就从言行举止做起。

颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣”。所以,《论语·雍也第六06》孔子赞美颜渊:“回也,其心三月不违仁,其余则日月至焉而已矣”,可见颜渊不只是“一日克己复礼”而已,他是“时时”都在仁道之上努力修为,因为《论语·里仁第四05》子曰:“……君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”颜渊听懂了“为仁由己,而由人乎哉”的惕厉,也听明白了“一日克己复礼,天下归仁焉”的鼓励。“礼”从人性出发,是做人的大本,“勿”,是警惕之词,正是“节”的分寸。

毓老师晚年提出“元一天仁”四个字,这是从形而上的“元学”,落实到形而下的“仁学”。“元一”体用不二,“天仁”也是体用不二。

《乾》《坤》两卦有乾元、坤元。《易经·乾卦》彖传:“大哉!乾元,万物资始,乃统天。”《坤卦》彖传:“至哉!坤元,万物资生,乃顺承天。”乾元、坤元上头还有最初的“元”气,简单地说就是太极。乾元、坤元可谓最初的阴阳,阴阳是太极的两面,二而一,不是两个。

关于“元一”。毓老师说:“元者,善之长;一者,用之端。”元是生命最初最始的肇造,尚未产生作用时,已经具体地存在,这是“本体”,这是形而上,这是看不到的抽象与无形;元必得要动,才有生气。所以,太极生两仪,这是元气的大化,一切生之元(起源),一画开天也开地,太极透过两仪,乾元、坤元的流动交感,是善之起源,是宇宙万有生命的伊始。从最初生命力的定义而言,这就是:“元者,善之长”。元的作用就是一,“一”,这是看得到的具体与有形。数字从一开其始,一点就灵,云行雨施,品物流形,然后变变化化,无穷无尽,这都是从“缊(天地间的元气)相感,万物化醇”(《易经·系辞下传》第五章)而来。这就是“一者,用之端。”

我们老祖宗的学问讲“一”,就《易经》而言就是“元”,这是从生命哲学思索出来的一套思想体系。孔子改一为元,这是太老师康有为的说法。《易经》以“元”开首“乾:元亨利贞”。《春秋》以“元”系年“春秋鲁隐公元年春王正月”。这两部书是儒家最深奥的经典,也是最重要的经典,《易经》《春秋》可以说是儒家的“元经”。

《论语·里仁第四15》子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣!”

孔子以“一”来贯串他的“正道”“王道”“仁道”思想。曾子以“忠恕之道”的将心比心,来诠释孔子的“吾道一以贯之”,这是从“内圣外王”的步骤与发展来说的。

《论语·卫灵公第十五03》子曰:“赐也,女(汝)以予为多学而识之者与?”对曰:“然!非与?”曰:“非也!予一以贯之。”

孔子以对“一”生生作用的觉知与实践,告诉子贡学道不是知识的学习。

《大学》经一章:“大学之道……,在止于至善。”“止于至善”就是“止于元”,凭什么这么说?因为《易经·乾卦·文言传》“元者,善之长也”。既然是止于元,那也就是“止于一”,因为一是“元”的作用。元是善的最初,善的第一个(我们说长子,就是指第一个儿子),郦道元字善长,是最好的旁证。元之生就是一点就灵的善端。

《易经·系辞上传》第五章:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。”就易理而言,道的本体为太极,道的作用为阴阳,阴阳是一体的两面,非为二。而孤阳不立,孤阴不生,宇宙万物生成之道,在于阴阳交会。万物系由阴阳所构成,而原本于元,透过乾元、坤元而化生,明洁纯净,故无不善。这种纯然不杂之气,所化合而成的生命元素,当然承继“元”的纯善,故曰“继之者善也”。道生一,一生二,二生三,三生万物……(以下)莫非生生之善。

从《易经》太极生两仪(最早的乾坤阴阳)之理而言,“止于至善”就是止于“太极”。所以,《大学》这本书讲的是学大,学到最高境界就是大人,想要修养到大人境界,(大人境界就是《易经·乾卦·文言传》释九五:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。”)就要学大人之学,什么最大?《论语·泰伯第八19》孔子曰:“唯天为大,唯尧则之。”天最大,所以学大就要学天,天怎么来的?我们再往宇宙最初去看,一画开天(也开地),天(地)是元生的,是“一”作用出来的。所以,大人之德如何成其大?莫非学大→学天→学元→(学一)。

近期连载,未完待续……

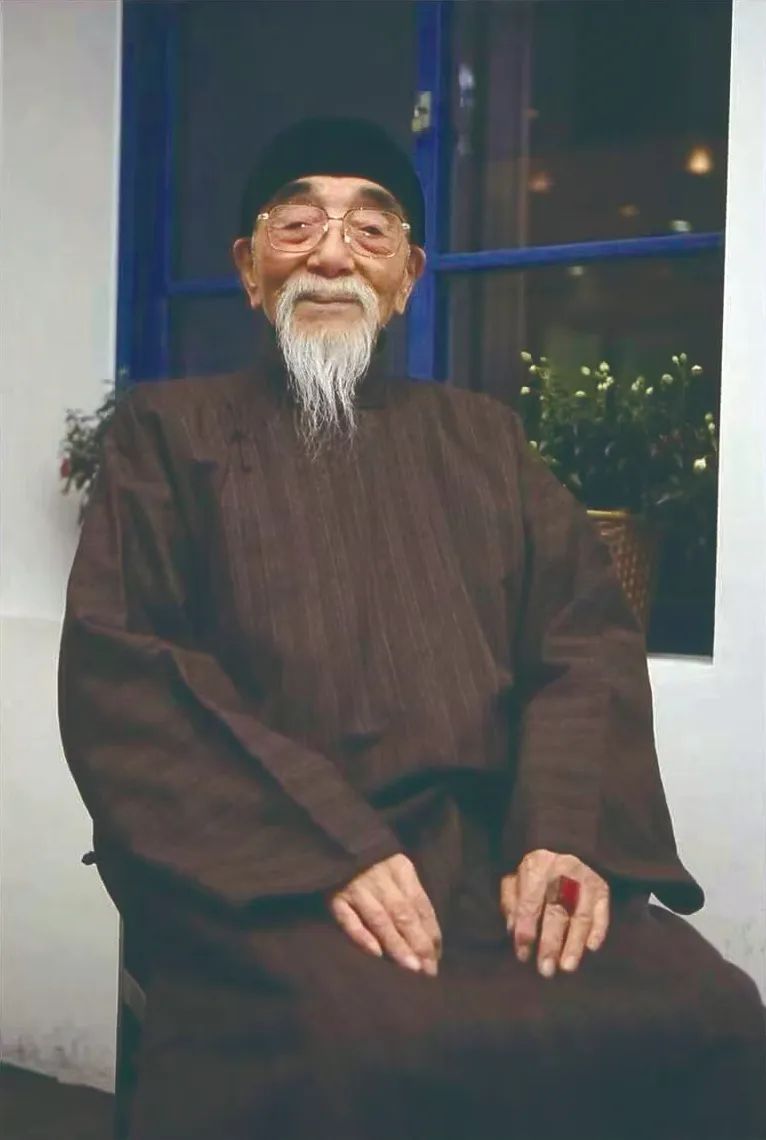

本文图片来自林明进老师。

– end –