学习日志 2025年9月8日 星期一

文字及整理 | 中霖

日知录整理| 慧安

有朋友推荐吴军先生的《数学之美》一书,昨天有空静下来细读。该书最后一章《数学的极限——希尔伯特第十问题和机器智能的极限》,涉及人的思维意识的局限,写得很清晰,颇为精彩:

今天,当计算机解决了越来越多的智能问题之后,人们对人工智能的态度从怀疑渐渐走向迷信。不了解人工智能背后技术的人开始凭着幻想猜测计算机的能力,即便是一些从业者也是糊里糊涂,完全忘却了计算机的能力有数学上的边界。这一边界,就如同物理学上无法超越的光速极限或绝对零度的极限一样,在最根本的层面上限制了人工智能的能力,这一边界与技术无关,仅取决于数学本身的限制。具体到今天大家使用的计算机,它有着两条不可逾越的边界,分别是由图灵和希尔伯特划定的。

……今天之所以机器智能显得极为强大,靠的是人们找到了让机器拥有智能的正确方法,即大数据、摩尔定律和数学模型这三个支柱。我们在前面各个章节中所介绍的内容,其实依然只是一部分数学模型而已。这些数学模型将各种形形色色的实际问题变成了计算问题,当然,这里面有一个前提,就是那些问题本质上就是数学问题,而且是可以用计算机计算的数学问题。但是,当计算机科学家们揭开了一个又一个这样的问题的数学本质之后,人们自然就不免会贪心地以为这样的进步是没有极限的,以致浪费时间去解决根本解决不了、可能也没有必要解决的问题。而那些行业之外的人若是有了这种想法,则难免会担心出现机器控制住人的事情。外行产生这样的想法情有可原,因为缺乏专业知识,但是如果不少从业者也想不清楚这个道理,那就是思维方式的问题了。大部分人的思维方式都是所谓的脚步累加,一点点进步,很难看清大的格局。

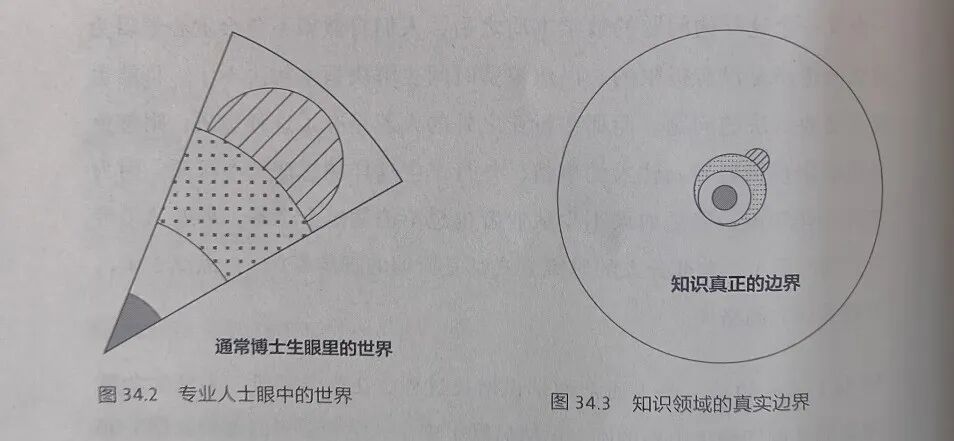

譬如,我们来看看一个人通常的学识增长过程。在小学阶段,大家学会最重要的基础知识(中心的圆),然后到了中学,学到更多的基础知识(第二圈的圆)。到了大学之后,则在某一个方向上大大增加了知识,并且拓宽了知识的边界(第三圈的圆),这些知识通常都是对前人经验的学习,但是到了博士生阶段(或者从事专业工作之后),就开始创造出前人不知道的知识,这便是超越原有边界的那个突出的部分。为了凸显出这一部分,图中我将它画得很大,但其实通常是一个不显眼的小鼓包。

在绝大部分博士生或有所成就的专业工作者看来,知识的边界是图34.2所示这样的:他们所研究的领域占据了人类知识的中心,而且比重特别大;接下来绝大部分领域知识已经被认识,或边界已被洞察到,剩下的只是修修补补,填满整个扇形空间而已。在相对论被提出之前,大家对物理学的看法便是如此。然而,遗憾的是,认知世界的真实边界是图34.3所示这样的。

我们对人类知识的贡献,可能只不过是在这个巨大的空间中加入了一个点,而在这个边界内还有很多未知区域,它们对我们来讲依然是虚空。当然,边界外的虚空更大。

图灵思考问题的方式恰恰和常人相反,他会先划定计算这件事情的边界,在他眼中边界内的问题都是可以通过计算来解决的,当然在边界外可能还有更多的问题,它们与计算无关,无法通过计算来解决,因此图灵并不打算考虑它们。至于边界内的问题如何解决,图灵也并不清楚,他把解决边界内每一个具体问题的机会留给了后人,他只管划定这条边界,并且为边界内的问题提供了一个通行的方法。有了这样一条边界后,后人就不必再浪费时间纠结没有意义的事情,也就不必试图超越边界或极限做事情。

……今天,我们所要担心的不是人工智能或计算机有多么强大,更不应觉得它们无所不能,因为它们的边界已经清清楚楚地由数学的边界划定了。我们今天所遇到的问题反而是不知道怎样将一些应用场景转化为计算机能够解决的数学问题。整本《数学之美》,其实讲的都是这件事。

【小结】通过希尔伯特和图灵等人对于可计算这件事情边界的思考,我们可以看到一种不同于常人的思维方法——不是一点点地向前试探边界在哪里,而是高屋建瓴地从理论上找到一个不能越过的硬边界。知道边界在哪里不是我们的厄运,而是福气,因为我们可以集中精力在边界内解决问题,而不是把精力耗费在寻找边界之外可能并不存在的答案。

《数学之美》这本书的前面内容,我没来得及读,但读完这最后一章,不禁对作者刮目相看。我想,该作者的其他作品都应该买来,在开学后的头一个月,与同学们共读。具体书目有:

《浪潮之巅》(电子工业出版社2011年版)、《硅谷之谜》(人民邮电出版社2015年版)、《文明之光》(全四册,人民邮电出版社2017年版)、《具体生活》(人民邮电出版社2018年版)、《吴军数学通识讲义》(新星出版社2021年版)、《吴军阅读与写作讲义》(新星出版社2021年版)、《见识》(中信出版集团2018年版)、《态度》(中信出版集团2018年版)、《格局》(中信出版集团2019年版)、《元智慧》(新星出版社2022年版)、《富足》(中信出版集团2023年版)。

我们可以借助这位人工智能专家的视角,对“学习”、对生命和对这个世界的看法,进行深入的探讨、辨明。不用担心孩子们的理解力,正如前面的插图所示,孩子们的知识储备和思考能力有限,但对“超越了知识边界”(即“不可思议”的)的领域,孩子与成人的感知能力完全相同,甚至比成年人更敏感,直觉更强。请问:超越了数学边界、超越了人的逻辑理性的那个能力是什么?

今天是新学年的第一天。主课,我们将回顾“九三”阅兵盛况,共同感受一下我们身处其中的此“时”——放在现代文明史的当下。当中国历史这一页新篇章掀开之后,许多事情就更明朗了。

昨日,白天与各地来的家长交流,晚上参加夸父班的家长会。能感受到不少家长朋友通过这几年自身的学习,意识状态有了很大的转化,从“非此即彼”、“非白即黑”的二元对立,变得更中肯、更豁达。真是令人欣喜!

很长一段时间,人们崇尚科学思维,认为“学好数理化,走遍天下都不怕”,盲目地将“科学”等同于真理。其实,“科学”只是观察和研究事物的一种思维方式,而作为“科学之母”的数学,它也不是万能的,数学也存在边界。数学并不是如伽利略说的那样,是“上帝描写自然的语言”;数学只是人的抽象思维能力构建出来的一个理想模型,它可以用来描述真实世界,但永远不等于真实。

吴军先生的两幅插图很形象,深刻揭示了科学思维的局限。其实,美国著名科普作家、天文学家卡尔·萨根(Carl Edward Sagan,1934-1996)很早就说过,“科学就像手电筒的光柱,在手电筒能照到的地方,科学都能说得明明白白;但是在手电筒光柱的外面,是茫茫的黑夜,是魔鬼出没的世界。”——这是西方人的认识,在他们的精神传统中,一个是哲学(科学只是从古希腊的自然哲学中发展出来的一个分支),一个是宗教。这两者加起来,才接近于一个完整的西方文明。但哲学与宗教之间有不可逾越的鸿沟,这就叫“神人二分”。

而在华夏文明传统中,“可思议”的世界,与“不可思议”的世界,就是一个整体的阴阳两面,而作为“天地之性最贵者也”的“人”本身,才是沟通阴阳的真正管道,故《礼记》曰:“人者,阴阳之交,鬼神之会也。”每个人都具备这种能力,而不是极少数人具备的某种特异功能。这种“特殊能力”,或曰最大的“神通”,就是心领神会的能力,人人本有;而这种不经过后天学习就有的觉知,叫做“良知”;不经过后天学习就有的能力,就叫作“良能”。

跨越现代知识教育体系的新一页,就是对天赋的“良知”“良能”,重新确认。惟有从这个生命的大根大本出发,才有体会“天人合一”的可能;否则,“天人合一”这个词只是一种玄而又玄的概念,于我们毫无用处。

新中国!新人类!新气象!惟有祝福!

附:【夸父班同学日知录选编】

■ 01

今天是开学第一天,我们(和两个同学,还有我的妈妈)很早就来报到了。上午我负责签到,下午我和另一个同学一起画黑板报,中间有几个同学来帮忙。能来夸父班,我非常开心!第一天也很顺利,谢谢我的父母同意和支持我来夸父班!

■ 02

今天,正午抵达了冀州。下午,便见到了同学们。时隔了一个暑期,大家都没有很大的变化,也看到了很多新面孔,十分欢喜。

日志中也看到丁亮老师写的书法作品。是啊,我们都是可亲、可爱的人,都是一家人,要惜缘啊!

■ 03

新学期开始了,又回到了基地——玉泽园。我到的时候已经是下午了,太阳洒在地上很刺眼,园子里早已聚集了许多同学,有老生,有新生,但都是忙碌的身影。

站在厨房中干值日时,相对于开学前的兴奋,更多的是面对陌生同学的无助,但这何尝不是一种新的历练。一切困难都需要时间来化解,它就像一把钥匙,经由自己的努力慢慢破开千难万险,力给对了就打开了。

祝福这一学期顺利!

■ 04

临走一日,与家人们一同围桌聚餐。母亲握着我的手,对我说:“我真的很感谢我的女儿,你在我的学习道路上给予了我很大的帮助,也是我共同学习的道友。”

父亲与姥姥都是不善言辞的人,但他们的爱都藏在行动里。父亲算是个纯正的商人,从前的观念都较为固执。但随着我进入夸父班的学习后,他也看到了我细水长流的变化,也愿意放下原有的执念,随我一同共学,主动投入到奉元班,开始“重新”学习。

能有缘成为一家人,相互选择、信任,再慢慢共同愿意踏上这条向道之路。生死离别,固是人生的常态,但也正是家人的这份信任,这份来自心底的根本自信,让我勇于去正确面对,不迎合,也不惧怕,真是感恩不尽!

春去秋来,今朝大家又相聚于玉泽园。多时不见,心里的轻安乐便油然而生。这学期愿意担当更多,也希望自身认真面对每一个节点,不骄不躁,感恩所有!

祝福朋友们翻开自己的新一页!

■ 01

明四时,走四方!

(欢迎愿意为自己的慧命负责的大美青年)

▼

■ 02

此生,有志做“传道人”!

(欢迎想要成为“大先生”的朋友们,我们愿意助教师们一臂之力)

▼

本文图片来自中霖、泽芳。

– end –