学习日志2025年9月7日星期日

天之所覆,地之所载,日月所照,霜露所队:

凡有血气者莫不尊亲,故曰:配天。

——《中庸》

前天收到沈阳佟号老师的邮件,谈到她们组织孩子们徒步,去参观“九一八”纪念馆的情形:

为纪念中国抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,中国举行了“九三”天安门广场阅兵。審陽易俗社借此机会组织了一次徒步之旅,于9月2日从棋盘山世博园出发,步行19公里到达“九一八”历史博物馆参观缅怀先烈,随后又到沈阳市东关模范学校参观周恩来纪念馆。9月3日孩子们在一起集体观看了阅兵典礼。

两年前在华德福学校给八年级学生讲近代史,因为是沈阳人,格外对“九一八”历史关注过,也是身为沈阳人第一次详细了解近一个世纪之前发生在生我养我的这块土地上的大事件。课程结束后写了一个关于“九一八”事变的剧本,剧本里并没太多渲染当时的政府行为,张学良也并不是主角,最打动人的那一幕是一对农民夫妇,他们看着家门口的南满铁路每天运送煤炭、木材、粮食等,一火车一火车地运走,终于有一天几个日本军官抓到他,让他帮忙拍几张照片就会给他“大大的好处”,于是他们憧憬着将会有美好的事情发生,但等待他的却是永远地离开了这片深爱的土地,再也没见到那还未出生的孩子……

戏剧的最后定格在一首歌曲《松花江上》,所有东北的民众和学生赤手空拳,但悲壮勇敢地从东北这片土地将抗日救国的思想和行动传遍中国,“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那漫山遍野的大豆高粱……九一八,九一八,从那个悲惨的时候”。写这一段剧本时,我更多的是从我的爷爷奶奶的亲身经历去链接和感受,我的爸爸曾和我多次讲到,日本侵略沈阳时,爷爷奶奶刚成家,爷爷被日本人抓去地下矿场给日本人做武器,奶奶为了求生给日本人家洗衣服,后来因为爷爷得了肺炎,起不来干活,就被日本人扔出了矿场,也因此捡了一条命。每次走过日本人和俄国人建成的沈阳站时,都想象着17岁的奶奶是怀着什么样的心情一次次走进日本人的家庭洗衣服。

新中国成立后的爷爷去读了几年书,当上了村支书,加入了共产党,一辈子感谢党的恩情。昨天的天安门广场“九三”阅兵,唱响的第一首歌就是《松花江上》,听着会心痛,但却有力量!在纪念中国人民抗日战争胜利75周年座谈会上,习近平总书记讲到“九一八事变后,中国人民就在白山黑水间奋起抵抗,成为中国人民抗日战争的起点,同时揭开了世界反法西斯战争的序幕”。“八年抗战”也被更正为“十四年”,天安门城楼最后飞过的战斗机拉出了十四道彩色的线,象征于此!

徒步19公里走在去“九一八”纪念馆的路上,虽然身体酸痛,但沈阳刚入秋的街景很养人,早上6点准时出发,太阳已经升起,路上车辆稀稀落落,好像街道还没睡醒。两旁的大白杨叶子已经开始掉落,风吹过来,簌簌作响,凉爽宜人。棋盘山的森林路是一条双向六车道外加双向自行车道的宽阔大路,我们審陽易俗社一行14人大步走在路上。对于从小就生长于此的我,用双脚丈量她,却被她温暖着,有故土难离的情愫升起,有可以被包容的幸福。

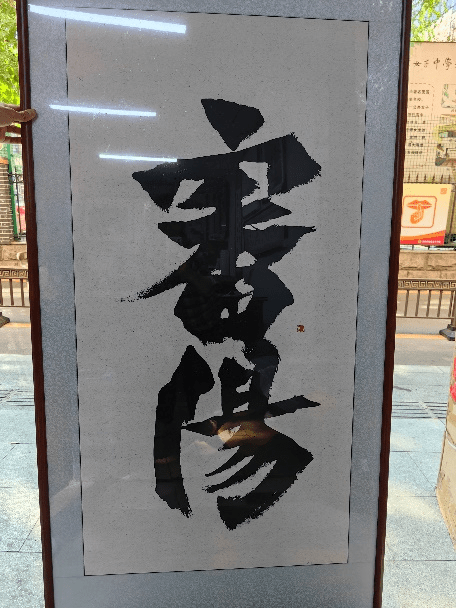

说到这里,特别想说一下審陽易俗社的由来。在天水,我们几个沈阳的朋友找到黄明雨老师,聊到我们有想法要在沈阳做化民易俗的事,黄大学长非常支持。后来也和林明进老师和颜铨颍老师聊到,我们尊敬的毓鋆老先生,虽然在台湾传道60余年,但说出来的话却是地地道道的沈阳方言,乡音难改。作为沈阳人,我们很想赓续文脉,接上这口气,向毓老学习,想把礼乐文明在沈阳传承。后来遇到丁亮老师,斗胆向丁亮老师求个易俗社的名字,他想了想说:“就叫‘審陽’吧,瀋陽的‘瀋’去掉三点水旁,就是審视的審,瀋陽的‘陽’,就是动,要出去(陰就是回来),所以審陽就是光明浮现,你要出去的时候,你能够很明显地察觉到那股光明。我们经常会习惯性地把它压下去,会用很多‘寻常’的意念,认为它不合逻辑。而那种自明、阳气出来时会很快,就是中孚卦,像天上的鸟,咻~地飞过去,很快就看不到,这种自明就会不见了,但它会反复出现,需要你去审视。審陽,也应和了奉元。”就这样自然而然,審陽易俗社因缘和合而成,无限感恩!当晚也得到了丁亮老师的墨宝“審陽”,可亲可爱可敬的人们啊!

審陽易俗社还没有具体的房舍,但却有很多热情的沈阳人托举着它,希望它能长大,希望这里的孩子和父母都能找到心中的神明,对自己的慧命负责,对社会和天下有担当!

无独有偶,昨晚读到慧安老师转来的一篇关于电影《南京照相馆》的影评,作者是一位华德福毕业生,现转载如下:

对于我这样一个精神状况堪忧,身体状况欠佳的人来说,我清楚自己其实最好避免看《南京照相馆》这类型的电影。我甚至能想象,如果我去问我那位可敬的“老中医”,他肯定会说些类似于“你能不能看点令人心情舒畅的东西”这样的话。

事实上,这两年我也确实避免看纪实类的,太过严肃的,或者是煽情的电影。某种程度上这样做确实没有令我摇摇欲坠的精神状况雪上加霜,感谢老天。然而今天,当我终于走出电影院,不断地按揉着自己发疼的心口时,颤抖的手在说:你,今天晚上别想睡觉了。我知道,我已经做了决定,而现在就要承受它带来的后果。唯一能使我好过一点儿的,可能就是坐在这里,把脑袋里叫嚣着的这些废话都写下来。说不定这样今晚就能睡着觉呢?

为什么要拖到现在才去电影院?《南京照相馆》已经上映好几周了。刚上映那阵子,出于自我保护,我没有打算去看。但是那一阵的朋友圈里,社交媒体各大平台上,掀起了一股妖风:“别带你的孩子去看南京照相馆!”诚然,我相当认同不要让太小的孩子看战争类型的电影,他们还未有足够完善的心智去真正理解其中真正发生了什么。这部电影不会跑掉,它就在那里,不必着急,可以等孩子们到了学近代史的年龄,再让他们看不迟。但是这篇文章我仔细拜读了,一开始还显得有理有据,写到后半段就逐渐暴露了走狗本性,看得我气血上涌。这里就不多提了,我不想再把这一坨狗屎翻出来再吃一遍,感兴趣的看官请自行查找。

为了保证自己的血压正常,那段时间我刻意没看朋友圈,也没有在平台上关注任何关于这部电影的信息。我忏悔,所以今天我特意花了比较贵的票价去影院表达了我的支持。但我还没回答那个问题:“why now?”为什么是现在?

因为9.3阅兵。或者说因为9.3阅兵让我想起来了去时政区吃瓜,于是在一个风和日丽的晚上打开了波士顿圆脸与台湾三位老师的访谈视频,开头就谈到了《南京照相馆》。强烈建议各位观看这长达56分钟的访谈,b站号是BV1UKaHz6E8E。从台湾同胞的眼睛中我们能看到不一样的视角。

其中苏恒老师说的话给了我很大的信心,让我觉得我能承受得住看这部电影。王炳忠和林明正老师则让我强烈感觉到我需要去看这部电影。即使我担心它对我的影响,即使我害怕,但我感觉这是我应该做的事。苏恒老师分享道,一开始她也是很抗拒去看的,她也担心看完后情绪会无法释放。但观影后她认为整体而言拍得还是比较克制,没有太多血腥暴力的画面。今天看过之后我可以放心的打包票,确实如此。然而,它带给人的情绪却并没有一丝一毫的减少。

电影放映到一半,当我坐在僵硬的椅子上,眼泪模糊了屏幕,竭力控制自己不要发出野兽一般痛苦的哀嚎的时候,我感到自己像是被关进笼子里的雄狮,或者是被偷猎者割了犀角的白犀那样无助。你们有听过一个人丧失至亲时发出的那种哀嚎吗?那声音像是穿透了你的耳膜和大脑直接进入了你的灵魂里。我有点担心我会发出类似,当然,也仅仅是有点点类似的声音。谢天谢地,最后我还是很体面的走出了放映厅,这可能要功归于多年自我压抑形成的条件反射。但是没被允许的表达是永远不会消失的,所以心口很堵,很疼,那是没完全表达的悲伤;所以手在颤抖,那是没有化解的愤怒。

我其实是一个没有学过近代史的人。即将在公立学校升入初二之际,我被“发配”去了成都的另一所学校,去那里上了初二,也就是8年级。我不确定他们当时的课程安排是什么,但我对近代史的印象是空白的。很可能他们7年级已经学过了。就这样,我所有关于近代中国的历史,都是由各种影视剧,抗日剧,中年人们的餐桌聊天中碎片一般得来的,不成体系,而我对于历史,那也真是看着看着就要入眠。所以印象深刻的,都是一些著名的drama大事件,什么午门之变,什么九子夺嫡,或者一些逸闻,比如“一骑红尘妃子笑”。时光已经太久远,我已经不记得自己是从哪里得知的关于南京大屠杀的信息,我也不记得是什么让我决定把南京大屠杀作为我第二个8年级的年度选题,在大洋彼岸的另一边,一个满是白人的学校,把这个选题浓缩成5-10分钟的演讲,用我彼时惨不忍睹的英语念出来。也许正是源于一种隐隐约约感知到的屈辱。当然,这并不是说有人对我进行了不可想象的霸凌,或者诸如此类的,而是一种绵绵细雨一般的感受。你觉得雨不大,不用撑伞,但走着走着,一低头,发现自己身上已经湿透了。再走着走着,你醒悟了,原来你不配撑伞,撑伞是灵长类动物特有的权利。

有人可能会说我是被害妄想症。如果你们没有类似的体验,我真为你们感到高兴。细雨打在身上是没有感觉的,那是去图书馆时被当面嘲笑英语水平,是被当地人收养的华裔同学用“你这个共产党”当做羞辱来辱骂;是被英语老师居高临下地说“中国人没有信仰”;是当我英语说得不好的妈妈来看我时,公交车司机判若两人的态度;是走在街上被问你是日本人吗,得到我是中国人的回应时对方的那种哑然无言;是自己同胞对你的无数次背刺;是简历上不敢写中文名字的窘迫,当然,更是当你谈到像南京大屠杀这样的事件时,对面的无动于衷。作为亚裔女性,其实我感受到的要比男同胞们少得多了。至少我好像还没经历过直接的种族歧视,我经历的都是microaggression(微冒犯)。然而不管是瓢泼大雨,还是濛濛细雨,你身上都会淋湿,时间早晚而已。写到这里,我身上的血液都还是沸腾的,那是没有被化解的屈辱,是当年不知道怎么回应的,僵直了的我自己,在呐喊,能不能再给我一次机会,我已经长大了,成熟了,这一次我会捍卫自己,我会回击。这种体验,在我看《南京照相馆》的过程中,也一直存在着。

中国人的屈辱是未被回应的。没有道歉,没有补偿,没有承认,什么也没有。我们的声音是不被听见的,我们的动作是不被看见的。全世界的人都知道二战中犹太人的惨剧,他们的屈辱。但如果现在走到任何一个除中国以外的国家,去欧洲街上拉一个人,去美洲街上拉一个人,去非洲街上拉一个人,你问问他,哪个国家在二战中平民死伤最多,他的答案会是中国吗?不会。1000多万条人命,好像在这个世界上完全消失了,没有留下任何的痕迹。而西方一些人还在纠结字眼,辩论南京大屠杀能不能用massacre(大屠杀)或者genocide(种族灭绝)来称呼。甚至还有很多人称之为“南京事件”!你管烧杀抢掠奸(这都还概括不完)叫做事件吗,那当年欧洲对新教徒的迫害是不是也可以称之为“事件”?

新中国成立还不到80周年,已经有人在说,不要煽动仇恨,战争中没有赢家。噢,真的没有赢家吗?美国是如何富起来的,二战赔款的是谁,劫掠了金银财宝的是谁,哪一方死的人更多,哪一方老百姓会持续受到战争的影响很多年,哪一方经济腾飞或者几乎毫无影响?还有煽动仇恨,这叫煽动仇恨吗,这叫铭记历史,防患于未然。我看这样的影片还是拍得太少了,这样的宣传还是做得太少了,走狗们才会如此猖狂,南京大屠杀曾经发生过这个事实还得麻烦一个美国人(感谢Evan Kail)顶着巨大的压力传播出来。生活中有太多琐事,太多不如意,当然还有太多快乐,让我们忘记了危险,忘记了自己从何而来。我们忙于盯着自己家还有多少不足,或者忙于沉湎于自己家有了多少进步,两方人马吵得不可开交。而一旦狮子衰弱了,草原上的鬣狗和秃鹫就会把你分食。雄狮倒下了,母狮和小狮子就只能任人鱼肉。不要大国崛起要小民尊严?醒醒吧,新到来的雄狮会杀死所有之前的雄狮留下的小狮子,此时它们的尊严在哪里?这些才是我们应该在不断努力进步中所要记得的。

我翻了好几本书,上网深挖了很久,为八年级的课题展示准备了很多影像材料。然而它们因为太过血腥暴力,没能够展示在我的板报上,而是做成了一个小册子,供有需要的人翻阅。我印象中来问我要这个小册子的人一只手就数完了。很多人来夸我,说一些“你做的太好了”“你太勇敢了”一类的话,可我能感受到,里面更多的是对一个新学生的鼓励和客套,仅此而已。我和那千千万万的灵魂,都没有被看见。

课题结束后的那年暑假我去了南京,拜访了南京大屠杀遇难同胞纪念馆。我那时大概是15岁。有人会觉得15岁接触这些太早了吗?当时的我大概不这么想。其实12岁的我就已经隐隐约约感知到了这些,你可以称之为仇恨或者是别的什么的东西。孩子们不是什么都不懂的,相反,他们可以非常敏锐。代际创伤是存在的,它仿佛顺着我太祖父母,祖父母,我父母的血液渗入进了我的灵魂。2023年底,当我终于放过自己,拖着伤口累累的心和身回到老家进行治疗修养时,我得知了我姥姥那个村子的故事,而一切都迎刃而解。日本人沿着路一路走一路烧一路杀,除了姥爷家的房子被日本人烧了之外,当时的村长,因为不肯给日本人提供他们要找的人的信息,被日本人20刀当场捅死了。他应当是我的曾二爷爷。我相信很多中国年轻人家里都有类似的事,很多都更加的惨无人道。所以这并不奇怪,为什么我会选择这个题目,也不奇怪,我会觉得我好像必须要看这部电影。大概是因为我想记得,我想看见。

在我的心中,也有一个照相馆,它照见了我自己,我的家人,我的亲戚,我的同胞,我的祖国。我相信每个人的心中也都有一个照相馆,而它们,又会照见什么呢?

今天是中元节。前一个晚上订票时我妈说,中元节看这种电影不太好吧。作为一个习惯于自我反思的人,我马上就要点头同意。可是那时我愣了一秒,想了想说,“那都是英魂,没什么不好的,他们会保佑我们”。

我很希望,今天他们能与我们同在,我很希望,他们在天上能看到现在的我们,能看到这片已经变化的天翻地覆的土地。当放映厅的灯亮起,我仿佛真切地感受到了,他们就在我旁边,而我就在他们旁边。这让我的心中充满力量,好似电影里那个短暂的魔法时刻,当金老板拉下那些画着大好河山的背景帘子,相机的光芒照亮了我剧痛的心。

愿你们心中的相机常亮。中元节快乐。

连续三个下午的《论语接着讲》导读共学,花了比较多的时间在读《时事材料》,我也不确定这种带领方式,对大家有没有点启发。

有同学问到“五伦关系”,在今天这个时代如何看待?——伦者,常也。五伦,即父子、君臣、夫妇、兄弟、朋友五种关系,常情也。其中“君臣”一词,似乎距离今日民主社会,显得有点过时,其实就是工作岗位中的“上下级”,也是最普遍的一种社会关系。

古希腊有伦理学,属于哲学的分支,讨论的是道德与利益的关系。受西方哲学影响的现代中国人,容易将“五伦”认为是一种道德负累,“新文化运动”时期称之为“道德枷锁”。其实,中国古人看到“人伦”,是从“天伦”来看的。“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”,不是人为提倡的美德,而是天经地义的道理。如果一个社会呈现不出天伦之大美,那么,这个社会是病态的。

日本人历史上很长一段时间,以华夏为师,近代“脱亚入欧”,将中国人贬低为“支那人”,是深受西方列强崇尚“弱肉强食”的丛林法则影响。实质上是文明的倒退和堕落。看看上个世纪两次世界大战欧洲战场的情况,手足相残,生灵涂炭,这还叫做“文明”吗?

由于“二战”太残酷了,所以战后国际秩序的重建,很快进入美苏的“冷战”,表面上维持着和平,但底下暗流涌动。而日本帝国主义的幽灵被暂时“封印”了,日本成了美国世界霸权棋盘上的一枚旗子。如今,隆重纪念“抗战”胜利,十分必要,十分及时!

人心惟危,就是人心容易往阴暗处走;而道心惟微,就是内心的那个光明尽管容易被遮蔽,但祂始终在。时时“審陽”,不忘“奉元”,才能善待彼此,告别战争,让普通人也能过上天人生活。

——这才是真正的“王道乐土”!天呐天,日本侵略者试图用刺刀推行“王道乐土”,只能讲他们学习华夏文化,从来就没有及格过。

(中霖整理)