学习日志 2025年9月23日 星期二

文字及整理 | 中霖

日知录整理| 慧安

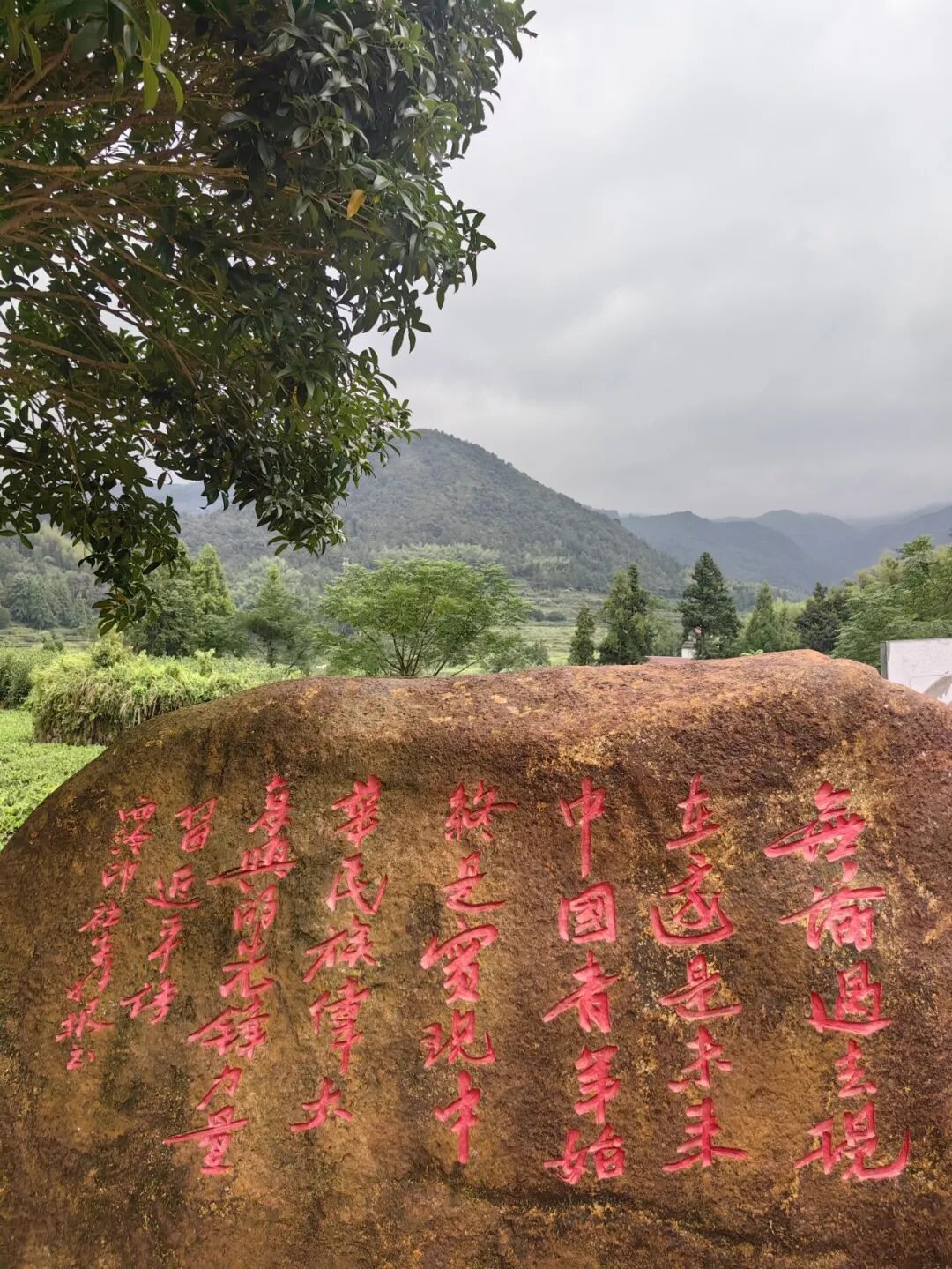

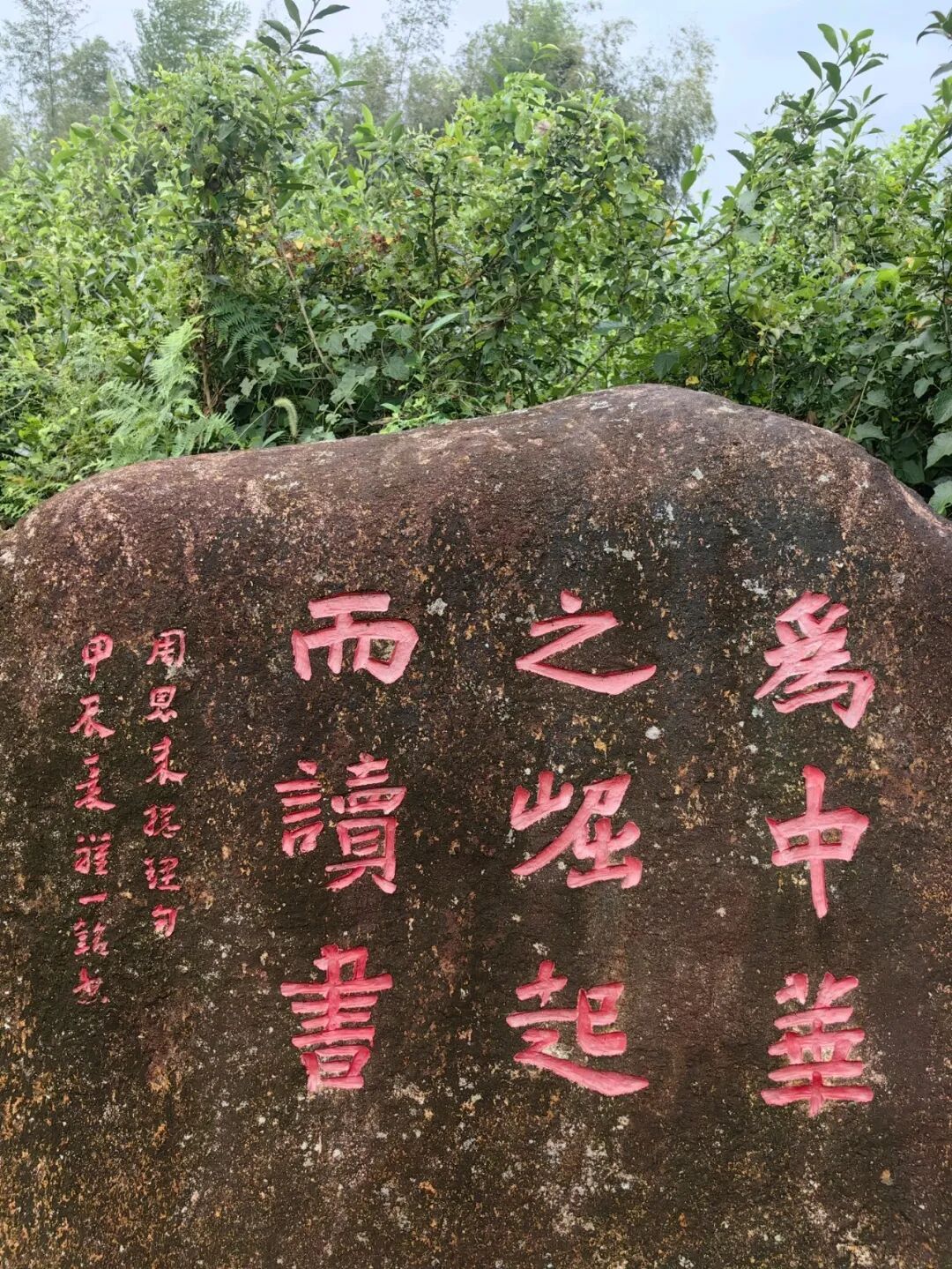

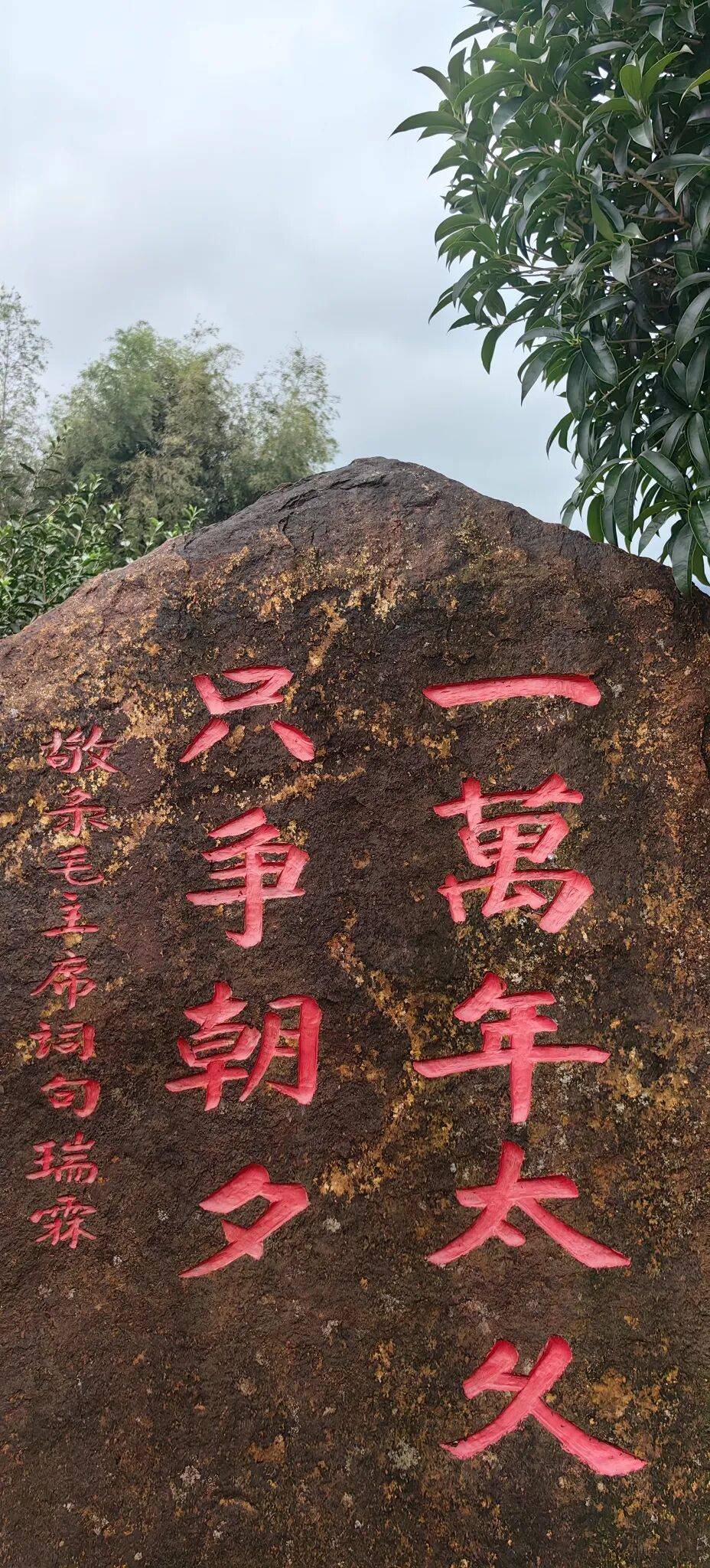

昨天正常晨练,虽然起初有点毛毛细雨,但走着走着,雨就没了。而且走在半山腰,阳光洒下来,正好照在“莲花瓣”中央的德成学校,十分祥和!

夸父班一半是新生,许多同学第一次走这么陡的山路,但还好,几乎没有落队的。大家静静地上山,静静地下山,心情却不平静,有许多美好的感受(详见后面孩子们的日知录选编)。

上午10点之后,孩子们跟着田孝梨社长和集贤鼓乐的老师们,在圣贤馆学韵曲;我则在三楼,与线上的朋友共读文中子的《中说》,晚上收到啟源老师收集的反馈,大家反映挺热烈,譬如有同学感叹道:

◎哇,原来中国的历史上有那么多圣人,我好高兴啊!

原来只知道伏羲女娲、尧舜禹、文武周公、王阳明,略熟知的只是孔子,读过《论语》,背过《大学》《中庸》,现在又出现了一位文中子,知道原来我们国家不像别人告诉我的我们人穷且穷人,是啊,这又让我想起来好多历史上有名的、无名的仁人志士。对呀,谁说“崖山之后无中国,明亡之后无华夏”,中国,华夏,一直在啊,在实实在在的每个中国人的骨子里、血肉里。

原来觉着孔子是儒家代表,老子是道家的代表,没想到黄老师说,那不对,孔子、老子都是圣人!细想想,是啊,儒释道,是一家啊,就像文中子说的,“三教可一”,就是一啊,天道一贯,那是正道。

讲的是文中子,黄老师让我们看到了特朗普,看到了中国和美国,又请出了熊十力、梁漱溟、乡下的奶奶……还有我们敬爱的王镇华老师,也提到了“吃水喝饭”,在切实的人事物中让我们感受文中子,感受有血有肉又有温度的中国,呵呵,真好。

◎听黄老师的课程听了好几次,有的时候是听现场,有的时候是听回放。每次老师说“要看得起自己”,也不止一次地强调“天大地大人亦大”,我都会受到鼓舞。

而今天的课程也映照这些。我对文中子完全不熟悉。老师有一句话特别打动我,“圣人不是拿来顶礼膜拜的,圣人可学也。”我翻译了老师的话:心中不要有“他是圣人,而我是凡人”的念想,而要抱着“凡圣不二”的信心,在日常生活中时时刻刻提醒自己。

多棒啊!中国大有希望!因为华夏文明对“人”有最根本的肯定,肯定人人可以自觉,而不依赖外力、等待被救赎。这一点非常了不起!

由于从事出版工作,对西方宗教和西方文明史有过比较深入的研究,故对华夏“礼乐文明”的核心有一定的认识。简单而言,如果说西方文明的本质是“宗教文明”,那么,可大可久的华夏文明就是“礼乐文明”。犹太人、阿拉伯人同源同种,基督教、伊斯兰教、犹太教是同一个“一神教”的体系,可是宗教的冲突、教派之间的纷争不断。若大家有兴趣,可读辛旗先生的代表作《诸神的争吵:国际冲突中的宗教根源》(该书有许多个版本,海南出版社曾于2002年出版过其中的一个版本,我是责任编辑)。

宗教关切天道,我们应该充分尊重正派宗教的积极作用,但对宗教的负面影响也要有充分认识。以色列目前对加沙平民的种族灭绝,就是活生生的例子。在“欧洲文明史”上,这样的例子举不胜举。所以,我党的宗教工作的基本政策,就是“宗教中国化”,而在历史上“佛教中国化”就是成功的典范。佛教源自印度,但如今的印度,佛教徒的比例极少,仍然盛行的是印度教,而印度佛教完成中国化之后,成为了优秀的中华传统文化不可分离的组成部分。

我们来看看隋唐时期的文中子是如何看待佛教的:

或问佛。子曰:“圣人也。”曰:“其教何如?”曰:“西方之教也,中国则泥。轩车不可以适越,冠冕不可以之胡,古之道也。”

【译文】有人问佛陀。文中子说:“是圣人。”问:“他的教义如何?”文中子说:“是西方的宗教,在中国则行不通。轩车不可以通行于越国,冠冕不可以传播于胡地,这是古之常理。”

与韩愈不同,文中子并不排斥佛教,反而他认为儒释道“三教可一”,他的原话是这样说的:

子读《洪范谠议》。曰:“三教于是乎可一矣。”程元、魏徵进曰:“何谓也?”子曰:“使民不倦。”

【译文】文中子读《洪范谠议》,说:“儒、道、释三教这样就可以一统了。”程元、魏徵上前问:“为何这样说?”文中子说:“开通变革,为民谋福,使百姓不劳苦倦怠。”

文中子的这段话被收入在《中说》的《问易篇》,易者,与天地准,故能弥纶天地之道。华夏礼乐文明的极大包容力,来自于她的核心精神——“天人合一”(意思是说,人道要法天道)。人类作为同一个天父地母的同胞,是可以做到不同而和,和睦相处的,干嘛要手足相残、彼此伤害呢?

下午,与张腾万校长、西昆村孔永辉书记座谈,我提到韩毓海教授《风起陕甘宁》一书中提到“礼乐共同体”。韩教授是在描述陕西富平胡家叔侄起义时,谈到身为国民党高级将领的他们,与习仲勋保持深厚的友谊,称这是华夏“礼乐共同体”的传统。

实际上,习主席提出的“人类命运共同体”,放在中国传统语境中,就是协和万邦的“礼乐共同体”。天下一家,尊重差异,各美其美,美人之美,美美与共,这不是多么遥不可及的理想,而是华夏文明的基因,是天经地义的道理。

惟有遵循天地之道,才可以化繁为简,化干戈为玉帛,从文明的高度引领人类走上永久和平。“九三”阅兵不是耀武扬威,而是中国作为负责任的大国,如今有能力避免在太平洋地区发生局部冲突,以不战而屈人之兵。中国的文武之道,同样是法天地之道,有一个基本前提,叫做“天地之大德曰生”。天下苍生,都值得爱护、珍惜,而不应动不动就付诸武力,随意践踏生命、残害无辜。

(右起分别为:张腾万校长、孔永辉书记和作者)

“礼乐共同体”,从大的层面来看,是“人类命运共同体”的建设;从小的层面来看,类似西昆村这样的社区,也是一个“礼乐共同体”。就如谢茂松教授在《如何建设中华民族现代文明的文化?》【来源:中国新闻网2024-06-02,作者:谢茂松 清华大学国家战略研究院资深研究员】一文中写道:

“文化”二字,最早出自作为中华文明核心原典“五经”之首的《周易》。《周易》中的“贲卦”彖辞说道:“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”文明以止,即止于文明,亦即《大学》所言止于至善;观乎人文,以化成天下,就是以文化人、化育人心,形成文化共同体。

中华文明具有突出的连续性。作为世界上唯一连续未断裂的文明,其连续性根本上来自中华文明的文明意识、文化意识所形成的文化内聚力。中国之为中国,中国人之为中国人,根本上在于文化认同。经史之学以及儒学,提供的正是中国之为中国的文化意识、文化认同。《论语》所说“政者,正也”,是中华文明对于政治之本质的深刻理解,也是中华文明成为世界上唯一连续未断裂文明的关键所在。

换言之,文化大国之文化,关乎可大可久之道。文化事业之文化则是文以化之的“大文化”,文化事业之事业是进德修业之“大事业”。

新时代的文化事业,离不开城乡建设中的历史文化保护传承。首先,是重新理解一万年来中国农业文化所建立的人与土地、祖先、历史的深刻联系,在现代具有新的文明普遍意义,从而立足农耕文明的历史底蕴,让乡村达到由表及里、形神兼备的全面提升。同时,要深刻理解城市历史文化意义,保护好城市历史文化遗产,让人们记得住历史、记得住乡愁,实现老城市新活力。

新时代的文化事业,在“极高明而道中庸”的层面要作用于普通人的日常生活。文化之为文化,是“百姓日用而不知”的生活方式,关乎民众对美好生活的向往。新时代,中国已进入富而好礼的社会,富而好礼之礼乃是礼义,即德性生活之为美好生活。如此,则每个中国人从上到下都能安身立命,在天地之间找到人生意义,无疑关乎每一个普通中国人之所在。

因此,礼乐生活的重建,将来不仅有西昆这样在乡村的“礼乐共同体”,也有在都市社区的“礼乐共同体”,这不是多么漂亮的口号,而是实实在在的文化自觉的行动。

让我们共同努力,一起建设人类的美好家园!奉元德简,礼乐道安!

附:【夸父班同学日知录选编6则】

■ 01

正式开始上课,开始了不同寻常的一周。

清晨晨练,听学长们说要爬山,很陡,非常累,我自己倒没什么反应,还有点想去试一试。开始确实很累,走到半山腰就大汗淋漓,但过了那段陡坡,就看到了亮蓝的天空、墨绿的山峰、山脚下的村庄以及茶农庄采茶的背影,伴着鸟鸣、植物的清香,大自然如此和谐,如此通畅!所以当美景映入眼帘时,身心也得到了很大的放松。

■ 02

今天进入了在西昆学习的日常节奏,早上5:40在孔子像前整队,行过礼后不到6点出发晨练。总之,一路走的上坡,走着走着就热了起来。好像是一眨眼的工夫就又来到了河山寺,同样的景色,只是这次明显没有这么累了,心情格外平静。

下山时,太阳正好露了出来,云朵为她让出了位置,于是,就在我们的头上,露出了西昆的一小片难得的蓝天,阳光洒在了离我们最近的几个山头上,为此镀上了一层金。在这个经常下雨的山区,是显得更贵重了。

西昆的饭还是那么好吃,虽然做的是素菜,可每一道菜都非常香。我特别喜欢喝汤,不知道为什么,就是好解暑。

回到了福鼎的“家”,感觉时间都变慢了,可以像喝茶一样细细品味其中的味道,“苦”中带着甘甜的回香。悠长,值得我反复琢磨。

■ 03

今天参加德成学校的升旗仪式,那些小学生真厉害,半部中庸都能背下来,挺佩服他们的。学校的歌曲也是唱经典,虽然没有流行歌曲火,但听着很有韵律,也很养人,想让人一听再听。

■ 04

晨起徒步,空气中弥漫着江南地区特有的潮湿泥土气息,让人不自觉地就沉浸其中了。第一次见到这里的阳光就在清晨,属实是一件幸事。虽然阳光不太充足,但当我看到视线之内唯一被光所笼罩的地方是一片村落时,非常感叹敬佩。打鸣的鸡,劳作的人,蕴生的阳光——想到一句话:天地位焉,万物育焉。

爬山对我极富挑战性,在最陡的路段,很累,回想起为了中考体育满分咬牙锻炼的心性,渐渐摒除杂念,只管向前走。回程时走过来路,很欣慰。

下午独自闲逛,碰到有人家做白事,有和尚等奏乐吟唱(诵),其余人皆身着白袍,我从没见过这样的情景,当时心中充满不会表达的感受。

■ 05

晨练,空气清新,蒙蒙细雨,山间云雾缭绕。我们走上了一座山,俯瞰山谷,旁边山上是梯田,种着茶,阳光洒在林子上,给树镀了层金边,好看极了。

下午,集贤鼓乐课,田社长带着我们一句一句地学《圣寿乐》。我发现,田社长韵的时候,韵出的味道就是与我们不一样,有一种经历了许多的沧桑感,有韵味极了。

■ 06

早晨徒步时,看见山上种的茶田很像大地入冬了,为这些大地盖上了一层绿色的被子,一排一排的,一眼望去美极了!返程,看见有座大山升起了雾,缓缓地和天连接在一起,就像天地和在一起一样,没有划分。

早课上我们讲了“精神”,感觉每天都在讲,可每天收获也不同。讲到“中国”与“美国”的不同时,黄老师说:“中国的‘元’来自于天地之道,天法自然万物;而‘美国’的‘元’来自于人为的。”他们排除自己种族以外的家人,中国之所以强大,正是天下一家的道理呀!古往今来从未变。在读《中庸读本》黄老师给我们解释了那些句子的含义,一下子,我就明白了好多;也明白了老师所说的《中庸》为什么是和大人之学(大学)并称为“民间的天书”,将所有天、地、人的共生写成了百姓可读懂的经书。

上午和下午我们上了集贤鼓乐,第一次正式地接触它。很奇妙!说难吧也不难,说简单吧也不简单。可以很容易地唱出来,但是韵出情感很难。在韵曲的过程中,我感受到了真正的礼乐,是有精神的空间在里面的;有种庄严、正气的乐曲感觉,特别是《圣寿乐》。感觉每个音符的背后都有种无形的力量和精神。

还有早餐吃完后,回到校门时,看见两位小朋友在门口站着,每有人经过时,会向他们行礼,这才是生活的“禮樂”!

推荐视频:我们是谁?

重建天人之学,回归礼乐生活!

(这是“道大”的天命!)

▼

本文图片来自

中霖、元毓、黄晶、传宝。

– end –