学习日志 2025年8月18日 星期一

文字及整理 | 中霖

昨天,回想到曾经出版的《灵魂的事》一书【注:《灵魂的事》,作者:史铁生,天津教育出版社2005年版】,当年这本书还是很打动人的。有一位读者在《北京晚报》上发文章说,在火车站的书摊上,一见到这个书名,就被触动了。

史铁生因为他特殊的经历——在陕北当“知青”的时候,就双腿瘫痪了,晚年又得肾病,每周都要做两次肾透析,但他很豁达,对生死有深切的关怀和思考。我在一次出差途中,读完他的《务虚笔记》,就很感慨:这是当代中国作家中,离神最近的人。于是决定出版他的随笔集。当然,今天再读他的文字,就觉得还是有些可惜,不是那么的透彻和明朗。譬如:

我觉得人是应该有一个信仰的。信仰就像刚才说的,我觉得我是残疾的,但有一个完美的境界存在,那么这就成为我的信仰了。信仰和梦想差不多,没那么多实际的好处,它只是给你一种心灵的好处。——《人的残缺证明了神的完美》

爱情呀,人性呀,人道主义呀,都曾一度做过被唾弃的角色,可见务虚的方面也是多么荒芜。——《三月留念》

我们还想做人,还是在为人找一条路,而且不仅仅想做一个各种器官都齐全都耐用的人,更想为人所独有的精神找一个美丽的位置。——《信仰是自己的精神描述》

……死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。——《我与地坛》

我呆呆地站着,徒然地睁大眼睛,其实不能听也不能看了,有个懵懂的东西第一次被惊动了——那也许就是灵魂吧。——《消逝的钟声》

是天堂也是地狱的地方,我想是有一个简称的:人间。——《神位 官位 心位》

这就是一代人的精神处境。史铁生老师生于1951年,相当于我们的父辈。他成长的岁月,是没读过《论语》和《道德经》的,更没有碰过佛经,他的思考都是他个人的生命体会,如此敏感,如此深刻,已经十分难得了。只是距离觉悟者,还隔了一层——这就是“人本主义”的局限。

在唯物论和无神论的主流意识形态中成长的这一代人,到了晚年,或者出国后,其中不少人皈依了基督教,譬如经济学家杨小凯——这是可以理解的。因为他们感受到了人的“理性”的局限,于是将自己的灵魂交付给了“神”。可是,从“人本”跨越到“神本”,这一步真的能被救赎么?

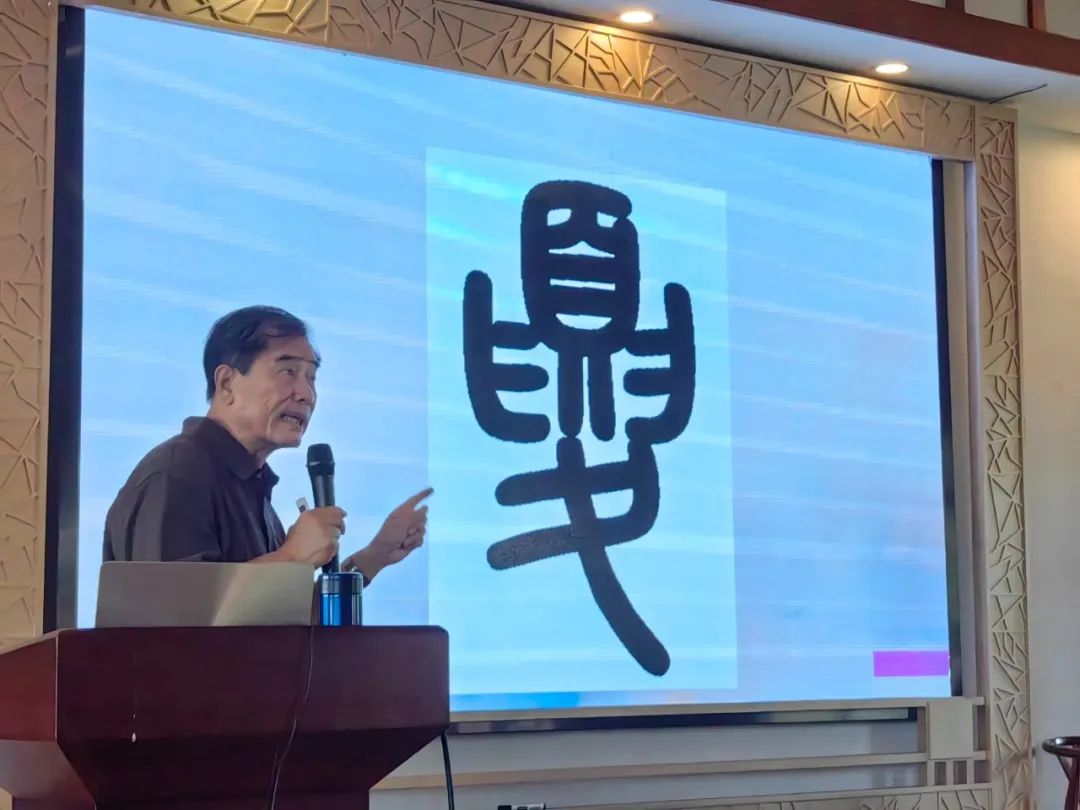

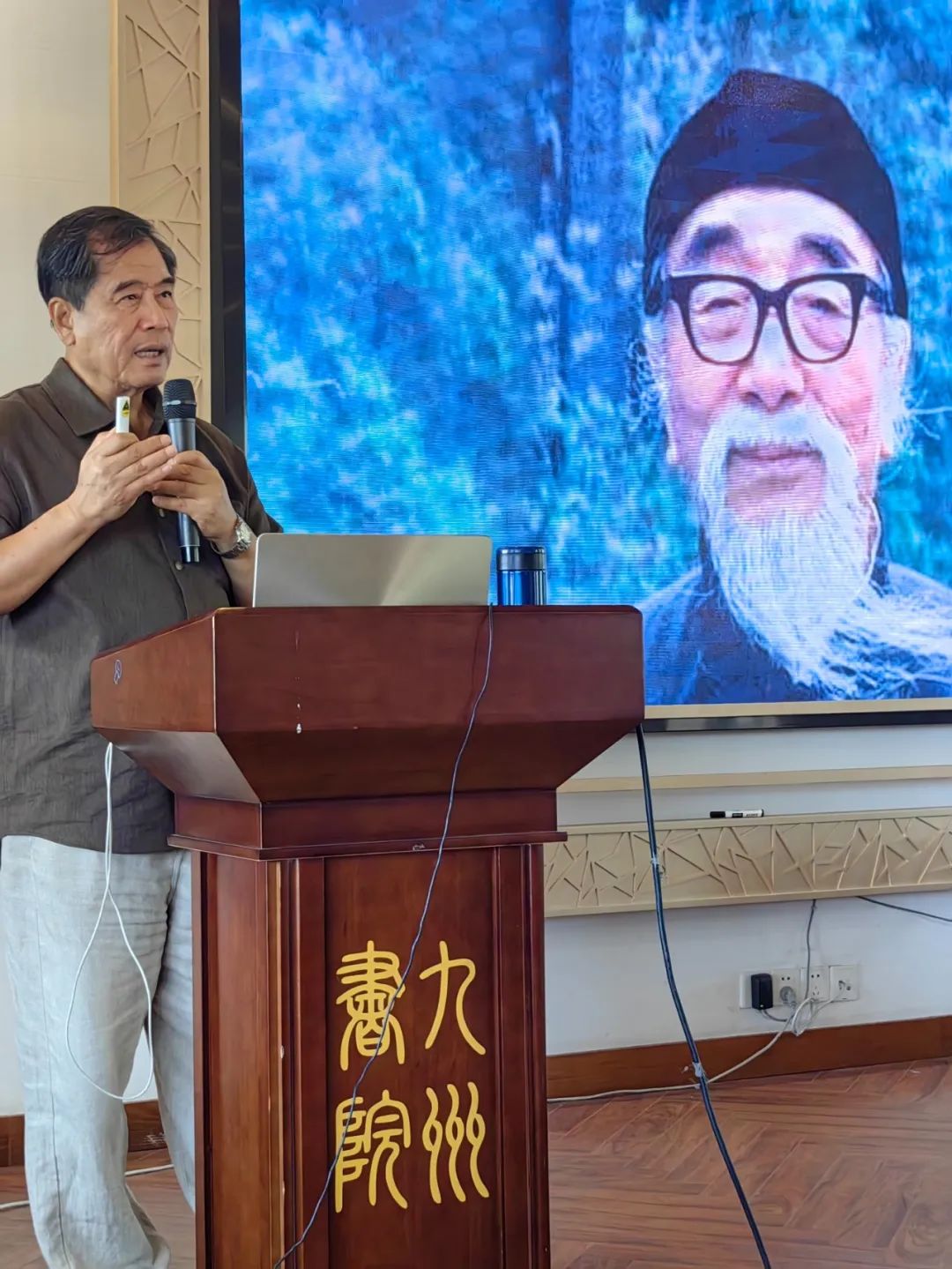

昨日下午,在上海顾村公园里的九州书院,林明进老师的演讲之后,我也简短地分享了一下我个人的成长体会——如何从一个理科生,开始进入“身心灵”领域,又是如何从学习中医,进入中国传统文化的;如何受梁漱溟先生的启发,到被毓老的“奉元”深深地鼓舞;如何从二十年前的出版主张“回归心的生活,重建心的文化”,到如今道安礼乐的定位“回归礼乐生活,重建天人之学”……

百年来我们一直在学习的那个“西方”,当我们将古希腊的“人本主义”传统(或曰“理性主义”的人文传统),与古希伯来的“神本主义”传统(或曰一神教传统)加在一起,才接近于一个完整的西方文明。——请注意,只是“接近”,还“不等于”一个完整的西方。这就是西方文明的辛苦。而回到伏羲,一画开天,从华夏文明的源头,就宣布了人的自觉,没有落入“人本”与“神本”的二分。

关于这一点体悟,我自己用了将近二十年,从2003年非典期间的“小开悟”,走到如今对礼乐生活重建的推动工作。无比感恩!大哉!羲皇!至哉!华夏!

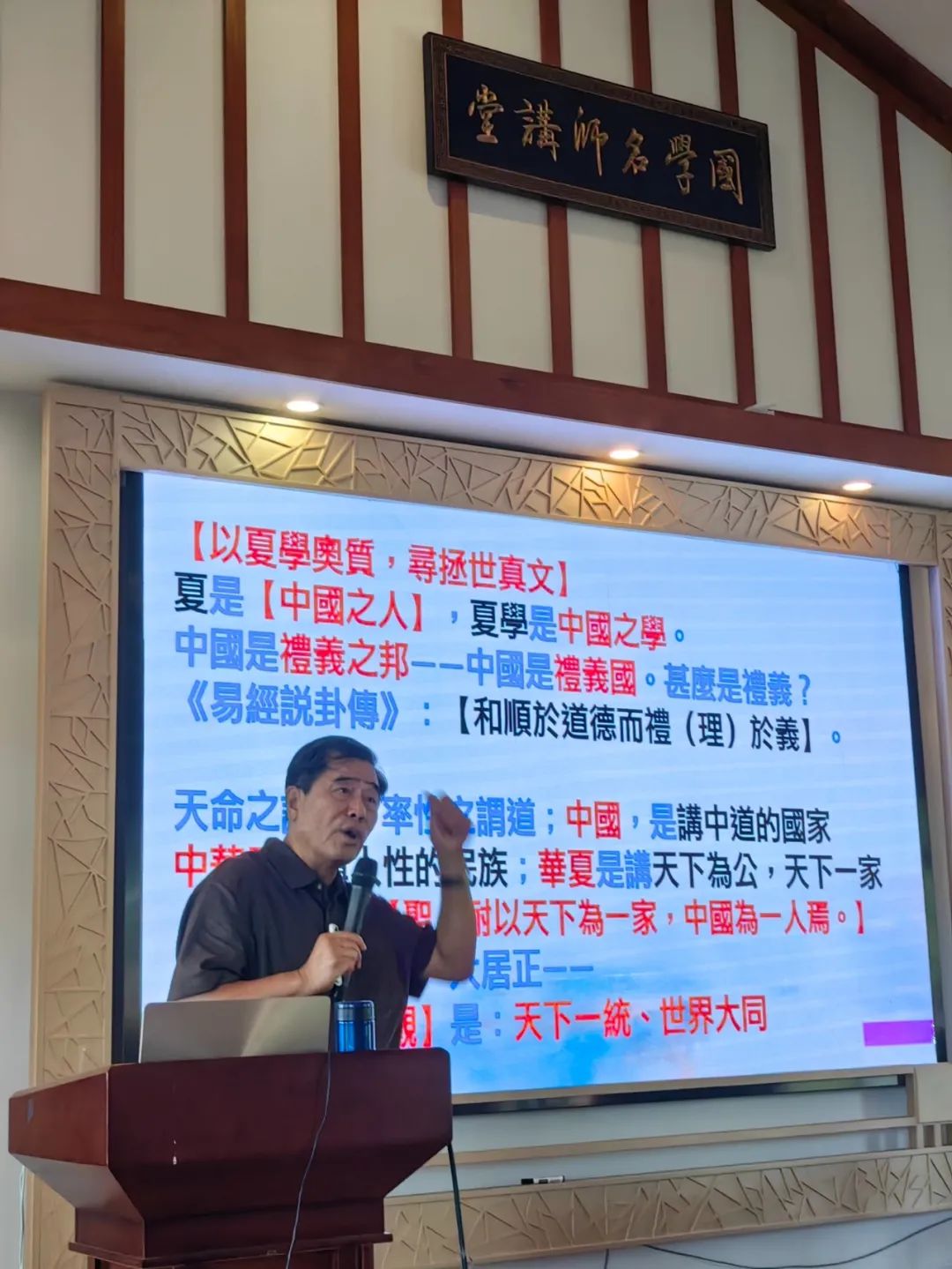

林明进老师说得好:今日我们常说的“国学”,是西学东渐背景下的产物。真正的中国之学,应该称为“夏学”;“华夏”是讲天下为公,天下一家。所以,毓老说自己是夷狄之人,却愿意用毕生的精力弘扬夏学,致力于“以夏学奥质,寻拯世真文”。

夏者,大也。惟天为大,惟圣人则之。圣者,通达天地之道,既刚健中正,又朴厚谦和。夏学,即圣学也!故华夏儿女,炎黄子孙,不需要匍匐在神的脚下,而是顶天立地做一个大人。

不仅是黄皮肤的中国人,可以成圣成贤,就是地球上所有白皮肤的、黒皮肤的,若学习“夏学”,也一样可以成圣成贤,此谓大同,此谓天下为公!

无比赞叹!惟有感恩!

附:【夸父班同学日知录选编3则】

■ 01

今日早上与妈妈共读了黄老师为林明进老师新书编辑的“导读”,其中,林老师对“学生”的解释让我耳目一新,林老师讲要从学怎么活,再到怎么做一个人,中国人的学习是全方位的,并不局限于某一个方面!所以,我们一辈子都是学生,活成一个有价值的、顶天立地的人!

■ 02

今天阅读了黄老师摘抄的故事《灵魂的旋律——我的父亲刘炽》,作者的父亲真的好伟大!

中国人的音乐是会入心的,像潮州大锣鼓一响起来,心就会有震撼、通的感觉,一首曲子要有根,不然作曲再好也是无用的,因为它不能深深地入到每个人的心里,无法产生共鸣!

人活着,一定要有意义,此生作为中国人,感恩!

■ 03

大明终始——《南京照相馆》观后感

前天是日本投降八十周年,昨晚和几位同学一起去村里的电影院看了《南京照相馆》。看完之后心里五味杂陈,良久无言。因为看过张纯如的《南京大屠杀》,感觉电影中杀戮的场面还相对温柔,但仍然让人感到深深的痛心。到底何谓文明?何谓“礼义之邦”?百年前人类共同的惨痛历史今天又在世界的其他地方重演,但是中华文明的自强不仅让我们自己的国家挺立起精神、抬起头来,更在用各种方式呼吁并将引导整个人类文明回到天道的“正治”——一个一个“人”的本来面目中去。

电影的角度很特别,讲述的不是军队、官员以及资产阶级和士人,而是最底层的“百姓”——这些本来在政权更替中可左可右的人,是什么让他们也激发出舍生取义的精神,为国家、同胞、子孙而斗争到底?“生者死之根,死者生之根”,要不是如此多“平凡”的革命先辈抱着必死的决心参与救亡图存的历史进程而没有选择苟且偷生,何来今日昌盛之中国?无限感恩!

电影中有一幕:“汉奸”王广海(担任日军翻译)正准备让情人林毓秀(一位戏子)离开南京,等日本人胜利再一起度日,却被问到:“万一日本人输了呢?”他不假思索答道:“日本人怎么会输呢”,“万一呢?万一日本人真的输了呢?日本人是畜生诶,就算他们赢了,会把我们当人看吗?万一日本人输了,你就是汉奸,我就是汉奸的老婆。我从小学戏,唱的是穆桂英,梁红玉,我懂的,要是我变成秦桧的老婆,死得比现在惨吧。”看到这一段时,眼泪一下就涌了出来。春秋大义,天理良心的正道,始终刻在每个中国人的骨髓里,越是在生死关头越彰显出来。不只是历史留名,人在做,天在看,天道良心下的历史永远不可能被遮掩。看到战后几名头号日本战犯被枪毙的片段,突然觉得轻飘飘的,如此巨大的人类历史的伤痕,真的会就此愈合吗?于是又想起在卦台山祭羲皇的祭文,更加相应。

“综观文心不得昭明,是阴霾未散。那些历史中遗留下的未尽的责任,和所有需要抚平的伤痛,不能推卸给已经故去的前辈,更不能漠然地遗留给子孙。所有的记忆都不会在时空里凭白消散,祂们会随着飘摇的风雨,随着震动的山川,随着黯然的江河,沉默的树木,嘶哑的乌啼,裂心的波涛,把不散的阴魂和无尽的伤痛、苦楚和委曲,绕成千结万郁,钉牢在每一寸土地和山峦,侵扰我们的智识,禁锢我们的呼吸。他们需要看见,聆听,和尊重。

“当今的世界,需要和平的勇士。先圣未竟的天下大同的事业,就是我们的天命。在我们这一代人的手中,我们愿意以不断的努力,化解我们的父辈、祖辈,以及他们的父辈和祖辈,以至于追溯至羲皇之时,未得心安的恩怨;化解笼罩在人类心头的暴戾和怨怼;告慰所有漂泊无依孤魂。”

唯至诚为能化,往者屈也,来者信也,可大可久的文明奥妙就在“化”上。看完电影回书院的路上大家一起聊天,聊到石破茂首相在投降八十周年纪念仪式上的发言还有日本人在靖国神社祭拜,想起德国总理向犹太人认错的事情。人心中一旦有了隔阂就必定会产生仇恨并发泄出来,这在强调“宗教”与“民族”的国家历史中时常发生。如日本人,还是缺乏大的历史观,故只能称作“礼仪之邦”,而没有“义”。只有直面所有犯过的错误,一个民族才能够往者屈,来者信。根本的问题是大部分日本人由于文化影响并不觉得自己的国家在历史上有错,但如果没有正确的是非观,这种国家就注定没有包容力、转化的动力以及生生不息的生命力。

而我们作为中华文明的子孙,生在今天,没有了历史中悲痛的切身经历,更应该轻装上阵,把过往的惨痛更转化成一种新生的砥砺,消除所有的隔阂。两千五百年前,我们的先圣就讲,修齐治平之道,在明明德,在亲民,在止于至善。“明王道,正文心”,是回归春秋历史与中道的途径,亦是我们每个人自己内明之途径,或曰“天命”。

◎夏者,大也。

◎元,始也。从一从兀。《精蕰》:天地之大德,所以生生者也。元字从二,从人,仁字从人从二。在天为元,在人为仁,在人身则为体之长。《易·乾卦》:元者,善之长也。

◎《周易·乾卦》:是故圣人以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑……夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。

《彖》曰:大哉乾元!万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。乾道变化,各正性命,保合大和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。

学而时习之,不亦说乎!

■ 01

第三届道安礼乐生活节预报名持续进行!

(欢迎更多的朋友们,明年我们相聚于贵州。

识别海报二维码,即可报名!)

▼

■ 02

第三届道安礼乐生活节“大美志愿者”继续招募!

(欢迎更多的朋友已立立人,自觉觉他)

▼

■ 03

人人皆是千里马!

2026年草原勇士营预报名持续进行!

( 欢迎青少年来到广阔的大草原,长养精神,养浩然之气)

▼

■ 04

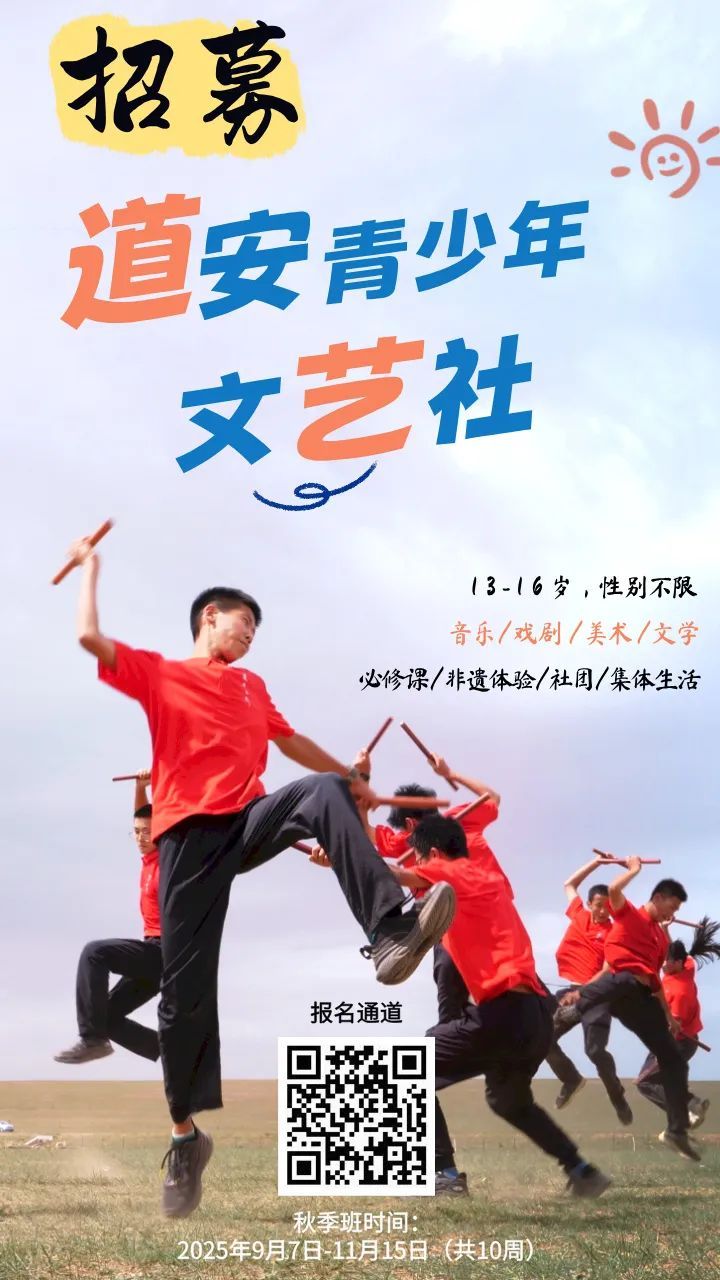

《道安青少年文艺社•秋季班》招生报名接近尾声!

( 点击海报,即可查看活动详情)

▼

本文图片来自

中霖、瑞芳、俊英及网络图片。

– end –