学习日志 2025年10月13日 星期一

文字及整理 | 中霖

昨晚回复一位前夸父班同学的邮件,他提了几个问题,很诚恳,我逐一作答。具体如下:

老师好!

这两天,2025年的诺贝尔奖陆续颁奖了,在百年的舆论聚光灯下诺贝尔奖已成为了“被社会普遍认为的”毋庸置疑的其所有颁奖领域内的最高荣誉。同时,中国的舆论也出现了一年一度的命题:中国人为什么得不了诺贝尔奖?(特别指自然科学领域)

在网上各种平台翻阅了一些相关的答疑,发现大多都很肤浅,还有些根本禁不起推敲,故自己重新总结了三个问题,想请老师您来为我提供一些引导:

一、诺贝尔奖是否配得其所谓“在表彰在物理学、化学、和平、生理学或医学以及文学上对人类作出最大贡献的人士”的称号?

我自己对该问的答案为:不知道。我并不具备直接评判这些学术成果的能力,但根据诺奖的评选机制看,其标准和结果都是比较“主观”的(包括自然科学类奖项)。另外,“人类作出最大贡献”到底是什么值得思考。(如有相当部分的人并不认为科学中存在“最伟大的”的概念,而倾向于说“最合适的”。)

【回复:关于这个问题,我的回答是“未必”。有些获奖者是够格的,比较多的表现在科学、医学领域,但也不是说所有科学或医学领域的诺贝尔奖得主,他们的研究成果一定会有价值;而诺贝尔和平奖和文学奖的问题很严重,它与西方人的价值观有关。而科学和人文领域,在当前世界范围内,还是以“西方现代文明”的价值体系为主流,中国正在打破和超越这个价值体系,不是反对和颠覆,而是该肯定的肯定,该否定的否定,该保留的保留。】

二、中国(中国人)是否缺乏创新的能力?(这个问题在互联网上被等同于“中国人是否缺乏获得诺奖的能力”)

我自己对该问的答案也为:不知道。这个问题是人们在讨论诺奖时问的最多的问题,但实际上很笼统,我觉得该问题其实是两个问题:1、现代中国(科研体系)是否缺乏创新的能力?这个问题直接涉及中国科研体系目前的发展程度以及学术资源的分配以及投入的偏向,这些受限于新中国的年龄,故我认为没什么好讨论的;2、中国人(民族)是否缺乏创新的能力?这个问题在互联网上的主流经典答案为黑格尔的那句“中国的历史是无历史的,因为它缺乏内在的矛盾与发展,仅是一种循环的重复。”这个观点我简直很难苟同。

【回复:黑格尔恰恰说反了,只有中国人是最有历史意识的,西方人的历史观很片面,是神人二分的,故有各种流派,有各自的历史哲学,谁都说服不了谁。而唯有中国人从“天人观”入手,才懂得何谓真正的“公道”。惟有站在“天下为公”的立场,才能给出中肯的历史评价,此谓春秋大义。所以,中国人从来不缺乏创新能力,当然近代科学等现代学科都来自西方,经过百年的“西化”,我们会全方位超越这个西方现代文明,走上“中国式现代化”道路,并将反哺西方和整个世界,为人类文明作出新的贡献。】

三、中国现在最需要什么?

三点五、人类现在最需要什么?

我自己对该问的答案也为:不知道。但我认为答案不一定得是“更多的诺贝尔奖”。从19世纪末诺奖设立到今天,世界已经发生了翻天覆地的变化,诺奖的学科设置已与当代知识体系的扩张存在脱节,其奖项设置的局限性越来越明显,许多非诺奖奖项学科在社会中也越来越重要(我觉得社会科学可以代替诺奖的“和平奖”这个虚伪的奖项),如19世纪人们认为描述具象物理世界牛顿经典力学就是万物真理,而今天人们更倾向将描述非物质、描述万物可能性指数的“熵增定律”(热力学第二定律)称作为宇宙第一定律,该已在非常多非自然科学领域得到了很好的应用。

【回复:哈哈!这个问题很重要,需要你自己去参。如果你知道了中国现在最需要什么,人类现在最需要什么,那么你就用毕生的精力和才华,去为这个最大需求而服务。如此,你将无愧于此生。】

感恩老师并期待您的指导!

【祝一切顺利,吉祥平安!道友明雨合十】

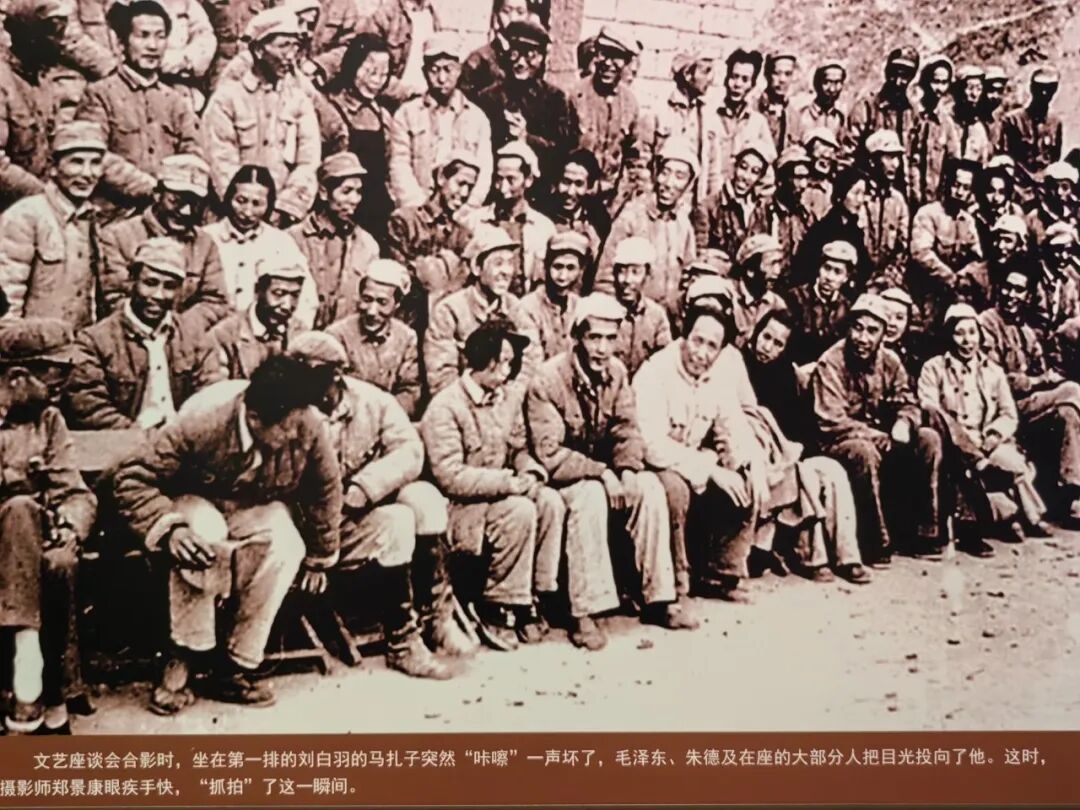

热爱学习、善于学习的人很幸福!孔子就是这样的人,这两天在鲁艺排练厅旧址开文艺座谈会的同志们就是这样的人。开会现场有四十多人,由于时间关系,没来得及让所有人都发言,有一位同学在返程的火车上用手机发来她的学习感悟:

春秋论坛归来记:将“奉元”的种子,种进家庭与企业的土壤

——2025年10月12日于延安鲁艺

从延安归来,内心被一种沉静而温暖的力量充满。这两日在春秋论坛的所见所闻,像一束光,照进了我作为一名母亲和一名前国企思想政治工作者的日常。

一、“化”字之功:从锋利到立人

论坛伊始,吴亚光老师对“化”字的解读便击中了我——“化掉锋利,让人立起来”。这让我顿悟:教育的本质,或许正是这般温柔而坚定的塑造。我们每个人都需要在关系中被“化”去尖锐,才能稳稳地站立。

二、家庭的“礼乐”排练厅

作为一名母亲,我的第一个道场便是家庭。我渐渐明白,“礼乐”并非遥不可及的仪式,它就藏在锅碗瓢盆的协作里——那是秩序之“礼”;也藏在饭后一家人随意哼唱的歌声里——那是和谐之“乐”。

江华老师说“艺术奉元”,要接纳自己、接纳他人。家,就是我们最初的排练厅。在这里,我们学习接纳孩子有时的磨蹭,也接纳自己偶尔的急躁;练习听懂家人未说出口的情绪,把一顿普通的晚饭、一次睡前的闲聊,都变成有温度、有连接的“日常礼乐”。

三、从企业“管理”到真正“看见”

这份“要看见人”的念头,让我不禁回想起油田的年轻人们。过去我们总想着如何“管理”和“引领”,制定各种培养计划,却常常忘记了,首先要“看见”他们是一个个鲜活、完整的人。

云标老师带领青年扎根土地,贝壳老师引导孩子亲手造木船——这些实践让我看到,真正的培养,是从人的根本需求出发。我们为什么不能把单一的技术比武,变成好玩的“技能交换市集”?让会编程的教大家做小程序,会烹饪的分享家常菜。又为什么不能把枯燥的安全说教,变成团队用废旧零件共同铸造一座“安全鼎”?让规则内化为有形的、凝聚着集体智慧的图腾。

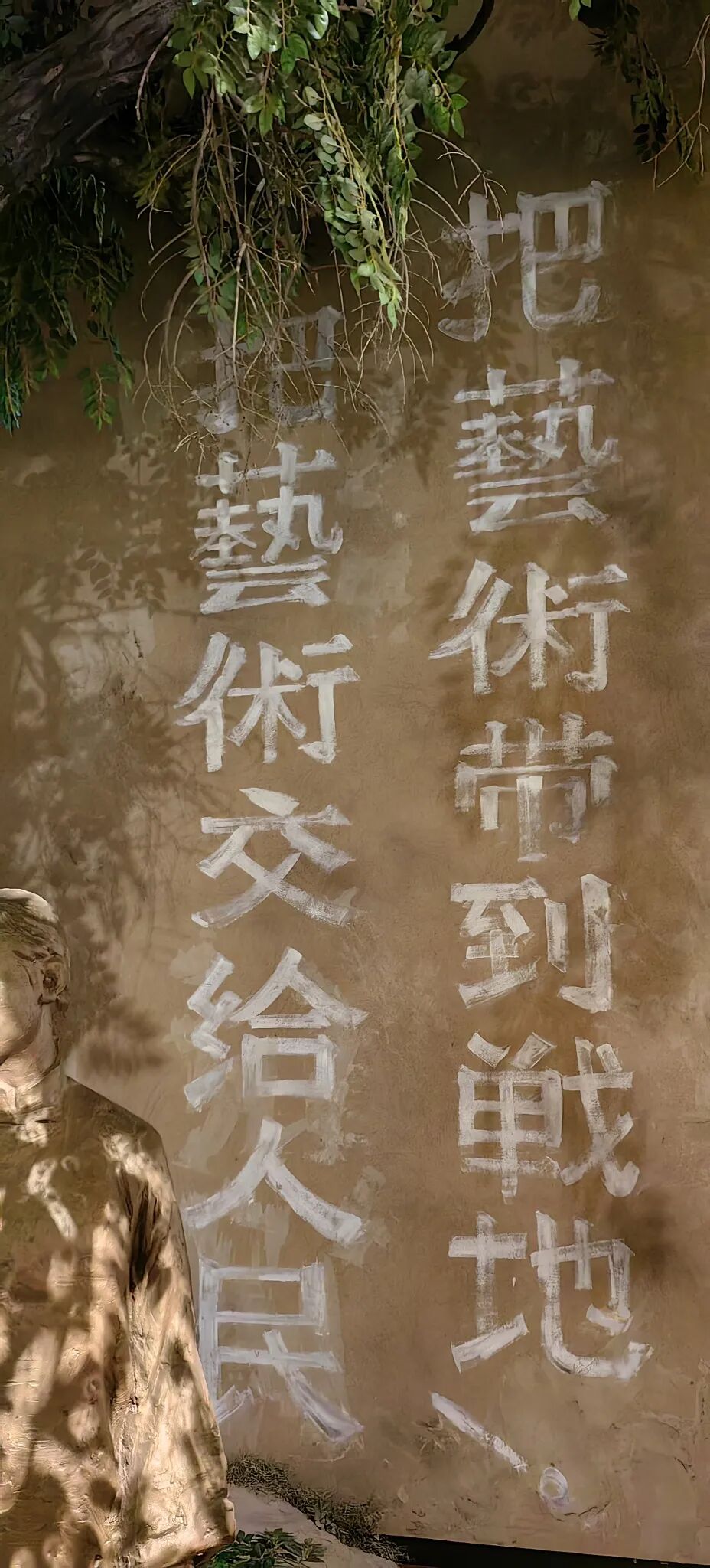

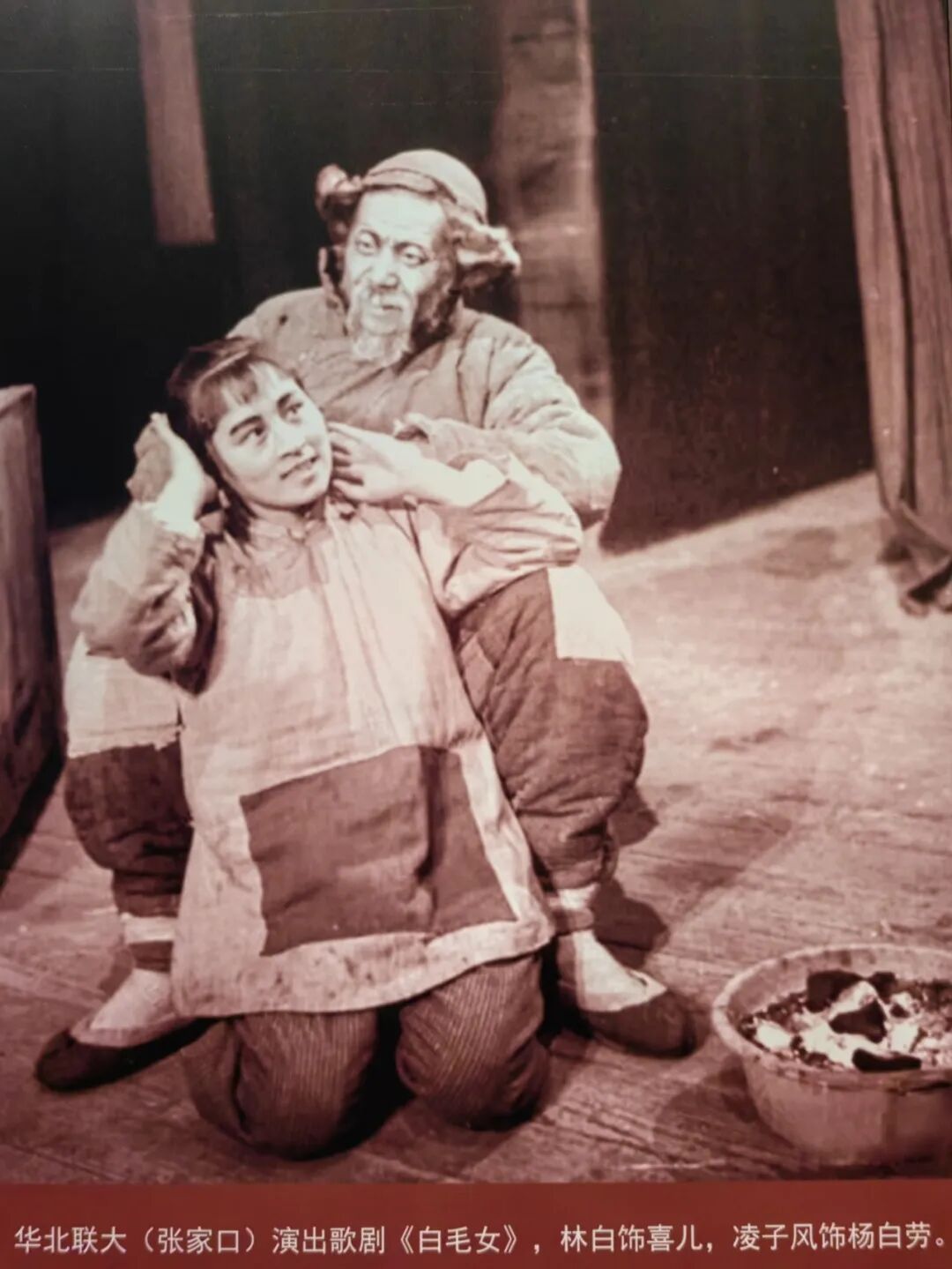

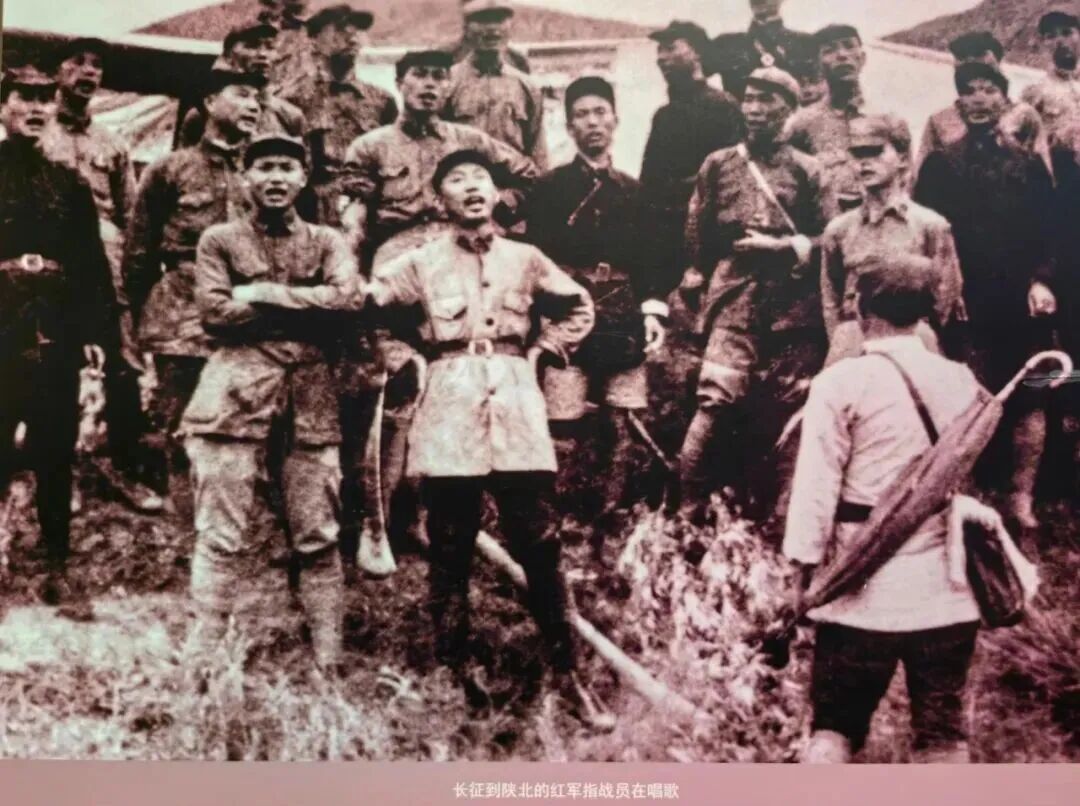

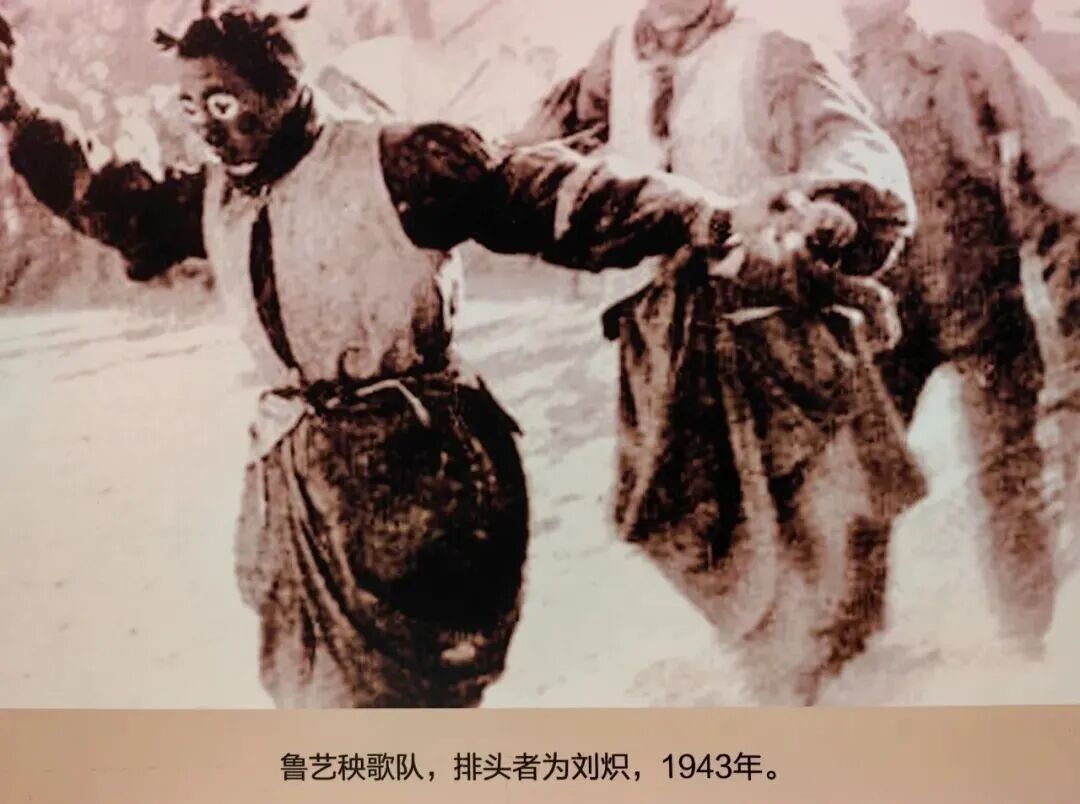

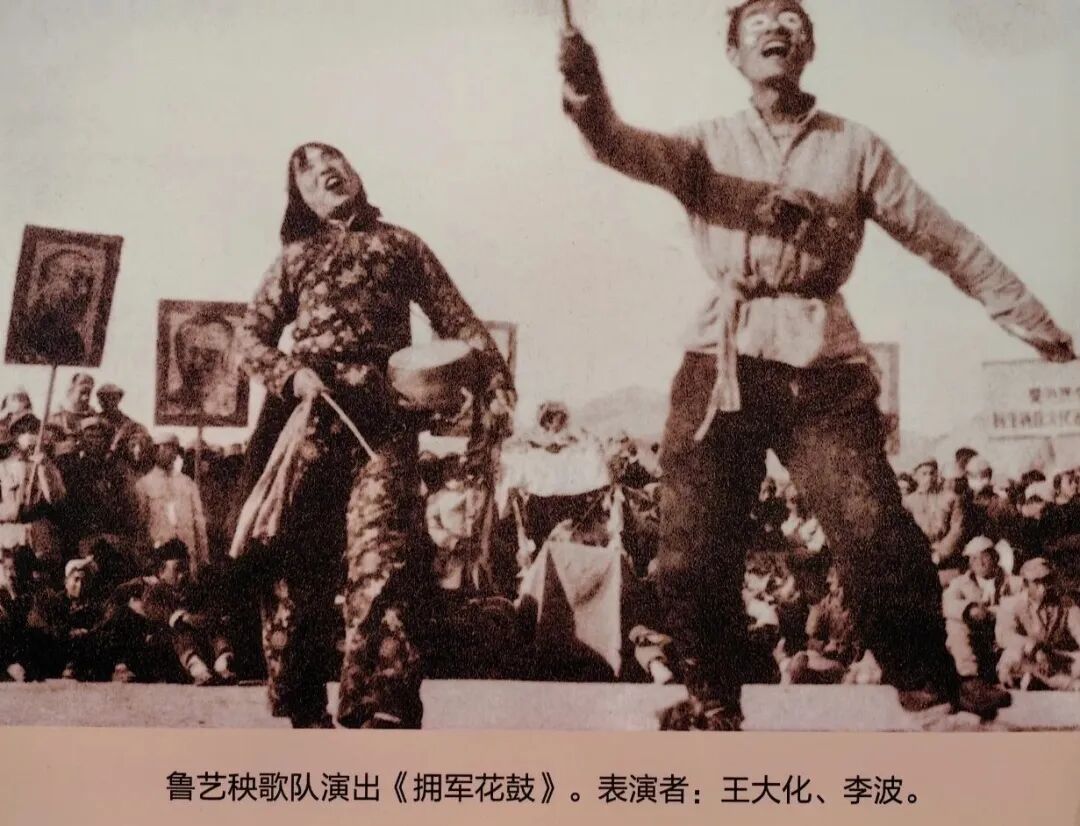

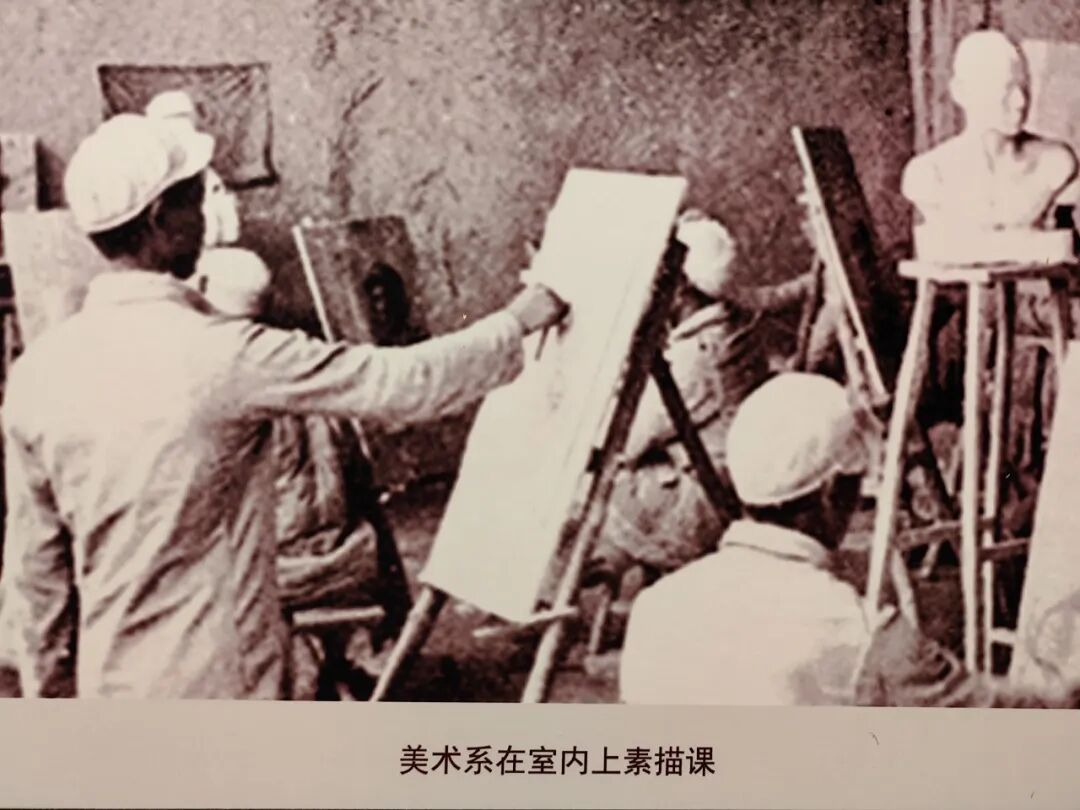

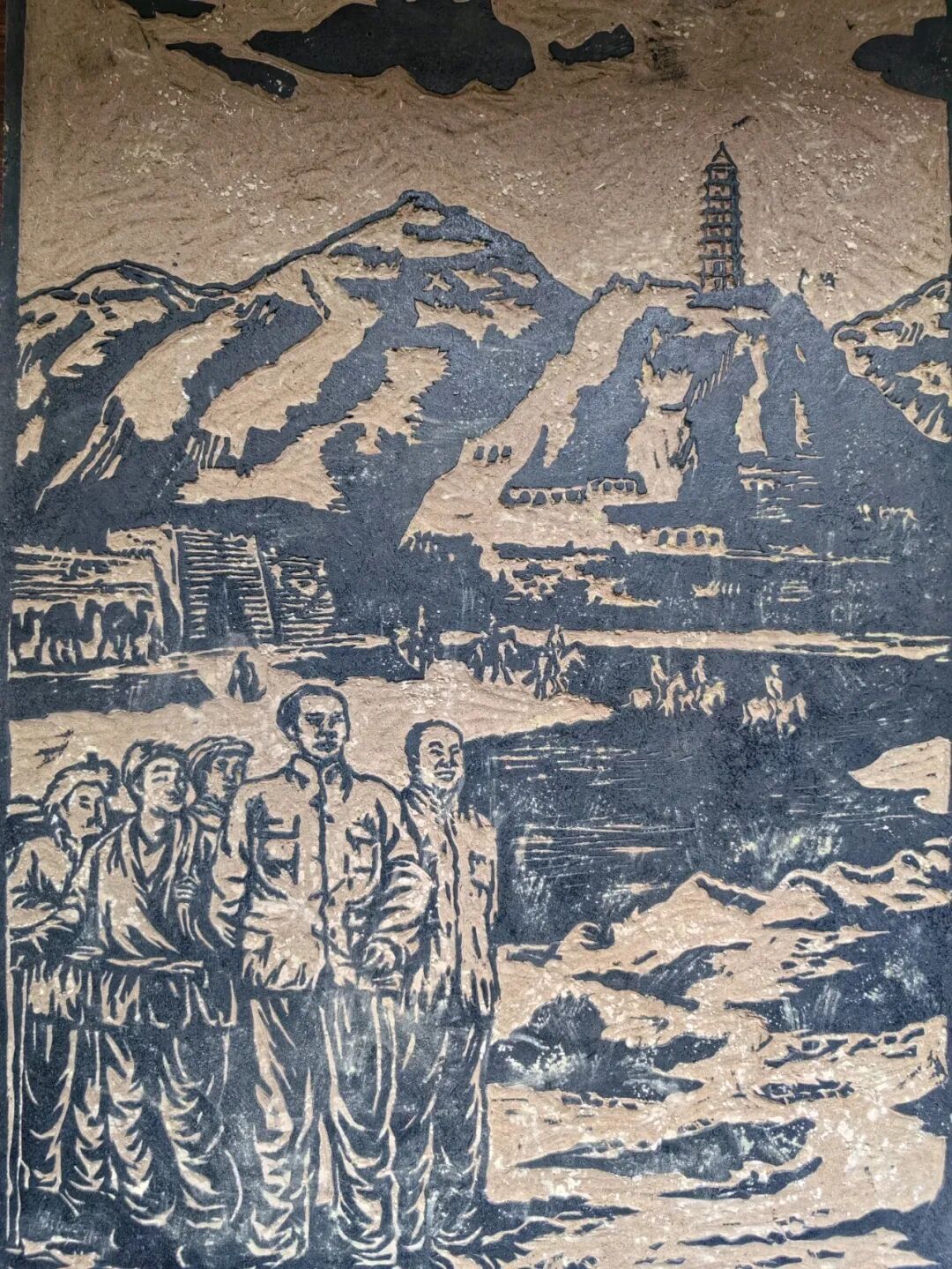

四、奉元:回归源头,看见人心

这些尝试的核心,无关艺术技巧,而在那颗“奉元”的心。牟坚老师点明了中西艺术的差异——西方用以抵抗虚无,而我们中国,艺术本就是“日用平常”。这两日在鲁艺的浸润,特别是在文艺纪念馆看到的那些鲜活的历史——木刻版画记录民生,民歌传唱凝聚人心——无不印证着:真正的文艺,服务的是具体的人,扎根的是真实的生活。

五、带着火种前行

如今我已内退,但这份思考却让我比以往任何时候都清晰。我会把这些感悟带给我的老同事们,和他们一起探讨:如何让企业不再只是生产的机器,而成为一个能“看见人、温暖人、成就人”的大家庭。当每个年轻人都能被欣赏、被需要,“热爱”与“主动”自然会如种子般破土生长。

论坛虽已落幕,但对我而言,一切才刚刚开始。把“奉元”的种子带回家,种进家庭的温情里,种进企业的土壤中——这或许就是我能为未来准备的最好的礼物。

也正是这位同学及夸父班孩子的母亲,在前两天发来学习心得:

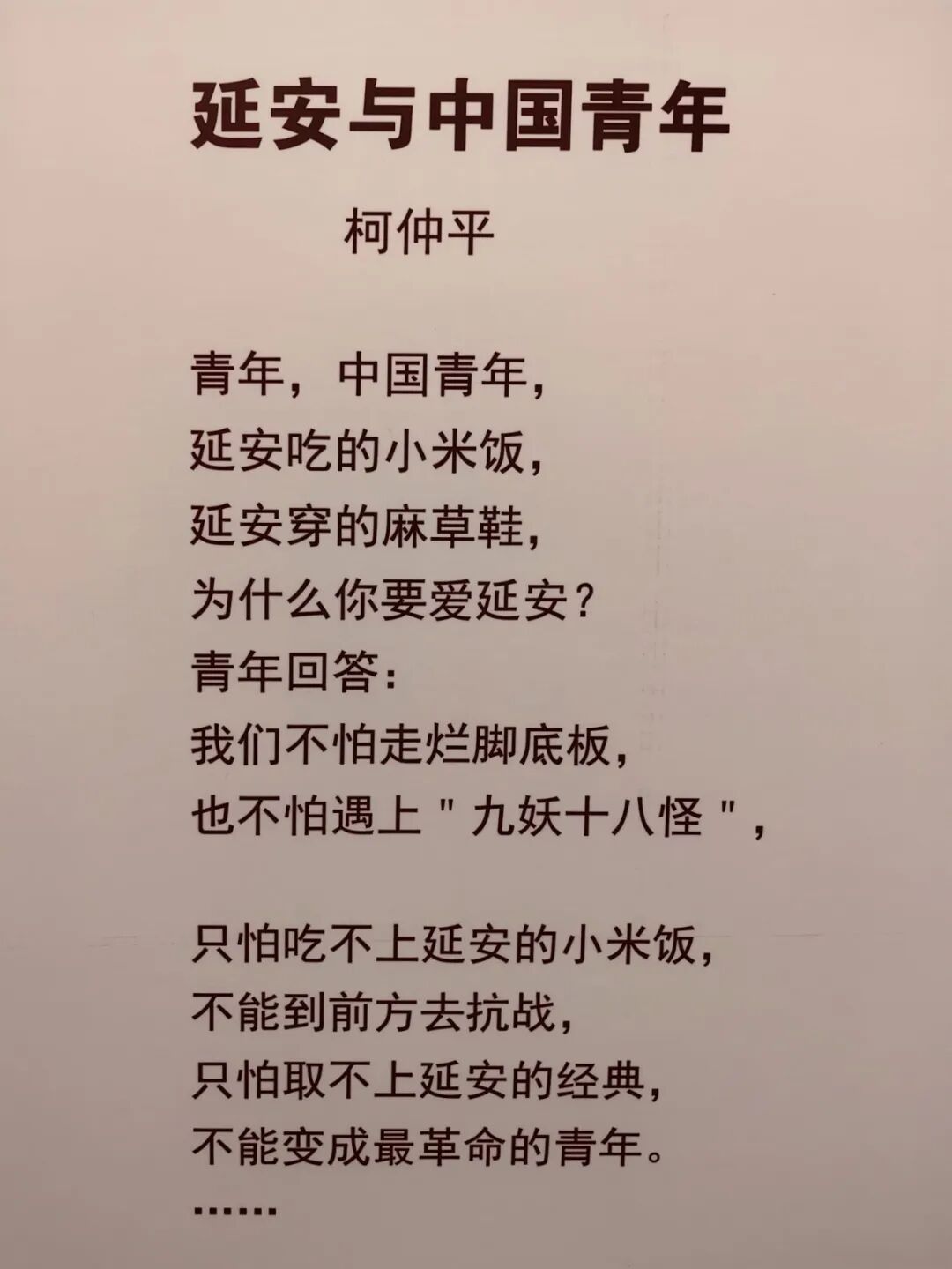

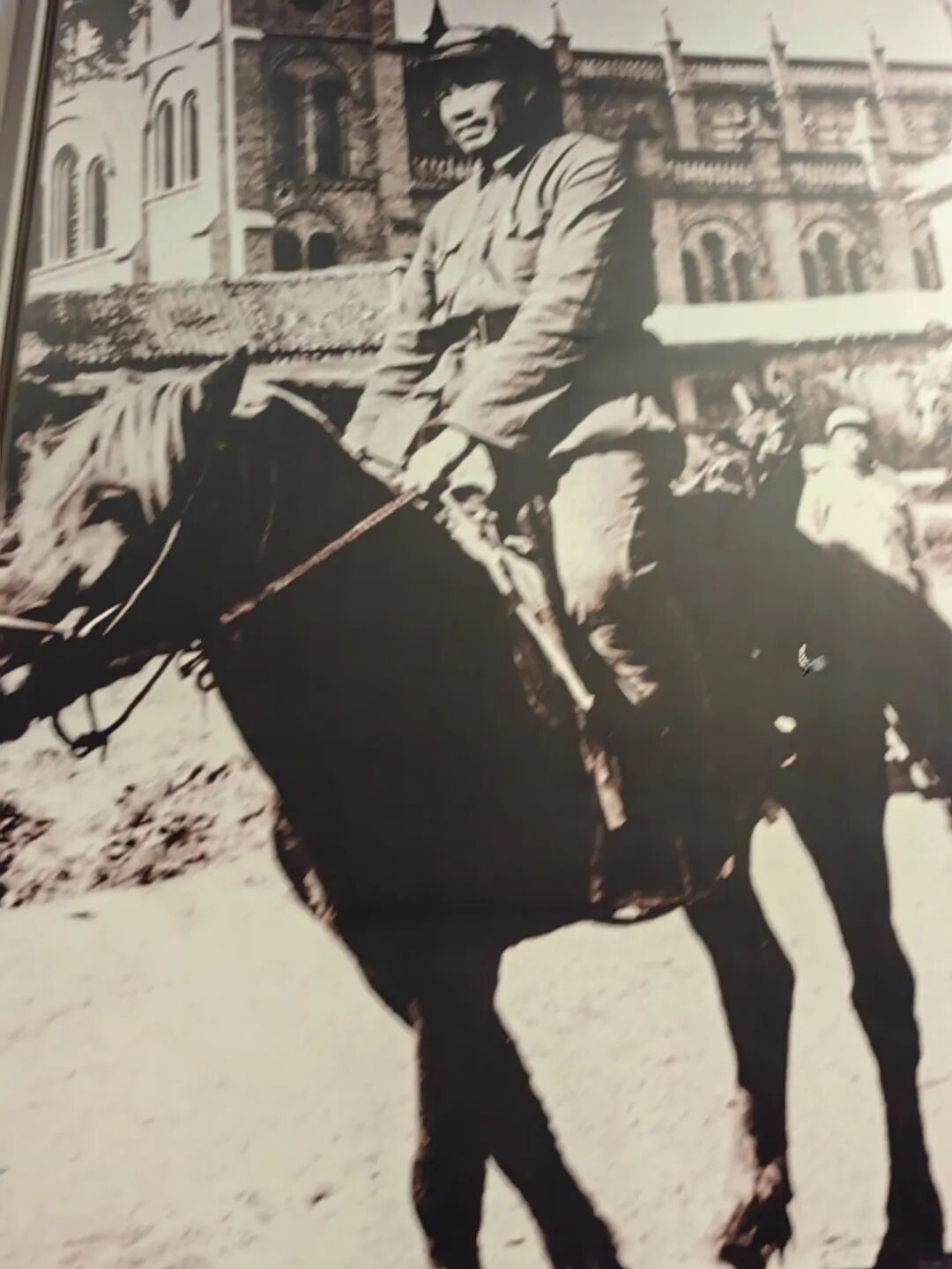

走过戏剧系、音乐系、美术系、文学系的门口,每一个铭牌都像一扇被雨水擦拭得更清晰的时光之门。在展室中看着一张张黑白照片,耳畔那首《到延安去》的旋律,仿佛也穿过了雨幕而来,眼前浮现出当年青年们风尘仆仆却目光坚定的模样。站在这方宁静的天地,不禁想到我们这代人常被“小我”的困境所消耗,而那时的青年,却将个人投入到了更伟大的事业中,从而获得了精神的解放。

这种解放,在下午的安塞腰鼓中,我仿佛真切地触摸到了。

当我将红绸系在腰间,一种质朴而又热烈的感觉瞬间冲破了雨天的沉静,奔涌而上。看着老师示范:吸腿站立,凭空跃起,马步落地,腕甩红绸——这一连串动作紧密流畅,带着一种原生态的、足以驱散阴霾的力量。

那种冲击感直接而纯粹,是一种让心胸豁然开朗的“大美”。我马上跟着拉开架势跳起来。反复练习不到三次,毫不夸张,只觉得浑身血脉喷张,温热的气流充盈全身,额角渗出细汗,与外界的寒凉形成奇妙的对照。

我曾接触过现代舞、弗拉明戈,但从未有一种舞蹈像安塞腰鼓这样,给我如此强烈而直接的体感。也许,这就是真正“接地气”的艺术形式所独有的力量——如此饱满,如此热烈,直接与土地和生命相连。

孩子们在我身边跳跃,那股活泼泼的生命力如一团火焰,充满了整个用作教室的西洋教堂,让这个空间在雨天里焕发出由内而外的暖意。

就在这律动中,我不经意抬头,教堂中央悬挂的那条“中国共产党第六届六中全会扩大会议”的横幅,静静地映入被汗水模糊的视线,腰鼓的轰鸣、翻飞的红绸与那个激情燃烧的岁月陡然重叠——一种不曾断绝的精神血脉,正透过每一次跳跃、每一次击鼓,注入我的身体。

这股力量是如此真实,直到离开鲁艺时,才隐隐感觉到右手腕上的阵阵疼痛——一个新鲜的红包,不知何时已在忘情的挥洒鼓槌中悄然鼓起:)

虽然很累,却满心欢喜。离开时,雨仍未停。但那墙被雨水洗过的爬山虎,却红得更加炽烈,绿得更加执着。艺术的形态会变,阴晴雨雪会变,但那种让生命真正“活起来”的精神永远不会过时。它藏在雨中静默的红门黄瓦里,也响彻在腰鼓驱散寒意的欢腾中,等待着每一个愿意系上红绸、跃然而起的人。

两天的论坛内容很饱满,昨晚安排与会者与夸父班同学一起看舞台剧《延安!延安!》,而“福建代表团”请假,申请留在宾馆继续开会,探讨将这两天的收获进一步落实在今后的工作中。

我也没陪大家去看演出,而是留在宿舍,整理新的学习材料——韩毓海教授《重读毛泽东》第十六章《人民》,供这两天留在延安的朋友进一步共读。在我们之前的学习中,或许对传统经典有一定的体会,对西方的各类学科甚至包括他们的宗教、灵修、心理学等也有了相当程度的了解,但目前可能最需要补的一课是“重读毛泽东”,重新认识中国共产党人在近代中国史、在世界文明史中扮演的极其重要的角色。

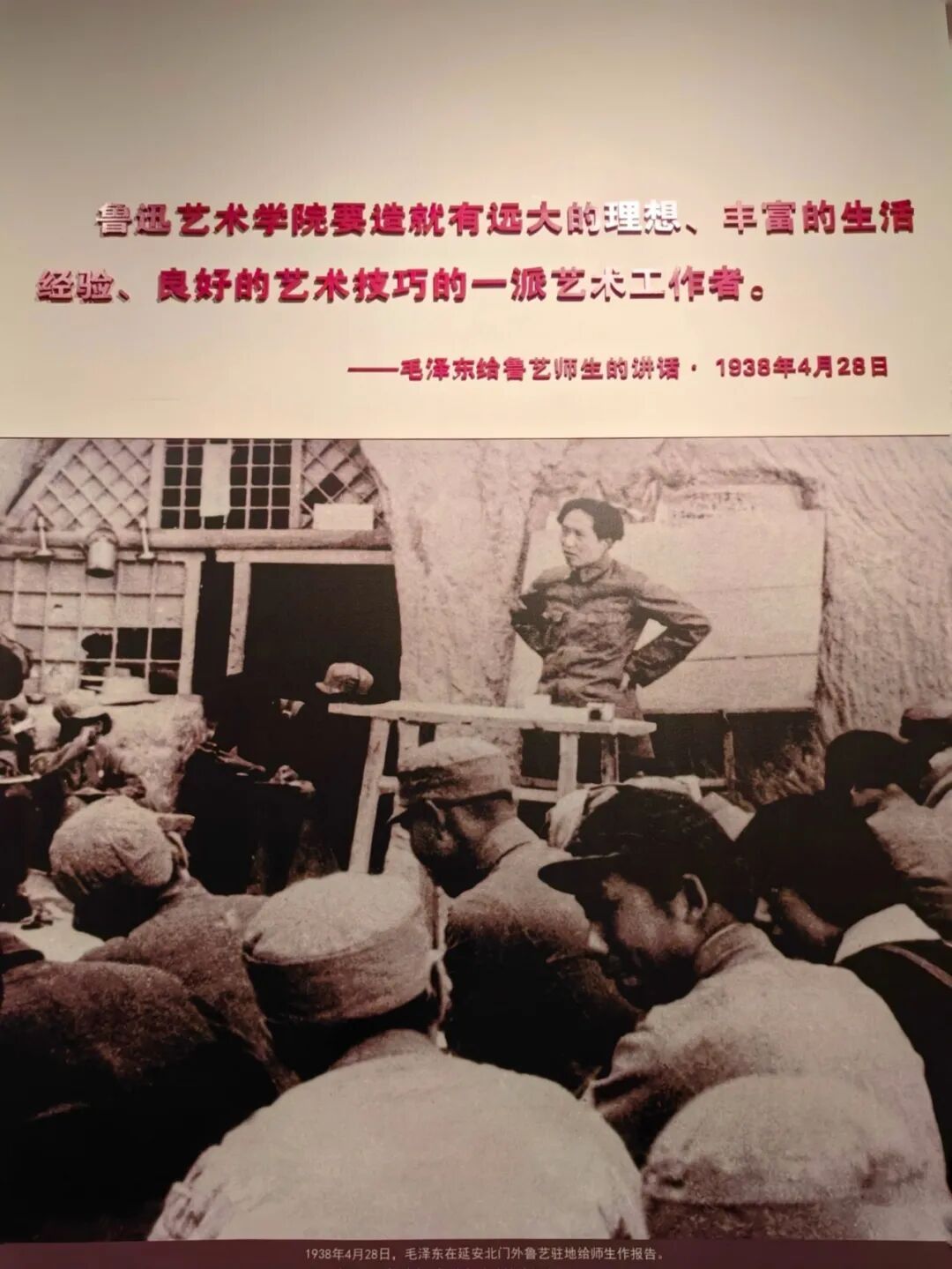

王韦华校长在昨日的发言中,说到,大学之道在亲民,延安时期的新文艺,扎根在群众生活当中,可以讲,毛泽东领导的中国共产党人既是在行菩萨道,又是在行大学之道,是对儒家文化最核心的“拨乱反正”。

两千多年儒家的传统,强调“学而优则仕”,尽管士人以天下为己任,但似乎还总有那么一点精英意识,还不肯脱下长衫,打着赤脚,与广大劳苦大众吃住在一起,与他们一起哭、一起笑。毛泽东号召知识分子向工农群众学习,做到最彻底的亲民,不要做“人上人”,而这就是最根本的“解放思想”。

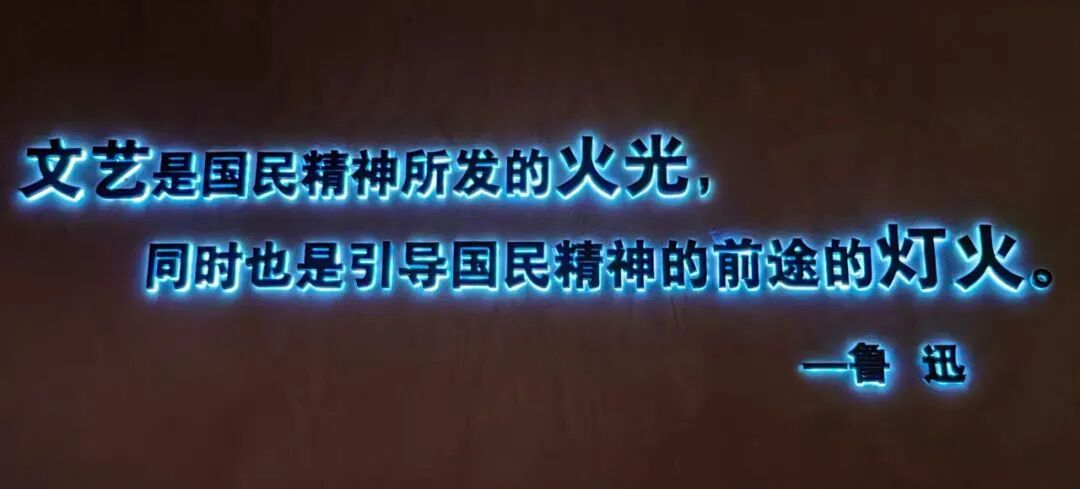

大家上午参观完延安文艺纪念馆,对墙壁上鲁迅先生关于文艺的那两段话,有了更深切的体会:

文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。因此,要改造国人的精神世界,首推文艺。

牟坚老师在论坛结束时简短的总结里说道:

我们要将延安精神内化,回到中国传统语境,文艺就在生活中,就在政治当中。政治是为了正义的生活,而不是政客们的表演。同时,我们要发挥艺术的无用之用,它是热情的,具有超越现实的力量!

特别感恩这次在鲁艺的因缘际会!感恩生在这个时代的中国!

附:【夸父班同学日知录选编3则】

■ 01

“协和万邦,合乎天道”——主课后,我越发觉得只有新中国,才能带领全世界走向真正独立自主、与霸权主义国家相反的路,带领全世界开辟截然不同的道路。期待!

早上,主课的道大校歌也是具有一种聚神的效果。将在场所有人的精神凝聚在一起,静心提神。

■ 02

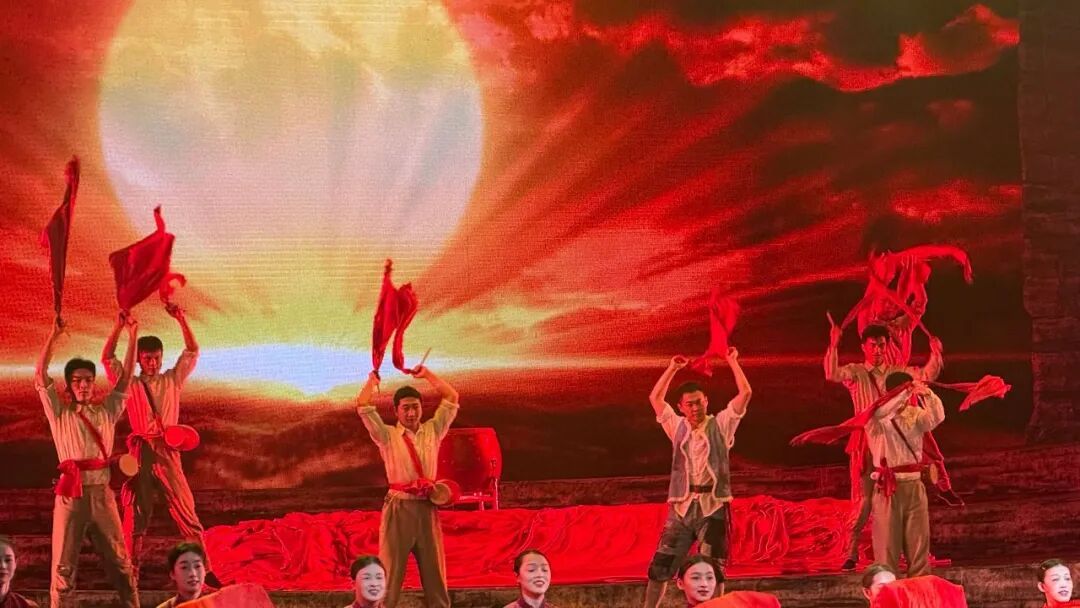

今天周日,正常上课。下午先去了延安文艺纪念馆,又上腰鼓课。晚上看了舞台剧《延安!延安!》。

腰鼓课很有意思,大家的动作较熟悉后,打出来真的很有花儿。新学了一个动作,红绸甩过头顶,双手举高,大喊“嘿嘿!嘿!”大家的欢笑声中,诞生出了那股劲儿!好久没有这么爽的感觉了。

■ 03

老师晚上带我们去看了《延安!延安!》舞台剧,令我最感动的画面是,为了救他人而牺牲了自己和女朋友结婚的欧阳坚,对这种大义很敬佩。令我最震撼的是,欧阳坚指挥演唱《黄河大合唱》时,周围的聚光灯打过去,呈现了我们现在鲁艺旧址上课的教堂的彩色窗户。我们的先辈们虽已不在人世,但仍能感到他们爱国的热情和学习的激情永远与我们同在,也融入了延安这片热土。

感恩来到延安学习,也感恩那些为了新中国成立而在这里为之奋斗、为之牺牲的先辈们!

本文图片来自中霖、含章、王煦、雨麦。

– end –