文字整理 | 中霖

【目录】

第十七篇 人要有应世的智慧

第十八篇 仁者之忧,仁者之乐

第十九篇 士的基本素养

第二十篇 天下归心,天下为公

【正文】

第十七篇 人要有应世的智慧

◎阳货欲见孔子,孔子不见。归孔子豚。孔子时其亡也,而往拜之。遇诸涂。谓孔子曰:“来!予与尔言。”曰:“怀其宝而迷其邦,可谓仁乎?”曰:“不可。”“好从事而亟失时,可谓知乎?”曰:“不可。”“日月逝矣!岁不我与。”孔子曰:“诺!吾将仕矣。”

这一章的关键义是:阳货与孔子的见与不见。

我们以旁观者的立场来看这两人的斗智不斗力,这好比是一场“谍对谍”的暗中较劲,用尽心思拔河。阳货的“欲见”与孔老夫子的“不欲见”,各有他们的想法与立场;阳货“欲见孔子”,可以看出阳货有知人之明,想要网罗人才,故积极地“欲见”;孔老夫子的“不欲见阳货”,是阳货“陪臣执国命”,是典型“乱臣贼子”的形象,故避之唯恐不及的“不欲见”。

鲁定公三年(前52),阳货计划想除去鲁国公族三桓大夫的势力,相传曾游说孔子参与,孔子婉拒,最后失败,出奔齐国,后又逃到晋国,担任简子(赵鞅)的家臣。这里的“阳货欲见孔子”,阳货以季氏家臣之身,而专权鲁国的政治,欲见孔子,知道孔子的政治才华,想邀请孔子出来做官。整句是说季桓子的家臣阳货想召见孔子,孔子不想见他。阳货就送孔子一只蒸熟的小猪,使孔子不得不来见他。孔子趁阳货外出时去回谢他。

根据孟子的说法:“阳货瞰孔子之亡也,而馈孔子蒸豚。孔子亦瞰其亡也。而往拜之。当是时,阳货先,岂得不见?”这里有两层意义:

第一,孔子是在不得已的情况下回谢。

第二,阳货想见,孔子不想见。两个人高来高去。阳货想见孔子是惜才,有爱才之心、有知人之明;孔子不想见,是阳货“陪臣执国命”。“陪臣执国命”最先是由孔子提出的。他指出当时春秋鲁国出现的一种政治现象。所谓“陪臣”即重臣[重,音虫,隔一层(级)的臣子],就是臣子的臣子,而“陪臣执国命”通俗的解释就是国君臣子的臣子,控制了君王,执掌着国家的国命。阳货就是典型的例子。

这一章是阳货和孔子的攻防战。阳货以“陪臣执国政”,他的人品虽然可议,但是他想要除三桓轮流执鲁国国政的决策,网罗天下豪杰的雄心,挖掘人才的心思,从他的韬略与说辞这个角度来评论,都可以看出阳货不是泛泛之辈。孔子宁可周游列国,也不愿意同流合污。孔子不愿意与握有强权的陪臣正面冲突,只是就理说理,虚应了事,最后当然没有在阳虎底下从政。

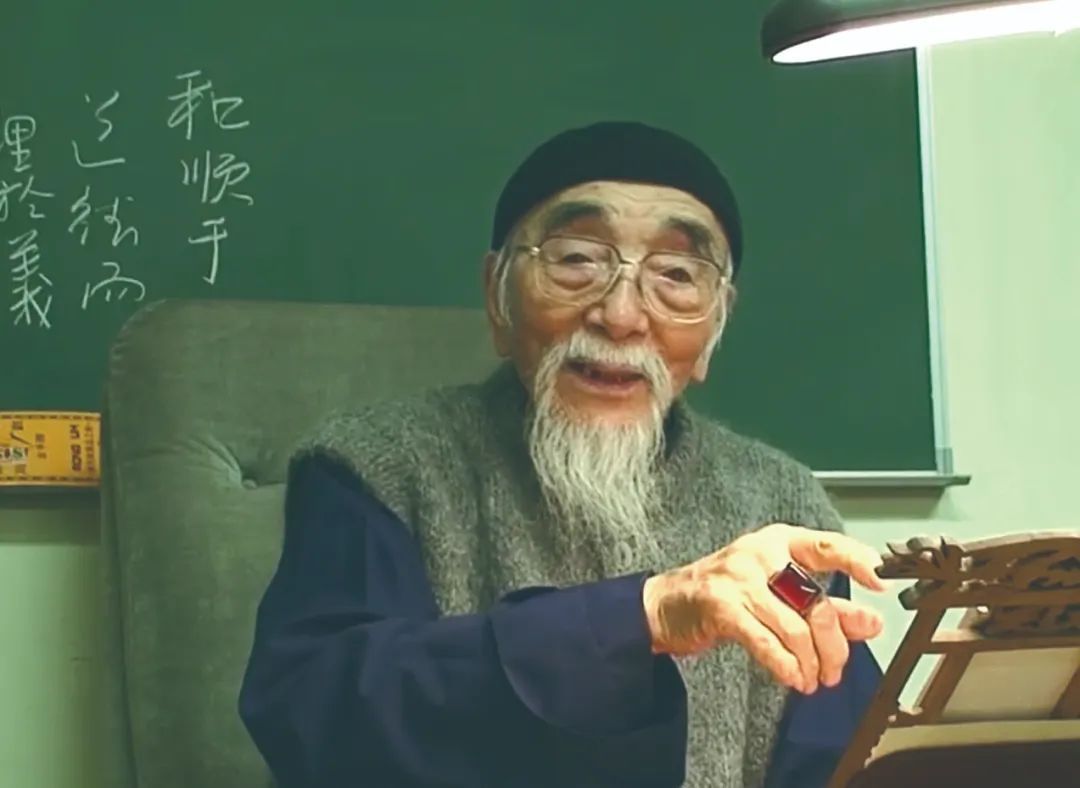

毓老师说,不学无术,有学就有术。人不可以无术,就是指人要有应世的智慧。阳货有没有用术?有!孔子有没有用术?有。两人都“瞰其亡也”,“时其亡也”,都做假事,也都说假话。一个是好说假话、喜欢讲假话,是欺世盗名、矫俗干名的假话;一个是会说假话、该讲适当的假话,是通权达变、随机应变的假话。《孟子·离娄上篇》孟子曰:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”这种假话是智慧!如果唯利是图,而似是而非,而混淆视听,这种假话是诡诈。【评:两人都是说假话,其根本差别在“不害”。毓老和孔子一样,主张经世致用之学,故强调要有应世的智慧,还不能仅仅做一个老好人。故孔子好学,博学之,审问之,慎思之,明辨之,才能笃行之。我们要以孔子和毓老为榜样,勤奋好学,乐而忘忧,道安天下。】

第十八篇 仁者之忧,仁者之乐

◎微子去之,箕子为之奴,比干谏而死。孔子曰:“殷有三仁焉。”

这一章中孔子称许殷商末年有三位仁人,第一位是纣王的庶兄——微子,第二位和第三位都是纣王的叔父——箕子和比干。孔子不轻易以仁许人,这一章却一口气列举纣王身边的三位亲人,称许他们是仁人。

微子、箕子和比干,这三个人,从他们的贵族地位上看,都是殷商王室的股肱之臣,大可以好官我自为之。但是,这三个完人,没有自己富贵的包袱,没有批其逆鳞的顾忌;他们三人的每一个念头全是:放在生命的价值、人性的高度、良知的自觉,说该说的话,做该做的事。

孔子称许微子、箕子、比干说:“殷有三仁焉!”说起来这三人的升华,不就是按照人性做事,不惜富贵、秉公而行、见义而为吗?我们打开《论语》一书,受到孔子称赞、许为仁人的,如果加上管仲,只有区区四人,孔子真是很少许人以仁。可是深思殷代三位仁人的作为,仁者的境界并不远,只是“尽性”而已,不是吗?孔子他说:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣!”值得我们好好想一想,孔子讲的不是什么大道理,不就是教我们做成一个人,做得成一个仁者。【评:“仁者”就是保有至诚之心的人,不需要名牌大学文凭的资格认定,甚至都不需要识字,乡下有德行的老奶奶、老爷爷就是我们身边的仁者。不要舍近求远、希高慕外,只需反求诸己,克己复礼。】

孔子说:“殷有三仁焉!”我们究竟要怎么看这三个人?他们三人都有不忍见纣王的暴虐、都有不忍国家陷于危亡、都有不忍人民困于水火的心。而且不惜牺牲个人的地位、生命,正是仁者爱人的最高形象。所以,孔子都以“仁”称许他们。

《中庸》第十四章:“君子素其位而行,不愿乎其外。”微子:以“义”绝去留,可以看到他进退存亡的取舍。箕子:以“义”为之奴,可以看到他通权达变的睿智。比干:以“义”舍生死,可以看到他杀身成仁的义勇。

《易经·系辞下传》第一章:“何以守位曰仁。”他们三人都是“素患难行乎患难”的典型。试着想想,《论语》这本书,还有没有其他人达到“仁”的标准?这个话题是值得我们探讨的焦点。

仁者所忧在仁道,不在忧个人一己之私;“乐以天下,忧以天下”的微旨,在天下苍生,在国家人民。不以物喜,不以己悲:处江湖之远,则忧其君;居庙堂之高,则忧其民。三人之仁,在求为君者放诸四海天下平,在求天下黎民百姓以为安。他们三人都是殷商忧国忧民的仁者,这千古以来,仁心的升华,竟是悲中有壮,悲悲壮壮。谁不悲三位仁人的求仁得仁,孰不壮三位仁人的高风亮节,故在孔子心目中,这三人同样达到仁者的境界。

这三个人都不是一般的臣子,都有特殊显贵的身份。这三人的行径虽然各不相同,但都是仁者之风。微子:“知所进退、毫不恋栈”,劝谏无效,他的选择是:“不能则止,毅然去之”。箕子:“不助人为恶、不助纣为虐”,力劝无果,他的选择是:“披发佯狂,囚禁为奴”。比干:“杀身成仁、守死善道”,他的选择是:“遭致剖心,宁谏而死”。

同样扮演为天下劝谏,为民族阻谏,为苍生苦谏。诤谏的结果,接着是承担与面对的代价。微子决然出奔,是存社稷,保宗庙;箕子之明夷,内文明而外柔顺以蒙大难,选择佯狂以避祸全身;比干为道义而生死,是舍生取义的大丈夫。微子、箕子与比干他们三人,不同的选择、不同的作为、不同的结果,孔子都给他们同样最高的评价:“都是仁者”。【评:“仁者”即大人,无论出身、地位,只要复见其天地之心,我们都可以做“仁者”、做大人。】

第十九篇 士的基本素养

◎子张曰:“士见危致命,见得思义,祭思敬,丧思哀,其可已矣。”

这一章讲“士”的特质与该有的作为。这一章子张说了四个重点,分别是:见危致命、见得思义、祭思敬、丧思哀。清·曾运干《尚书正读》对“思”的定义特别好:“虑深通敏谓之思”。东汉·许慎《说文解字》“思,容也。”关于“思”的解释,清·段玉裁《说文解字·注》“谓之思者,以其能深通之也。”从南唐·徐锴以下,大多认为思是“睿”之误,以“深通”释之。睿的本义,就有深明、通达之意。

《子张篇》是《论语》第十九篇,这一篇比较特别之处是,分别记载了孔门五位大弟子的话语,没有一章是孔子的言论。分别是子张三章、子夏九章、子游三章、曾子四章、子贡六章。

“士”:在西周、春秋时期是封建时代统治阶层最低层的公职者之称,大多为卿大夫的家臣。毓老师说:士是春秋时期国家最基层的公务员。传统说“士大夫”就是指“士”与“大夫”,是从“最低”的公务员到“最高”的公务员。

东汉·许慎《说文解字》“士者,事也。数始于一,终于十,从一十。孔子曰推十合一为士。”归纳来讲,“士”的特质有三:第一,能干事;第二,有恒心、有毅力;第三,由博反约、化繁为简。清·段玉裁引申说:凡能事其事者,称作“士”。就是能任事,可以把事干得好的国家基层公务员,才配称为“士”。

清·段玉裁引东汉·班固《白虎通义·爵篇》“故传曰:通古今,辩(辨)然不(否),谓之士。”

子张为“士”提出第一个形象化的定义是:“士见危致命”,以下三句的应该都有“士”字,从上而省略。其次,“士见危致命”以下三句:“见得思义,祭思敬,丧思哀”都有“思”字,“士见危致命”,应当含有“思”(虑深通敏)的意涵。但是,南宋·真德秀曰:“义、敬、哀皆言思,致命独不言思,死生之际,惟义是徇,有不待思而决也。”谨提供参考。“致命”,犹言“授命”,如《孟子·滕文公下篇》“志士不忘在沟豁,勇士不忘丧其元(首、头)”。“见危致命”的基础,是为国家尽大义、为民族尽大孝。不是“君要臣死,臣不得不死”的“愚忠”,是死有重于泰山,不是轻于鸿毛。

《论语·宪问第十四13》“子路问成人”章孔子提到:“见利思义,见危授命”,“见危授命”与“见危致命”的意趣,一般无二。《论语·学而第一07》“事君能致其身。”《论语·泰伯第八06》曾子曰:“……临大节而不可夺也,君子人与?君子人也!”

《论语·卫灵公第十五09》子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”能杀身成仁的不外乎“志士仁人”。孟子所说的“舍生取义”,意亦近似于此。“见危致命”要在“取义”“合义”的标准下,再“思”舍生的升华。生命有比死亡更高的价值!

此章的“见得思义”和《论语·宪问第十四13》“子路问成人”章的“见利思义”,只是“利”与“得”字面上不同而已,深旨是一样的。孔子不是不要利,不可求的利绝对不碰。“得”除了包括一般的名、利、富、贵外,其他如一心对于权势的渴求,以及对于“既得”的“恋栈”与“未得”的“贪妄”,都涵盖在内。

孔子虽然对士的要求标准很高,《论语·里仁第四09》子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”《论语·宪问第十四03》子曰:“士而怀居,不足以为士矣!”可是,孔子自己也说:《论语·述而第七11》子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好!”可见“得”也好、“利”也罢,要以“义”的秤仔来做权衡!

《论语·述而第七15》子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”孔子强调“义不义”是关键。

《论语·宪问第十四14》子问“公叔文子”于公明贾曰……公明贾对曰:“义然后取,人不厌其取。”孟子说得更惊悚:《孟子·离娄下篇》孟子曰:“可以取,可以无取;取,伤廉。”可见思不思“义”,是君子与小人最大的区别,一般人朝思暮想的,不过是《孝经·庶人章》“用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母”而已!

我们每天努力奋斗,就是为了“得”,人做事就是要“得”,这还需要假惺惺吗?区别就在“得”什么不同而已!人都是为了“有所得”而去追求的,没有人不“得”的,只是所“得”的不尽相同。若他做事“不要得”,为了发心,为了清明,这种“得”是善的德行。我们说“积阳德(功德)”是指为善而人知之;我们说“积阴德”,是为善而人不知,也只暗中做善事。所以不是“不要得”,也不是“得”不好,而是“见得”要“思义”,“不合义”,就“要不得”。

《论语·八佾第三12》祭如在,祭神如神在。子曰:“吾不与祭,如不祭。”这就说明了祭礼在“诚敬”。

《论语·为政第二05》孟懿子问孝。子曰:“无违。”樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰‘无违。’”樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生事之以礼;死葬之以礼,祭之以礼。”祭之以礼,就是以礼祭之,礼主敬。

《礼记·曲礼上篇》“曲礼曰,毋不敬。”(曲礼,指细微曲折的小礼节)祭神如神在,祭鬼如鬼在,无非是我们打从内心对列祖列宗的一分崇敬而已。

丧是指父母之丧,服父母之丧要尽哀。《论语·八佾第三04》林放问礼之本。子曰:“大哉问!礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。”“宁戚”,宁愿内心悲哀、忧愁。

“丧思哀”,强调“哀”,哀而不伤,是指治丧要守礼的分际,尽哀而不伤其身、伤其心、伤其性。《孝经·开宗明义章》“身体发肤,受之父母,不敢毁伤。”礼除了礼主敬外,还有礼以节之、礼以行之等的意涵。

“其可已矣”,大概就算止于至善了(一般的说法:这样就可以了)。“其”,大概,表示推测的语气词。“已”,当“止”解。这个“止”止于至善的“止”,这非同小可。也就是说:作为“士”,真的能做到“见危致命,见得思义,祭思敬,丧思哀”等的作为,那就不得了了!

【评:培养士,首先从“鼓舞士气”开始!】

第二十篇 天下归心,天下为公

◎尧曰:“咨!尔舜!天之历(厤)数在尔躬,允执其中!四海困穷,天禄永终。”舜亦以命禹。曰:“予小子履,敢用玄牡,敢昭告于皇皇后帝:有罪不敢赦,帝臣不蔽,简在帝心!朕躬有罪,无以万方;万方有罪,罪在朕躬。”

“周有大赉,善人是富。”“虽有周亲,不如仁人;百姓有过,在予一人。”

谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。所重:民、食、丧、祭。宽则得众,信则民任焉。敏则有功,公则说。

这这一章的关键字是:第一节的“中”与最后一句的“公”。

阐述帝尧、帝舜二帝传承的道统——“中道观”,以及夏、商、周三王的“治道观”,最后是以“公则说(悦)”——“公道观”收结。

帝尧→帝舜→大禹,相传禅让传承大位。十六字心传(或者说十六字心法),是儒家标榜圣贤传心之言,具体内容是:《书经·虞书·大禹谟》“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允执厥中。”儒家认为,这是帝尧、帝舜以来所传的圣人心法。朱子说,尧当时无文字,道理只靠口耳相传。帝尧传给帝舜时,只说“允执厥中”,帝舜传给大禹,就加上了那十二个字。以后又传给汤、周文王、周武王,再后又经过周公、孔子一脉相传下来。这是圣人治天下的大法,也是个人修心的要诀。

这当中有一个问题必须厘清,大同世界与小康世界是不一样的。所以,长久以来,我们习惯的说法:“中华民族有一贯的政治哲学,从尧、舜、禹、汤、文、武、成王、周公……一脉相承的政治传承。”这一段话值得讨论,我们从《礼记·礼运篇》孔子答言偃(子游)之问,提出大同与小康,可以归结出“天下为公”和“天下为家”的不同。

儒家大同世的原型是:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。男有分,女有归。货,恶其弃于地也,不必藏于己;力,恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓‘大同。’”

儒家小康世的原型是:“今大道既隐,天下为家;各亲其亲,各子其子;货力为己;大人世及以为礼;城郭沟池以为固;礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇;以设制度,以立田里;以贤勇知,以功为己。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在埶者去,众以为殃。是谓‘小康。’”

儒家讲政治理想的美丽新世界,思想上是这么建构的。天下为公的政治制度,讲让,天下是天下人的天下;天下为家的政治制度,讲争,天下是一家一姓的天下。从尧、舜、禹以上,以民为本,“选贤与能”是理想的政治制度;从禹、汤、文、武、成王、周公……以世袭、兄终弟及为帝位传承之路,是两千多年家天下的专制体制。大禹正是从“公天下”到“家天下”的关键人物。所以,在孟子的时代,他的大弟子会有这么一问:《孟子·万章上篇》万章问曰:“人有言,至于禹而德衰,不传于贤而传于子,有诸?”至于孟子怎么回答,那是另一回事。

归结来说:儒家学术的思想核心是仁道,儒家的道统是中道,儒家的政治是王道,儒家的政治理想是天下为公之道。《论语》一书《学而篇》以“时道”开其端,《尧曰篇》以“中道”收其结,以“公道”取万民之所说(悦),以“学”与“仁”贯串全文,有统有绪,岂偶然哉?

(全文完)

– end –